„Wem der große Wurf gelungen …“

von /Im vergangenen Jahr erwarb die Klassik Stiftung Weimar zwölf wertvolle Briefe von Friedrich Schiller und Christian Gottfried Körner. Sie gewähren einen privaten Einblick in das Leben des Dichters und dokumentieren eindrucksvoll seinen Weg zu einem der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit.

Briefe von Schiller sind heute im Autographenhandel von größter Seltenheit. Umso überraschender ist es, dass über das Auktionshaus Stargardt in Berlin 2023 gleich mehrere Briefe von Friedrich Schiller und Christian Gottfried Körner angeboten wurden. Mit Unterstützung der Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs ist es der Klassik Stiftung Weimar gelungen, sieben Briefe von Schiller und fünf Briefe von Körner aus dem Zeitraum von Juli 1787 bis August 1797 zu erwerben. Die Erwerbung ist für die Klassik Stiftung Weimar ein Glücksfall, handelt es sich bei den Briefen doch um herausragende Zeugnisse der klassischen Literatur. Wenngleich die Korrespondenz zwischen Schiller und Körner nicht so bekannt ist wie die zwischen Schiller und Goethe, zählt sie doch zweifellos ebenso zu den bedeutendsten Briefwechseln der Literaturperiode um 1800.

Ode an die Freu(n)de: Bekanntschaft von Schiller und Körner

Die Freundschaft zwischen Schiller und Körner geht auf eine Sendung mit Porträts, Briefen und einer gestickten Brieftasche der vier Freunde Christian Gottfried Körner, seiner Verlobten Minna Stock, ihrer Schwester Dora Stock und Ludwig Ferdinand Huber zurück. Sie hatten im Juni 1784 voller Verehrung an den berühmten Dichter der Räuber geschrieben. Bereits im folgenden Frühjahr luden sie ihn nach Leipzig ein. Körner (1756-1831), der nur wenige Jahre älter als Schiller war und als Jurist in sächsischen Diensten stand, verband alsbald eine besondere Freundschaft mit dem Dichter. Er bot ihm an, zu ihm nach Dresden zu ziehen. Im geselligen Kreis der Freunde lebte Schiller auf und dichtete noch im gleichen Jahr seine Ode an die Freude, zu der Körner eine eigene Vertonung schrieb.

Das Leben als Dichter – die Briefe von Schiller und Körner

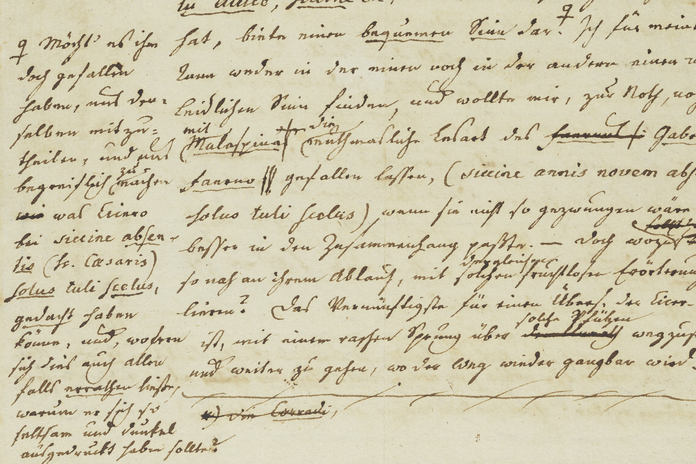

Die neu erworbenen Briefe zeigen eindrucksvoll Schillers Weg zu einem der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit. In ihnen berichtete er vertrauensvoll und mit großer Offenheit von seinen schwierigen privaten Lebensumständen, seinen Erfahrungen als Dichter und den Begegnungen mit Freunden und Bekannten. Er diskutierte mit Körner seine literarischen Pläne und Projekte. Körner wiederum schätzte das Talent Schillers und stand ihm stets aufmunternd mit tatkräftiger Hilfe und wohlwollender Kritik zur Seite. Die Briefe setzen ein, nachdem Schiller Dresden am 20. Juli 1787 in Richtung Weimar auf der Suche nach einem neuen Wirkungskreis wieder verlassen hatte. Gleich die ersten drei Briefe vom 28. bis 31. Juli 1787 sowie vom 7. Januar und 14. November 1788 zeigen Schiller im Ringen um eine Existenz als freier Schriftsteller. In den ausführlichen Schreiben schilderte er seine ersten Begegnungen am Weimarer Hof, insbesondere mit Christoph Martin Wieland und der Herzogin Anna Amalia. Vor allem von Wieland, der ihm freundschaftlich begegnete und hohe Erwartungen in ihn als Schriftsteller setzte, erhoffte sich der junge Dichter Förderung und Unterstützung. Unzufrieden mit seiner ungewissen Situation berichtete Schiller im achtseitigen Brief vom 7. Januar 1788 von einem zu erwartenden Ruf als Professor an die Universität in Jena und künftigen Heiratsplänen, die in den Ausspruch mündeten: „Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und häußlichen Existenz, und das ist das einzige, was ich jetzt noch hoffe.“ Im Dezember des vorangegangenen Jahres hatte Schiller die Familie von Lengefeld mit den beiden Töchtern Caroline von Beulwitz und Charlotte von Lengefeld, seiner späteren Frau, in Rudolstadt besucht.

Einzigartig ist auch Schillers Brief vom 9. März 1789, in dem er sich offen über sein bislang schwieriges Verhältnis zu Goethe äußerte: „Ich will mich gerne von Dir kennen lassen wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Göthe ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich biß auf diese Minute noch kämpfen!“ Erst fünf Jahre später fanden beide Dichter im Sommer 1794 auf Augenhöhe zueinander und schlossen einen folgenreichen Freundschaftsbund, der bis an Schillers Lebensende fortdauerte.

„[D]ieser Göthe ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat“

Schiller an Körner, 9. März 1789

Die nächsten drei Briefe stammen vom 28. November 1796, 6. August und 2. Oktober 1797. Zentrales Thema im Brief aus dem Jahr 1796 ist Schillers Arbeit am „Wallenstein“, mit dem für ihn ein „neues dramatisches Leben“ begonnen habe. Schiller erläuterte Körner die Herausforderungen des Stoffes und überlegte, ob das Stück besser in Prosa oder in Versform zu verfassen sei. In den beiden Briefen von 1797 tauschte sich Schiller mit Körner unter anderem über die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt aus.

Die fünf neu erworbenen Briefe von Körner an Schiller vom 9./10. und 24. November 1788, vom 15. Dezember 1796 sowie vom 21. Juli und 25. August 1797 belegen, wie wichtig auch für Körner der geistige Austausch mit Schiller gewesen ist, an dessen schriftstellerischen Arbeiten er immer regen Anteil nahm. Verständnisvoll trat er dem Freund gegenüber, gab gute Ratschläge und sparte auch nicht mit Kritik. So versuchte er beispielsweise in seiner Antwort auf Schillers Brief vom 6. August 1797 dessen hartes Urteil über Alexander von Humboldt abzumildern, indem er über Humboldt schrieb: „Sein Bestreben alles zu messen und zu anatomiren gehört zur scharfen Beobachtung und ohne diese giebt es keine brauchbaren Materialien für den Naturforscher. Als Mathematiker ist es ihm auch nicht zu verdenken, daß er Maas und Zahl auf alles anwendet, was in seinem Wirkungskreise liegt.“ (25. August 1797)

„Nachrichten von Schillers Leben“ – erste Gesamtausgabe der Werke Schillers

Die ganze Themenvielfalt und der Inhaltsreichtum der Briefe können hier nur angedeutet werden. Insgesamt handelt es sich um einen Austausch, in dem die kulturellen und literarischen Debatten der Zeit erlebbar werden. Schiller spricht sich gegenüber dem Freund in allen Lebensfragen so freimütig aus wie zu keinem anderen.

Die im Juni 1784 begonnene und im Mai 1805 endende Korrespondenz zwischen Schiller und Körner umfasste nahezu 700 Briefe. 1809 erhielt Körner seine Briefe von Schillers Witwe zurück. 1812, sieben Jahre nach Schillers Tod, begann er mit der Publikation der ersten Gesamtausgabe der Werke Schillers. Er eröffnete die Ausgabe mit „Nachrichten von Schillers Leben“, die zahlreiche Auszüge aus Schillers Briefen an ihn enthalten.

[1] Aus „Friedrich von Schillers sämmtliche Werke“, hrsg. von Christian Gottfried Körner, Bd. 1, © Klassik Stiftung Weimar – Herzogin Anna Amalia Bibliothek

[2] „Nachrichten von Schillers Leben“ – sieben Jahre nach dem Tod Schillers am 9. Mai 1805 begann Körner mit der Publikation der ersten Gesamtausgabe von Schillers Werken. Sie enthält zahlreiche Auszüge von Schillers Briefen an Körner, © Klassik Stiftung Weimar – Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Die Briefe im Goethe- und Schiller-Archiv

Nach Körners Tod und nachdem auch seine Frau Minna gestorben war, erbte ihr Pflegesohn Ulrich den Briefwechsel. Er veranlasste 1847 die erste Herausgabe des Briefwechsels durch den Verleger Moritz Veit. Wenige Jahre später verkaufte Ulrich 1854 die Originale für 450 Taler an den Autographensammler Carl Künzel. Von da aus wurde das Konvolut aufgelöst und die Briefe in alle Welt verstreut. Nicht wenige gelten heute als verschollen oder als Kriegsverlust. Andere werden außerhalb Weimars im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt, in weiteren Archiven und Bibliotheken sowie in Privatbesitz aufbewahrt. Mit der Neuerwerbung besitzt das Goethe- und Schiller-Archiv nun insgesamt 47 Briefe aus der Korrespondenz zwischen Schiller und Körner. Sie sind in der Nationalausgabe gedruckt, allerdings bestehen durchweg kleine Abweichungen von den Originalen. Von zwei Briefen waren der Nationalausgabe die Handschriften unbekannt. In Auswertung der Originale wird es jetzt möglich, die Texte auf der Grundlage der Handschriften neu zu edieren.

Die kostbaren Originale aus der umfangreichen Korrespondenz bereichern nun den Archivbestand Friedrich Schillers, der seit 1889 zu den Kernbeständen des Goethe- und Schiller-Archivs gehört. Die Briefe werden im Archiv dauerhaft gesichert, digitalisiert und der Forschung frei zur Verfügung gestellt.

Kommentare3 Kommentare

1847 erschien der Erstdruck. 1849 fragte A. v. Humboldt bei Cotta , weil er über die Zeitungen erfahren hatte, was Schiller über ihn schrieb.

Aber etliche Jahre vorher beratschlagte die Briefbesitzerin Minna Körner mit einem der Humboldt-Brüder, vermutlich Wilhelm, was nach ihrem Tode werden solle mit diesen Briefen. Und 1842 zog Minna Körner mit der Familie Ulrich ins Wohnhaus A. v. Humboldts, wo sie 1843 starb. Weder sie noch A. v. Humboldt waren dement. Da soll Humboldt ernstlich nicht gewusst haben, was in den in seinem Hause lagernden Briefen stand? Minna soll es ihm verschwiegen haben und schon vorher soll Wilhelm nichts gegen eine Publizierung der Beleidigungen unternommen haben ?

Und es kommt noch seltsamer. Jahrzehnte danach behauptete der Körner-Erbe Carl Gottfried Ulrich gegenüber Fritz Jonas, er habe A. v. Humboldt vor der Publikation um Erlaubnis gefragt, aus Sorge, ihn zu kränken. Man kannte sich ja persönlich! Humboldt habe keine Bedenken gehabt und sich den Tonfall mit Schillers Jugend sowie verschiedenen Charakteren erklärt. Im Jahr 1797 war Schiller aber schon 37 Jahre alt.

Dass der Herr Ulrich tatsächlich wenig rücksichtsvoll war und die Erklärung des jugendlichen Schiller-Alters unsinnig war, ist unbestreitbar. Und zudem müsste sich A. v. Humboldt unwissend gestellt haben am 23.07. 1849 in seinem Brief an Cotta .

Angesichts von Carl Ulrichs undurchsichtiger Lebensgeschichte mit vermutlichen Verbindungen zu H. v. Gerstenbergk bleiben mir große Zweifel.

Herzlichen Dank für Ihre Kommentare. Über Ihr Interesse an der Thematik freuen wir uns sehr!

Die im Blog dargestellten Angelegenheiten wurden von unseren Wissenschaftler*innen geprüft und entsprechen dem aktuellen Forschungsstand. Unsere Recherchen, etwa zur Provenienz der Briefe, haben keine Anzeichen dafür ergeben, dass es sich bei den vorliegenden Exemplaren um Fälschungen handelt.

Sollten Sie darüber hinaus Rückfragen haben, leiten wir sie gerne direkt an die Fachabteilungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv weiter. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: presse@klassik-stiftung.de.