Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach unterzeichnete am 9. November 1918 seine Abdankungsurkunde. Historiker Manuel Schwarz schreibt über seine Regierungszeit und die Hintergründe der Abdankung.

Als Großherzog Wilhelm Ernst (1876–1923) am 5. Januar 1901 seinem verstorbenen Großvater Carl Alexander auf den Thron folgte, konnte er nicht ahnen, welche politischen Umwälzungen 17 Jahre später in Deutschland erfolgen und ihn am 9. November 1918 zur Abdankung zwingen würden. Zuvor gelang es dem charakterlich schwierigen Monarchen zwar nicht die Herzen der breiten Bevölkerung zu gewinnen. Aber er förderte – mit Hilfe von Staats- und Hofbeamten sowie Personen aus der Weimarer Gesellschaft – einige kulturpolitische Projekte, die als „Neues Weimar“ bekannt wurden.

Das „Neue Weimar“

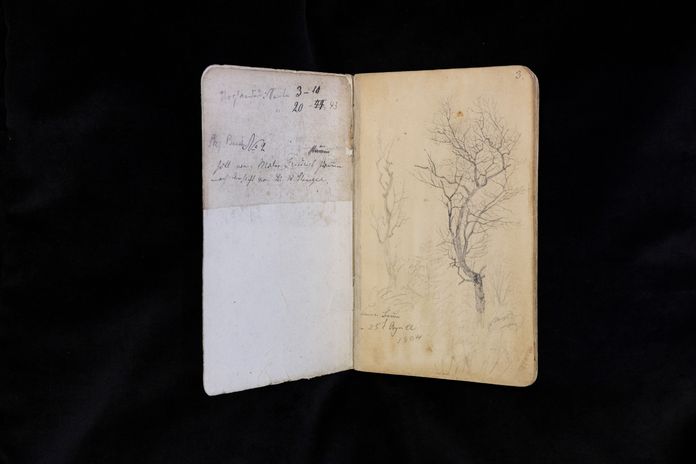

Im Jahr 1902 ließ Wilhelm Ernst die Kunstschule verstaatlichen und durch den neuen Direktor Hans Olde reformieren – unter anderem wurden erstmals im Deutschen Reich Frauen zum Kunststudium zugelassen. Die Zahl der Studierenden stieg an und einige bedeutende Künstler wurden als Lehrer berufen, wie Ludwig von Hofmann und Sascha Schneider.

Ebenfalls 1902 wurde der belgische Jugendstil-Künstler Henry van de Velde zur Förderung des Kunstgewerbes engagiert – vermittelt durch Harry Graf Kessler und Elisabeth Förster-Nietzsche. Der Belgier leitete zudem von 1908 bis 1915 die neu gegründete Großherzogliche Kunstgewerbeschule, die überwiegend von Wilhelm Ernst finanziert wurde. Ferner wurde der Belgier mit dem Bau neuer Kunstschulgebäude beauftragt, die seit 1996 als UNESCO-Welterbe gelistet sind.

1905 erfolgte die Gründung einer Bildhauerschule, die zunächst von Adolf Brütt, später von Gottlieb Elster und zuletzt von Richard Engelmann geleitet wurde. Eine Hochzeit erlebte auch das Ausstellungswesen: 1903 wurde Harry Graf Kessler als Leiter des Großherzoglichen Museums für Kunst und Kunstgewerbe angestellt und er veranstaltete dort bis 1906 über 40 Ausstellungen von Künstler*innen aus dem In- und Ausland.

Nach dem Rücktritt Harry Graf Kesslers im Zuge des „Rodin-Skandals“ im Jahr 1906 nahm zwar die Anzahl aufsehenerregender Ausstellungen ab, aber weiterhin wurde auch moderne Kunst gezeigt, unter anderem von der Künstlergruppe Brücke und der Neuen Künstlervereinigung München. Von 1906 bis 1908 ließ Wilhelm Ernst durch Max Littmann ein neues Theatergebäude errichten und bezahlte mehr als die Hälfte der Baukosten. Der Münchner Architekt war ab 1913 auch für den Bau des Südflügels des Residenzschlosses verantwortlich. Typisch für seine Generation, förderte Wilhelm Ernst zudem Sport und Technik, unter anderem Tennis- und Fußballturniere sowie das Flugwesen.

Wenngleich Wilhelm Ernst nicht alle, recht unterschiedlichen, Erwartungen erfüllen konnte und sich einige der Protagonisten, wie Harry Graf Kessler, frustriert zeigten, konnte der Großherzog manche Verdienste vorweisen. Die Jenaische Zeitung fasste seine Regierungszeit im Jahr 1915 so zusammen: „Viele wollten in dem Großherzog von Sachsen für alle Zeiten eine Art Gralshüter sehen, andere hegten die Erwartung, daß in Weimar wieder eine Art Musenhof entstehen werde, als wenn lediglich guter Wille so etwas zu beliebiger Zeit schaffen könnte. Diese Leute wurden enttäuscht. […] Die Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, war wirtschaftlicher Aufschwung des Staates, Befruchtung des Handwerks durch künstlerische Anregung, Förderung der bildenden und darstellenden Kunst in Weimar. Wer mit dem Leben unseres Landes vertraut ist, wird auch die reichen Früchte dieser Bestrebungen sehen.“

Der Großherzog in feldgrau

Der Eintritt des Deutschen Reichs in den Ersten Weltkrieg am 1. August 1914 markierte eine Zäsur. Für die jungen Männer, die zum Kriegseinsatz einrücken mussten und für die Menschen an der „Heimatfront“, deren Leben bald von Entbehrungen und Verlusten geprägt war, verlor die Kulturpolitik des Monarchen, die sich stets vor allem an das Bürgertum gerichtet hatte, an Bedeutung. Zwar brachte der Ausbruch des Krieges auch für die Bundesfürsten gewisse Einschränkungen mit sich, aber die Monarchen waren weder in großem Maße von materieller Not betroffen noch schien ihre Herrschaft zunächst durch den Konflikt bedroht. Während der teilweise vorhandenen Jubelstimmung im August 1914 bekundete die Bevölkerung ihre Treue zu den Monarchen, die wiederum ihre Unterstützung für den vermeintlichen Verteidigungskrieg erklärten. Großherzog Wilhelm Ernst verkündete bei der Verabschiedung der Weimarer Truppen am 7. August 1914: „Der Neid mächtiger Nachbarvölker, die dem deutschen Volke den Genuß des Friedens (…) mißgönnen, hat dem Deutschen Reiche zur Verteidigung seiner Ehre und zur Erhaltung seiner Existenz den Entscheidungskampf aufgezwungen.“

Zwar bemühte sich Wilhelm Ernst mehrmals bei den Militärs und sogar bei Kaiser Wilhelm II. um ein Truppenkommando. Doch blieb ihm dies – vermutlich aufgrund seiner unzureichenden militärischen Ausbildung – verwehrt. Weder der Kaiser noch die Militärs wünschten sich zudem eine Einmischung der Bundesfürsten in die Planungen im Großen Hauptquartier. Der Großherzog durfte sein Regiment lediglich an die Kriegsschauplätze in Ost und West begleiten. Um seine Einsatzbereitschaft zu zeigen, verrichtete er verschiedene Aufgaben und beteiligte sich einmal sogar an einem Sturmangriff. Zudem unterstütze er sein Regiment durch zahlreiche Spenden. Um die Verdienste der Truppen zu würdigen stiftete er 1915 das „Wilhelm-Ernst-Kriegskreuz“. Für die Menschen an der „Heimatfront“ wurden ebenfalls Auszeichnungen ins Leben gerufen, unter anderem das „Ehrenzeichen für Frauenverdienst im Kriege“. Für die Angehörigen der Gefallenen ließ er ferner ein Gedenkblatt ausgeben.

Auch Wilhelm Ernst wartete zunächst ungeduldig auf das Eiserne Kreuz, äußerte sich nach der Verleihung aber kritisch, wie einem Brief an seine Frau, Großherzogin Feodora, zu entnehmen ist: „Als wir noch zusammensaßen, kam ein Herr vom Generalkommando, der für Fürst Reuß, Fritz Waldeck und mich die Kreuze 1. und 2. Klasse brachte. (…) Wir alle finden, daß die 1. Klasse für uns, die wir doch nichts geleistet haben, zu viel ist. Dafür ist die Auszeichnung zu schade …“

Aufgrund des Kriegsverlaufs war der Optimismus der ersten Tage rasch verflogen. Zudem hatte die großherzogliche Familie Verluste zu beklagen: Bereits im August 1914 fielen der Vater und der Bruder von Großherzogin Feodora. Im Gespräch mit Vertrauten, darunter dem Herzogspaar von Meiningen, übte Wilhelm Ernst vermehrt Kritik, unter anderem am uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Auch mit seiner Frau, der er in seiner Abwesenheit die Regierungsgeschäfte übertragen hatte, stand er ständig in brieflichem Kontakt. Ihr gegenüber zweifelte der Großherzog bereits am 16. August 1914 an einem schnellen Sieg: „Kluge Leute behaupten, der Feldzug würde nicht lange dauern. Ich bin nicht so optimistisch.“

Vom Kriegsgeschehen ernüchtert, kam Wilhelm Ernst im August 1915 zu der Überzeugung, dass er an der Front „ziemlich überflüssig“ sei. Gesundheitlich angeschlagen kehrte er im Sommer 1916 nach Weimar zurück und übernahm wieder die Regierungsgeschäfte. Dennoch besuchte er in den letzten beiden Kriegsjahren noch einige Male seine Truppen an der Front. Im Jahr 1917 erlebte das großherzogliche Paar einen Moment des Glücks, als der „Kriegsprinz“ Bernhard Friedrich geboren wurde. Der wachsende Nationalismus im Laufe des Ersten Weltkriegs schwächte derweil zunehmend die Bindung der Bevölkerung an ihre Landesherren. Das Deutsche Reich und die deutsche Nation dienten den Menschen als Bezugspunkt – nicht die Einzelstaaten und die Fürsten. Die Etablierung einer Militärdiktatur im Deutschen Reich im Jahr 1916 durch die dritte Oberste Heeresleitung, bestehend aus Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und dem Ersten Generalquartiermeister Erich von Ludendorff, markierte den endgültigen politischen Bedeutungsverlust der Bundesfürsten. Wilhelm Ernst beschrieb im Frühjahr 1917 in einem Brief an Kronprinz Rupprecht von Bayern seine Ohnmacht: „Ich weiß nicht, was die Reichsleitung eigentlich beabsichtigt. Man ist als regierender Fürst zur Untätigkeit verurteilt und darf nur zusehen (…). Keine Vorstellungen in Berlin werden angehört.“

Revolution und Abdankung

Im Oktober 1918 wurde das Ende der Monarchie in Deutschland eingeläutet: Die deutsche Seekriegsleitung befahl ungeachtet der militärisch ausweglosen Lage das Auslaufen der Hochseeflotte, um eine Entscheidungsschlacht mit der britischen Grand Fleet zu suchen. Zwar wurden mitunter militärische Gesichtspunkte vorgebracht, aber vor allem war dem Offizierskorps an seiner Ehre gelegen. Eine Niederlage und der Verlust tausender Menschenleben wurden in Kauf genommen. Der streng geheime Befehl blieb jedoch nicht geheim und führte in den letzten Tagen des Oktobers zu Unruhen unter den Matrosen. Die SMS Thüringen, deren Mannschaft vor allem aus Thüringer Matrosen bestand, war eines der ersten Schiffe, das sich dem Befehl verweigerte; das Linienschiff war 1909 in Anwesenheit der Thüringer Fürsten in Bremen auf Kiel gelegt und von Großherzog Wilhelm Ernst und Herzogin Adelheid von Sachsen-Altenburg getauft worden. Die Aufständischen erhielten bald Zulauf von Soldaten und Werktätigen. Rufe nach Frieden, der Verbesserung der schlechten Versorgungslage und der Abdankung des Deutschen Kaisers waren zu vernehmen. Der Vertreter Weimars im Bundesrat, Arnold Paulssen, berichtete bereits Mitte Oktober aus Berlin nach Weimar: „… in sehr ernsthaften bürgerlichen Kreisen rechnet man beinahe sicher mit revolutionärer Bewegung.“

Die Einführung des parlamentarischen Regierungssystems im Deutschen Reich im Rahmen der Oktoberreformen löste in Sachsen-Weimar-Eisenach eine Regierungskrise aus: Zwar zeigte sich Wilhelm Ernst zu der im Landtag geforderten Demokratisierung bereit, aber seine Staatsminister wehrten sich gegen eine Änderung des Wahlrechts im Großherzogtum und drohten am 6. November mit ihrem Rücktritt.

Am 7. beziehungsweise 8. November wurden derweil der König von Bayern und der Herzog von Braunschweig gestürzt. Reichskanzler Prinz Max von Baden verkündete schließlich am 9. November 1918 eigenmächtig die Abdankung des Kaisers, weil sich der im Großen Hauptquartier in Spa weilende Wilhelm II. nicht dazu entschließen konnte. Die Abdankung des Kaisers hatte Wilhelm Ernst auf Anfrage des Reichskanzlers zuvor befürwortet. Durch die Bildung von Soldatenräten beim Stellvertretenden Generalkommando des XI. Armeekorps in Kassel und beim IV. Generalkommando in Magdeburg, die bisher die militärische Befehlsgewalt ausübten, erhielten die Revolutionäre auch in Thüringen die Kontrolle. Über den Militärflughafen Nohra bei Weimar gelangten Revolutionäre am 8. November schließlich in die Residenzstadt des Großherzogtums. In Eisenach war am Tag zuvor bereits der vermutlich erste Arbeiterrat in Thüringen entstanden. Am Nachmittag des 8. November bildete sich ein provisorischer Soldatenrat und für den Abend wurde eine große Demonstration durch die Stadt zum Residenzschloss in Weimar anberaumt. Die großherzogliche Familie beschloss deshalb aus Sicherheitsgründen die Nacht im Haus des Rechtsanwalts Hermann Jöck zu verbringen.

Der Sozialdemokrat August Baudert stellte sich in Absprache mit den Behörden an die Spitze des Zugs, vor allem, um eventuelle Unruhen durch Radikale zu verhindern. In seiner Ansprache forderte er unter anderem die Abdankung des Kaisers und des Großherzogs, was auf große Zustimmung stieß. Die Demonstration mit über 1000 Teilnehmenden verlief friedlich, weil August Baudert nach der emotionalen Rede eines Spartakisten die Menge zu beruhigen wusste. Wilhelm Ernst hatte zunächst beabsichtigt, zu den Demonstrierenden zu sprechen, ließ sich aber von seinen Ministern davon abbringen. Im Laufe des Abends brachten die Aufständischen die Stadt unter ihre Kontrolle. Noch in der Nacht kehrte Wilhelm Ernst ins Schloss zurück und am Mittag des 9. November 1918 bat er August Baudert dorthin, um mit ihm die Lage zu besprechen. In seinen Aufzeichnungen beschreibt der Sozialdemokrat, wie er dem Großherzog erklärte, dass die Abdankung unumgänglich sei. Der niedergeschlagene Wilhelm Ernst habe ihm gegenüber beteuert: „Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich hatte noch viel Gutes vor.“

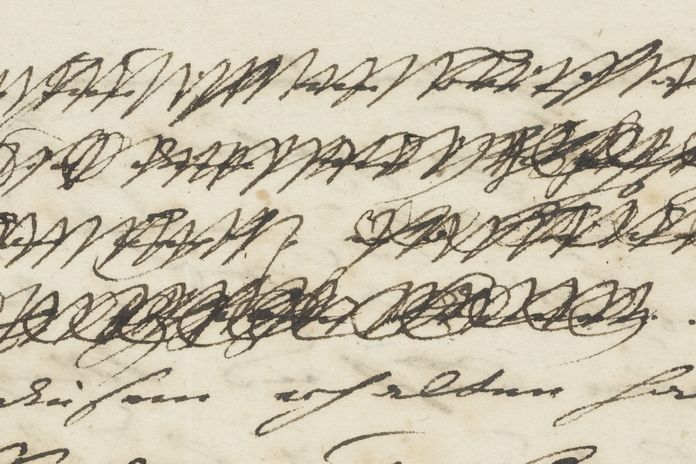

Am selben Tag entstand schließlich auf Drängen der Soldaten auch ein provisorischer Arbeiterrat in Weimar, der sich mit dem Soldatenrat vereinigte. Der Soldatenrat beschloss zudem, gemeinsam mit den Offizieren die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen, nachdem die Lage zwischenzeitlich sehr chaotisch gewesen war. Heinrich Fischer – Redakteur der sozialdemokratischen Volkszeitung – verfasste am Nachmittag den Text der Abdankungsurkunde und eine Delegation übergab diesen an Mitglieder der großherzoglichen Regierung. Die Revolutionäre machten deutlich, dass der Großherzog bis zum Abend zu unterschreiben habe. Die Regierungsmitglieder suchten Wilhelm Ernst im Residenzschloss auf und rieten ihm, sich dem Druck zu beugen. Der Entwurf wurde dabei noch korrigiert: Gestrichen wurden die Wörter „wie der Bürger“, weil die Abdankung angeblich nicht vom Bürgertum gefordert werde, sowie das Wort „bisherigen“ vor der Bezeichnung „Großherzogtum“. Gegen 20 Uhr setzte Wilhelm Ernst schließlich seine Unterschrift unter das Dokument.

Eine Stunde später begaben sich Staatsminister Karl Rothe, Oberhofmarschall Hugo Freiherr von Fritsch und Oberstallmeister Paul von Anderten in das Gasthaus „Zum Weißen Schwan“, um sich dort vom Arbeiter- und Soldatenrat die Unversehrtheit der großherzoglichen Familie zusichern zu lassen. Die Absprachen wurden in zwei Dokumenten schriftlich fixiert, von den Mitgliedern des Arbeiter- und Soldatenrats abgezeichnet und an den Oberhofmarschall übergeben. Anschließend händigte Karl Rothe die Abdankungsurkunde an August Baudert aus. In diesem Augenblick, am Abend des 9. November 1918, hatte Wilhelm Ernst offiziell aufgehört zu regieren – als erster der Thüringer Monarchen. Das Fourierbuch des Hofmarschallamts wurde an diesem Abend mit einem letzten Eintrag geschlossen: „Seine Königliche Hoheit der Großherzog ist heute gezwungen worden, abzudanken. Was wird, weiß man nicht. Gott schütze die Großherzogliche Familie…“

Um einer möglichen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, verließ Wilhelm Ernst mit Frau und Kindern zwei Tage später unter dem Schutz einiger vom Soldatenrat abgeordneter Männer die Residenzstadt in Richtung Schloss Allstedt. Bald verlegten die Familie ihren Wohnsitz aber dauerhaft nach Heinrichau in Schlesien, wo Wilhelm Ernst am 24. April 1923 im Alter von 46 Jahren verstarb und beigesetzt wurde.

Neuen Kommentar schreiben