„Was die Deutschen lasen, während ihre Klassiker schrieben“

von /Liebesgeschichten und Gruselbücher wurden schon um 1800 vielfach gelesen. Wer sich dafür interessierte, wurde in sogenannten Leihbibliotheken fündig. Es galt: Je zerlesener das Buch, desto lohnenswerter die Lektüre.

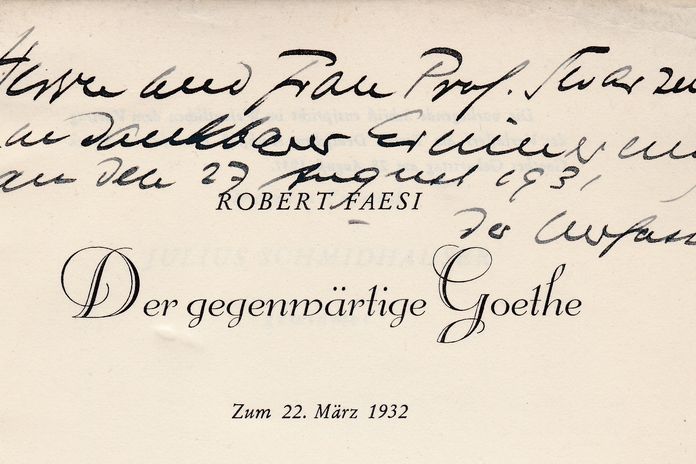

Der bekannte Erfolgsschriftsteller Christian August Vulpius, Bruder von Christiane und Schwager Goethes, war seit 1797 als Bibliothekar der Herzoglichen Bibliothek Weimars für die Erschließung und Bereitstellung von Büchern verantwortlich. Seine eigenen Werke gehörten allerdings nicht dazu. Sie waren zwar überaus populär beim Lesepublikum – vor allem seine Roman-Trilogie Rinaldo Rinaldini, die zahlreiche Übersetzungen und Auflagen erfuhr und ein Heer an literarischen Nachahmern nach sich zog. Aber in fürstlichen Bibliotheken fand diese Art der als minderwertig geltenden Unterhaltung keinen Platz, auch nicht in Weimar.

Erst in den 1920er und 1930er Jahren änderte sich der Blick auf diese einst so populären Texte. Und so fanden Vulpius’ Liebes-, Geister- oder Räubergeschichten, seine Operetten und historischen Dramen doch noch Eingang in die Sammlungen der Weimarer Bibliothek. Diese Erwerbungen werden bis heute fortgesetzt und das zu Recht. Denn erst durch diese Literatur abseits des Kanons bekommen wir ein deutlicheres Bild von der Epoche um 1800 und erfahren „Was die Deutschen lasen, während ihre Klassiker schrieben“, wie es Walter Benjamin im Titel eines Hörspiels von 1932 ausdrückte.

[1] Porträt von Christian August Vulpius, Bruder von Christiane und damit Schwager Goethes, © Klassik Stiftung Weimar – Museen

[2] Titelseite der Roman-Trilogie „Rinaldo Rinaldini“ (1800) von Christian August Vulpius, © Klassik Stiftung Weimar – Digitale Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Signatur V 11505

Die jüngsten Erwerbungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Die letzte größere Erwerbung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek von Unterhaltungsliteratur um 1800 erfolgte im Januar 2022 mit der 87 Titel umfassenden Sammlung des Germanisten Dirk Sangmeister. Sie enthält Titel wie Agneß, oder das wunderbare Unglück. Eine wahre Geschichte, von einem anonymen Autor 1800 veröffentlicht, Heroine, oder Die schöne Griechin in Alexandria. Ein militärisches Schauspiel mit Gesang in drey Aufzügen 1800 von Karl Friedrich Hensler auf den Markt gebracht und Sidney und Eduard oder Was vermag die Liebe? Ein Schauspiel in Drey Aufzügen von Susanne Bandemer aus dem Jahr 1792.

Bereits im Jahr 2008 gelangten mit der Sammlung Manuel Frey 270 Titel von Autoren der Unterhaltungsliteratur aus der Zeit um 1800 in die Bibliothek. Zu ihnen gehörte auch der sehr erfolgreiche Schriftsteller Christian Heinrich Spieß. 2012 erwarb die Herzogin Anna Amalia Bibliothek 230 Bände deutscher populärer Literatur überwiegend aus dem 19. Jahrhundert, darunter auch Werke des erfolgreichsten Unterhaltungsschriftstellers um 1800: Carl Gottlob Cramer.

[1] Titelseite des Romans „Das Petermännchen“ (1798) von Christian Heinrich Spieß, © Klassik Stiftung Weimar – Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Signatur: 19 A 13060 (3)

[2] Titelseite des Romans „Erasmus Schleicher“ (1790) von Carl Gottlob Cramer, dem erfolgreichsten Unterhaltungsschriftsteller um 1800, © Klassik Stiftung Weimar – Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Signatur 19 A 13060 (3)

Leihbibliotheken – das lukrative Geschäft mit zerlesenen Büchern

Wie aber gelangten die Leserinnen und Leser um 1800 an populäre Literatur? In der Herzoglichen Bibliothek Weimars sind sie in jedem Fall nicht fündig geworden. Wer nun aber weder das Geld besaß, die flüchtige und schnell zu konsumierende Lektüre selbst zu erwerben, noch jemanden im Freundeskreis kannte, der ausgelesene Exemplare weiterreichte, der wandte sich an eine sogenannte Leihbibliothek.

Leihbibliotheken entstanden im späten 18. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts breiteten sie sich flächendeckend und in großer Zahl im deutschsprachigen Raum aus, wobei sie durch alle Gesellschaftsschichten hinweg beliebt waren. Oft wurden sie von Buchhändlern geführt. Für diese bedeutete das Verleihen gegen Gebühr oft ein lukrativeres Geschäft als der Verkauf der Bücher. Sie versorgten Lesehungrige mit Literatur und trugen gleichzeitig wesentlich zur Verbreitung populärer Literatur bei.

Noch heute können wir an einzelnen Büchern nachvollziehen, dass sie einmal Teil einer Leihbibliothek gewesen sind. Das Buch Juliette von Lüneville. Eine Geschichte aus der Zeit des letzten Friedensschlusses von Joseph Alois Gleich aus dem Jahr 1802 trägt auf dem vorderen Innendeckel das Exlibris einer zeitgenössischen Leihbibliothek: „Alexander Czéh’s Leihbibliothek in Ungarisch-Altenburg“. Im 1793 anonym erschienenen Briefroman Die bestrafte Kabale oder Henriettens glückliche Flucht aus ihrer Gefangenschaft. Eine wahre Geschichte dieser Zeit ist noch ein alter Aufkleber zu erkennen: „Zur Leihbibliothek von Eduard Meyer in Cottbus No 1426“. Und im Buch Julie Lottwer oder Der schöne Harfner in der Räuberhöhle von 1803 mit dem Exlibris „Buchbinderei und Leihbibliothek von Louis Eichner“ in Schorndorf erfährt man etwas über die Bedingungen der Ausleihe. Hier findet sich der handschriftliche Vermerk „Es wird höflichst gebeten ein Buch nicht länger als 8 höchstens 14 Tage zu behalten!!!“

Dass diese Bücher auf dem antiquarischen Markt eher selten anzutreffen sind, mag auch an ihrem Erhaltungszustand liegen. Häufig sind sie im Wortsinn schiefgelesen, abgegriffen, bestoßen oder sogar gänzlich ramponiert. Für die Kunden der Leihbibliotheken war der Zustand eines Buches allerdings ein Qualitätsmerkmal: Je zerlesener, desto spannender! Der Autor und Bibliothekar Friedrich Matthison hat diese Beobachtung in seinem zeitgenössischen Epigramm Die Leihebibliothek festgehalten: „Staubig, doch sonst ohne Makel, sind Wieland und Göthe zu schauen. Aber an Kramer und Spiess haftet unendlicher Schmutz.“

Neuen Kommentar schreiben