Spanische Literatur als Geschäft und Leidenschaft

von /Übersetzer, Schriftsteller, Beamter, Netzwerker, Freimaurer, Verleger, Politiker und Unternehmer – vor 200 Jahren starb der vielseitige Geschäftsmann des klassischen Weimars Friedrich Justin Bertuch, dessen Nachlass im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt wird. Bertuchs erstes erfolgreiches Projekt war die direkte Übersetzung von Cervantes’ weltberühmtem Roman „Don Quijote de la Mancha“, die zur Popularisierung der spanischen Literatur im deutschsprachigen Raum beitrug.

Vor 200 Jahren, am 3. April 1822, starb Weimars wohlhabendster Bürger: Friedrich Justin Bertuch. Reichtum war dem self-made man, als er das Licht der Welt am 30. September 1747 erblickte, jedoch nicht in die Wiege gelegt worden: Früh verwaist verließ Bertuch die Universität Jena ohne Abschluss, um im Altenburgischen eine Stelle als Hofmeister bei Ludwig Heinrich Bachoff von Echt anzutreten. Bertuch unterrichtete die Kinder des ehemaligen Gesandten am Madrider Hof, der ihm die Umgangsformen der feinen Gesellschaft sowie die spanische Sprache beibrachte – ihn ja mit seiner Begeisterung für diese damals kaum bekannte Literatur ansteckte.

Angezogen von Christoph Martin Wielands Ankunft kehrte Bertuch im Frühjahr 1773 in seine Heimatstadt Weimar zurück und wurde Mitarbeiter bei dessen Literaturzeitschrift „Der Teutsche Merkur“. Er pflegte die Korrespondenz mit Autoren, Rezensenten, Buchhändlern und Subskribenten im ganzen deutschsprachigen Raum und wurde 1783 zum Teilhaber und Mitherausgeber.

Mit dem Regierungsantritt Carl Augusts am 3. September 1775 boten sich enorme Chancen in der kleinen Residenz. Der junge Herzog, der Goethe nach Weimar berief, griff auf Bertuchs ökonomische und organisatorische Fähigkeiten zurück und bestellte ihn zum Sekretär und Schatullier. Bertuch war somit für die privaten Finanzen des Herzogs zuständig. Durch diese amtliche Tätigkeit sowie seine anwachsenden Freimaurer-Netzwerke knüpfte Bertuch weitere Kontakte, die ihm für die Zukunft von enormem Nutzen wurden.

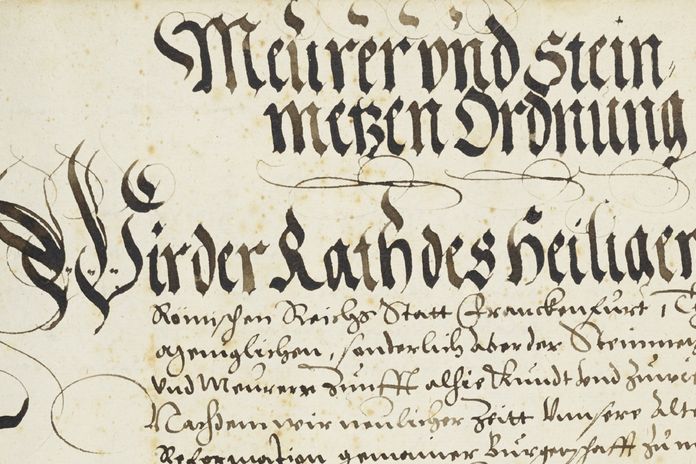

Sein erstes (symbolisches wie ökonomisches) Kapital erarbeitete sich Bertuch durch die Übersetzung eines Hauptwerks der Weltliteratur: Miguel de Cervantes’ „Don Quijote de la Mancha“ (1605 und 1615). Bertuch, der von der gut sortierten spanischen Bibliothek Bachoff von Echts profitiert und mit der Übersetzung begonnen hatte, legte eine neue Übersetzung vor. Es handelte sich um die erste direkte Übertragung aus dem Spanischen ins Deutsche, also nicht etwa wie frühere Übersetzungen aus einer französischen oder niederländischen Version: „Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quixote von Mancha. Neue Ausgabe, aus der Urschrift des Cervantes, nebst der Fortsetzung des Avellaneda“ (6 Bde. Weimar und Leipzig, 1775–77).

Ausgesprochen innovativ war Bertuchs Geschäftsmodell: Die Produktion des Druckes kontrollierte Bertuch selbst in Weimar, sein Geschäftspartner, der Leipziger Verleger Caspar Fritsch, war für die Distribution und Abrechnung im Buchhandel zuständig. Bertuch bediente seinerseits seine Netzwerke, um darüber hinaus direkt Subskribenten zu gewinnen. Das aufwendige Verfahren lohnte sich: Die Übersetzung wurde zu einem großen Publikumserfolg, der bald Raubdrucker auf den Plan rief. Was aus unserer heutigen Vorstellung von Urheberrecht unerhört ist, war damals gängige Praxis. Um gegen die billigen Nachdrucke zu konkurrieren, wurde die zweite überarbeitete Auflage (6 Bde. Leipzig 1780/81) mit Kupferstichen nach Vorlagen des berühmtesten Buchillustrators der Zeit ausgestattet: Daniel Chodowiecki. Cervantes und der erste moderne Roman wurden nun endgültig in den deutschsprachigen Bücherregalen heimisch, Don Quijote als widersprüchlicher Held und Idealist avancierte zum Symbol des an sich selbst zweifelnden modernen Menschen.

Literarisch und philologisch war die Übersetzung nicht gerade ambitioniert. Dafür fehlten auch alle Voraussetzungen: Bertuch, der keine Gelegenheit hatte, nach Spanien zu reisen und seine Sprachkenntnisse zu vertiefen, lagen weder zweisprachige Wörterbücher noch Sekundärliteratur vor. Und doch traf die Arbeit des Liebhabers den Puls der Zeit, indem Bertuch viele der eingeschobenen Binnenerzählungen und Novellen im Roman kürzte. Diese hätten vielleicht eine unüberwindbare Hürde zum Verständnis des komplexen Stoffes bedeutet. Für das zeitgenössische deutschsprachige Publikum war die spanische Literatur im Vergleich zur französischen, englischen oder italienischen kaum bekannt. Und spanische Bücher waren in den meisten deutschen Bibliotheken absolute Exoten, denn es bestand kein Buchhandel mit Spanien.

Zwar galt Bertuchs Übersetzung bald als veraltet, sie ebnete aber den Boden für ein zunehmend professionalisiertes Studium. Kaum 25 Jahre später legten Tieck und Soltau zwei poetisch anspruchsvolle Übersetzungen vor. Sie waren deswegen so erfolgreich, weil das deutschsprachige Publikum mit dem Stoff bereits durch Bertuchs Don Quijote-Übersetzung vertraut war.

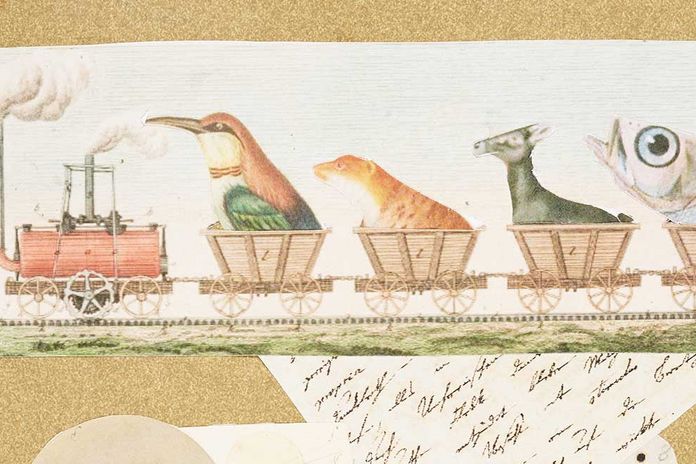

Angespornt von dem Erfolg der Cervantes-Übersetzung stieß er weitere Publikationen zur Spanien-Rezeption an, wie das „Magazin für spanische und portugiesische Literatur“ (3 Bde. Weimar [und Dessau]. 1780–82). Dort versammelten Bertuch und seine Mitarbeiter unterschiedliche Textsorten, wie (Auswahl-)Übersetzungen von Romanzen, Zeitschriften, Romanen, Epen, Geschichtsbüchern und Theaterstücken sowie Aufsätze. In seiner programmatischen Vorrede zum ersten Band bediente Bertuch den seit dem 17. Jahrhundert verbreiteten Topos der Deutschen als Übersetzernation:

„Wir Teutschen waren von je her […] die Bienen fremder Literaturen. Keine Nation lernte allgemeiner und lieber die Sprachen aller andern, und durchsuchte ihre gelehrten Schätze so gern als wir. Nicht einheimische Armuth, nein, Wißbegierde und unser geschäftiger Nationalgeist war die Triebfeder davon. […] Die Spanische Literatur […] ist uns so fremd, so unbekannt, daß wir sogar Vorurtheile dawider haben. […] Dieß Vorurtheil kann aber nicht anders untergraben und ausgerottet werden als durch Proben und Thatsachen.“

Das „Magazin“ sollte die Aufmerksamkeit des Publikums für die iberoromanischen Literaturen wecken, Belehrung durch Vermittlung fremder Texte und Unterhaltung waren Bertuchs Ziele. Das Projekt war jedoch seiner Zeit voraus: Im Gegensatz zur Cervantes-Übersetzung wurde dem „Magazin“ kein finanzieller Erfolg beschieden und es musste nach dem dritten Band eingestellt werden.

Viele andere Vorhaben Bertuchs, wie die „Allgemeine Literatur-Zeitung“, das „Journal des Luxus und der Moden“, das 1791 gegründete Landes-Industrie-Comptoir und das Geographische Institut, liefen jedoch prächtig. Nach dem finanziellen Misserfolg des „Magazins“ war die spanische Literatur, die ihm zu seinem ersten Vermögen verholfen hatte, nunmehr kein Geschäftsfeld für Bertuch, doch blieb sie eine Herzensangelegenheit. Davon zeugen zwei Lehrwerke: Bertuch selbst gab ein „Manual de la Lengua Española / Handbuch der Spanischen Sprache, für Anfänger, welche dieselbe erlernen wollen“ heraus mit einer Auswahl von Übungsstücken (Leipzig 1790) und steuerte die Vorrede zum „Diccionario Español y Alemán“ (Leipzig 1795) des Weimarer Bibliothekssekretärs Ernst August Schmid bei: das erste zweisprachige Wörterbuch Spanisch-Deutsch überhaupt!

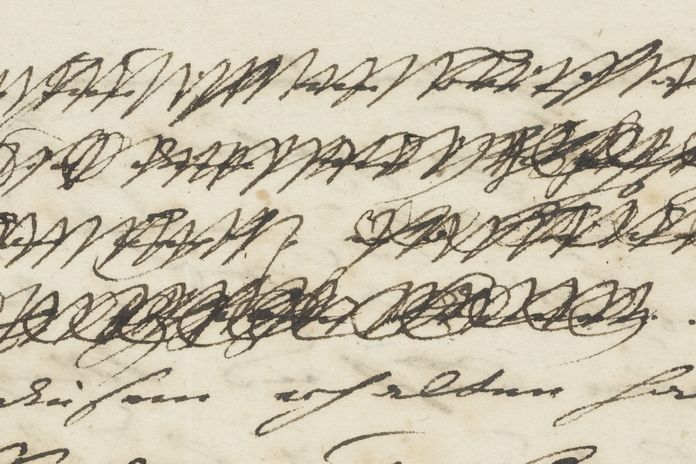

Im Goethe- und Schiller-Archiv wird Bertuchs umfangreicher Nachlass aufbewahrt. Er enthält neben den Rechnungsbüchern und Akten zu seinen Unternehmen und den Unterlagen seiner Familie die private und geschäftliche Korrespondenz, die von seinem unermüdlichen Fleiß zeugt. Werkmanuskripte sind dagegen selten überliefert, denn in dieser Zeit wurden sie in der Regel in der Druckerei vernichtet. Eine der wenigen Ausnahmen sind die Romanzen, die Bertuch in die zweite Auflage seiner Cervantes-Übersetzung einrückte.

Neuen Kommentar schreiben