Sensible Irritationen in den Dichterhäusern

von , /Interventionsformate in den historischen Häusern der Klassik Stiftung Weimar regen zum Reflektieren und Kommunizieren an. Wie und warum entstehen diese Angebote?

Das Arbeitszimmer in Schillers Wohnhaus ist für viele Besucher*innen der Höhepunkt des Rundgangs. Die Einrichtung ist mit originalen Schiller-Möbeln bestückt: An genau diesem Schreibtisch hat er sein letztes Drama geschrieben. In eben diesem Bett hat er geschlafen, ist er auch verstorben. Die Rauminszenierung vermittelt heute den Eindruck, die Zeit wäre um 1800 stehengeblieben…

Wie können wir den Besucher*innen ein Angebot machen, das die Räume in den Dichterhäusern als museale Inszenierung reflektiert? Ein Angebot, das ihnen während des Rundgangs verständlich macht: Die Räume sind erst nachträglich so gestaltet worden und nicht alle Möbel sind Originale aus dem Besitz von Goethe oder Schiller. Wie erzählen wir, dass die Möbel in den letzten 200 Jahren eine bewegte Geschichte erfahren haben?

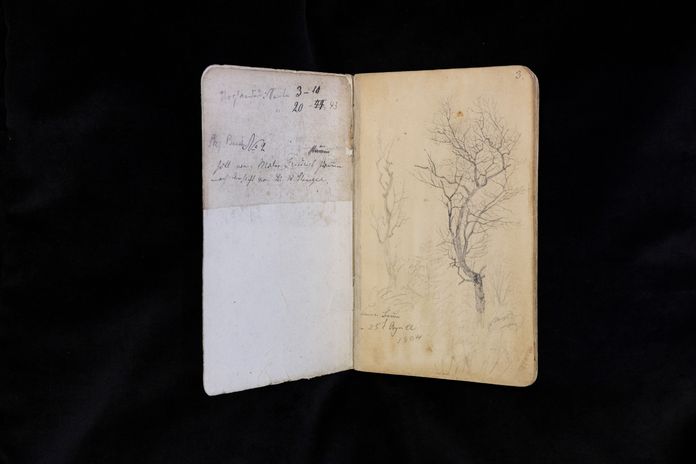

Dazu erproben wir derzeit sensible Irritationen inmitten der historischen Räume. Gemeinsam mit dem Gestalter Andreas Wolter haben wir spezielle Interventionsmöbel entwickelt, die unmittelbar vor Ort brisante Fragen zu ausgewählten Möbeln stellen.

Warum waren Schillers Möbel im 2. Weltkrieg im Konzentrationslager Buchenwald? Warum gibt es im Urbino-Zimmer keine Möbel von Goethe? Der Mappenschrank – ein Original der Gartenhaus-Einrichtung? Diese Fragen sind auf weißen Sockeln zu lesen, auf die die Besucher*innen beim Betreten der Räume zulaufen. Auf dem Sockel neben der Frage steht jeweils das hölzerne Interventionsmöbel, welches sich optisch in den Raum einfügt. Es bietet ein mitnehmbares Poster an, auf dessen Vorderseite ein Foto des Raumes zu sehen ist. Das Möbel bzw. die Möbelgruppe, auf die aufmerksam gemacht wird, ist weiß ausgespart. Was diese „Fehlstelle“ zu bedeuten hat, erfahren die Besucher*innen auf der Rückseite. Ein Text gibt dort Auskunft über die Objektgeschichte.

Die Intervention in Schillers Arbeitszimmer präsentiert zusätzlich einen im Konzentrationslager Buchenwald nachgebauten Stuhl. Im 2. Weltkrieg wurde das Arbeitszimmer mit Nachbauten ausgestattet, während die Originale im sicheren Depot untergebracht waren. Ob bis vor kurzem sogar noch einer der in der Schreinerei des KZ nachgebauten Stühle unbemerkt im Arbeitszimmer stand, überprüft die Stiftung aktuell.

Wie reagieren die Besucher*innen auf die Interventionen?

Nehmen die Besucher*innen die Interventionen wahr? Stoßen die Objektgeschichten überhaupt auf Interesse? Das haben wir in teilnehmender Beobachtung stichprobenartig untersucht.

Im beobachteten Zeitraum blieben über zwei Drittel der Besucher*innen vor der Intervention stehen, davon nahmen sich jedoch nicht alle das Poster. Wir vermuteten, dass das Angebot zur Poster-Mitnahme nicht klar war – und besserten nach. Nachdem wir direkt am Interventionsmöbel einen Hinweis zum Mitnehmen angebracht hatten, beobachteten wir: Die Besucher*innen, die vor der Intervention stehen blieben, nahmen sich in der Regel auch das Poster. Ein Drittel davon las sich den Text durch, der Rest überflog ihn.

Eine Motivation für die Stiftung, zukünftig weitere Interventionsformate für die historischen Häuser zu entwickeln, liefert nicht zuletzt die Beobachtung: Bei mindestens einem Drittel der Besucher*innen sorgten die Objektgeschichten für Gesprächsstoff mit den Begleitpersonen. So können die Dichterzimmer nicht nur „Pilgerorte“ für Goethe- und Schiller-Fans sein, sondern zugleich Räume für gemeinsame Reflexion schaffen.

Neuen Kommentar schreiben