Eine Schreibvorrichtung für Erblindete aus dem Jahr 1823

von , /1823 zog eine von „Wien angekommene Schreibmaschiene für Erblindete“ die Aufmerksamkeit Goethes und seines Umfeldes auf sich. Nun wurde sie wiederentdeckt und mit ihr zwei bislang unbekannte Briefe an Goethe.

Am 13. März 1823 heißt es in Goethes Tagebuch: „Nähere Betrachtung der von Wien angekommene[n] Schreibmaschiene für Erblindete“ und „Die Maschiene-Briefschreibens für Blinde nach Tische studirt und eingesehen“.

Aufgabe der Historisch-kritischen Edition von Goethes Tagebüchern, die im Goethe- und Schiller-Archiv erarbeitet wird, ist es, diese Notiz zu dechiffrieren, denn bislang war unklar, worauf sie sich bezieht. Dabei müssen folgende Fragen beantwortet werden: Worum handelt es sich bei diesem Objekt? Wer war der oder die Absender*in? Befindet es sich in den musealen Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar?

Die Suche nach der „Schreibmaschiene für Erblindete“

Die musealen Sammlungen aus dem früheren Besitz der großherzoglichen Familie umfassen eine breite Vielfalt, die uns heute Einblick in die höfische Lebenswelt des Weimarer Herzogtums erlauben. Eine außergewöhnliche und bisher nur in Teilen erschlossene Sammlung stellt das sogenannte herzogliche Kunstkabinett dar, dem knapp 450 Objekte ganz unterschiedlicher Natur angehören – eine faszinierende Sammlung von kuriosen, künstlerisch hochwertigen und ausgefallenen Gegenständen. Ihre Geschichte und Herkunft sind zum Teil bis heute verborgen und werden kontinuierlich erforscht. Mitunter sind Geduld und detektivisches Gespür notwendig, um die Entstehungsgeschichte eines Objekts und dessen Funktion zu verstehen, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Doch glücklicherweise lassen sich in den Handschriften des Goethe- und Schiller-Archivs oft Hinweise auf die Geschichte hinter einem Gegenstand finden, die bei anschließender Recherche zu überraschenden Ergebnissen führen. So auch in diesem Fall:

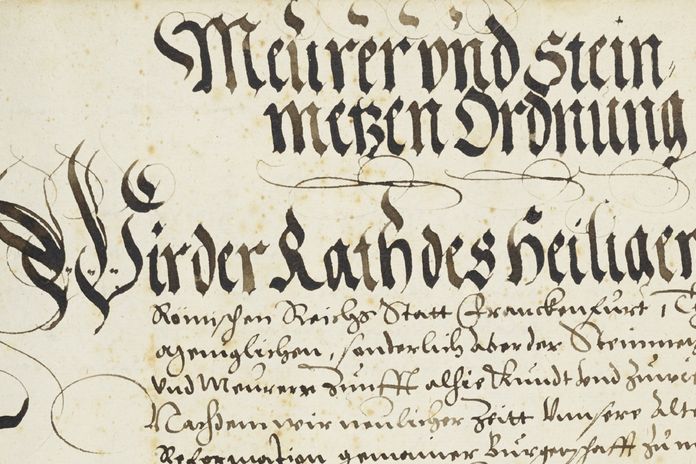

Im Inventar des herzoglichen Kunstkabinetts von 1853 findet sich in der Rubrik „Varia“ unter der Nummer 54 der Eintrag „Vorrichtung zum Schreiben für Blindgewordene. Mit gedruckter Beschreibung und mehreren schriftlichen Notizen von dem Erfinder, dem Oesterreichischen Obersten Carl von Becker. Zusammen in einem Kästchen von Nußbaumholz.“

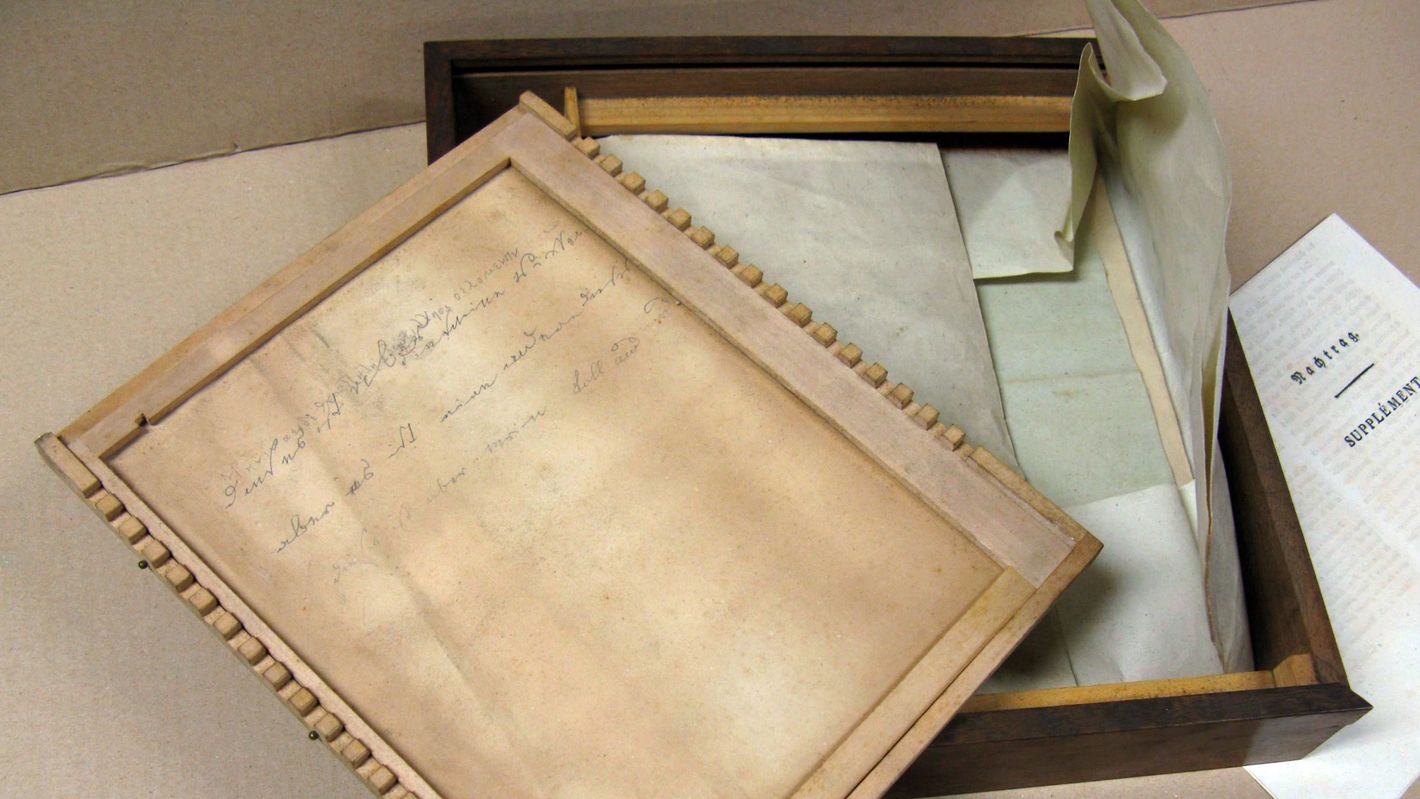

Der unscheinbare Kasten mit Schiebedeckel wurde im Zuge der Inventarisierung in den 1950er Jahren mit einer Inventarnummer versehen und katalogisiert. Während des Umzugs der Depotsammlungen aus den Räumen im Ostflügel des Residenzschlosses in das Zentrale Museumsdepot im Jahr 2013 wurden das Äußere des Kästchens gereinigt und der Inhalt fotografisch dokumentiert: ein Rahmen aus Holz mit Leisten unterschiedlicher Größe sowie ein Päckchen aus Pergament mit Schriftstücken (Digitale Sammlungen Museen). Um was es sich handelt, war zum damaligen Zeitpunkt unklar.

„Zwei an Goethe gerichtete Briefe waren der Forschung bislang unbekannt — unbeachtet hatten sie 200 Jahre im Kasten der Schreibtafel gelegen.“

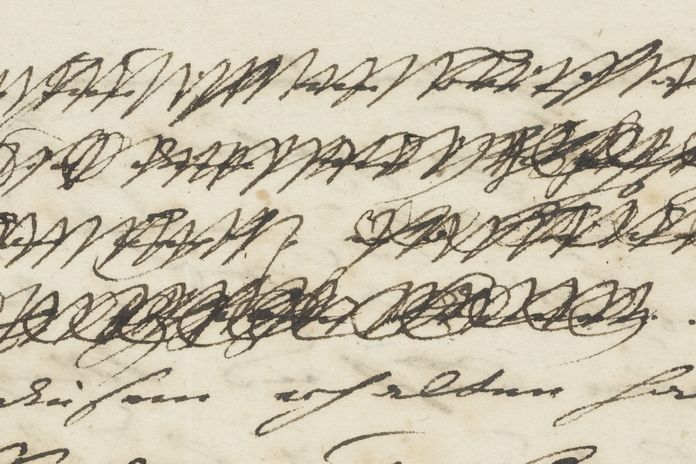

Die Suche nach einer Schreibvorrichtung für Erblindete in den musealen Sammlungen brachte zunächst kein Resultat. Erst im Zuge einer Bestandsüberprüfung des Kunstkabinetts im Jahr 2019, in der das Kästchen samt Inhalt erneut im Fokus stand, wurde offenbar, dass es sich um das gesuchte Objekt handeln könnte. Die Begutachtung des Holzkästchens und der darin angelegten Schreibproben ergab, dass sich darunter auch zwei an Goethe gerichtete Briefe des Erfinders befinden. Der erste, datiert auf den 31. Januar 1823, von Schreiberhand, der zweite, vom 9. Februar 1823, eigenhändig vom Erfinder mit der Schreibtafel geschrieben. Beide waren der Forschung bislang unbekannt — unbeachtet hatten sie 200 Jahre im Kasten der Schreibtafel gelegen.

Nun konnten sie in Band 10 der Gesamtausgabe der Briefe an Goethe aufgenommen werden. Hierzu wurden die Briefe vollständig transkribiert, der Briefschreiber konnte ermittelt werden (biographische Informationen sind über die Forschungsdatenbank so:fie allgemein verfügbar).

Der Erfinder Carl von Becké

Die Recherchen in diesem Fall ergaben, dass es sich bei dem Erfinder der Schreibtafel um Johann Carl Xaver von Becké (1766-1834) handelte. Geboren und aufgewachsen in Baden-Württemberg, besuchte er 1780 zeitgleich mit Friedrich Schiller die Hohe Karlsschule in Stuttgart. Nach einer Militärkarriere in Württemberg trat er 1806 in österreichische Dienste, wo er acht Jahre später den Rang eines Oberst bekleidete. 1820 erblindet, wurde von Becké mit 54 Jahren pensioniert und schied aus dem Militärdienst aus. Bis zu seinem Tod 1834 lebte er vornehmlich in Wien, später in Pest (seit 1873 zu Budapest gehörig). Warum von Becké sein Augenlicht verlor, ist unbekannt.

„Blindheit bedeutete vor 200 Jahren den fast vollständigen Verlust der Selbstständigkeit, doch Carl von Becké machte aus der Not eine Tugend. Die von ihm entwickelte Schreibtafel bot durch die einfache Benutzung konkrete Hilfe beim Schreiben.“

Blindheit bedeutete vor 200 Jahren den fast vollständigen Verlust der Selbstständigkeit, ein gesellschaftliches Bewusstsein zur Inklusion und Teilhabe gab es nicht. Betroffene waren auf sich selbst gestellt, doch Carl von Becké machte aus der Not eine Tugend. Die von ihm entwickelte Schreibtafel bot durch die einfache Benutzung konkrete Hilfe beim Schreiben von Briefen und Rechnungen. Dabei wird die Tafel über ein Blatt Papier gelegt und an den Seitenrändern ausgerichtet. Über Holzleisten, die in entsprechende Einkerbungen an den Seitenrändern gelegt werden, wird der Zeilenabstand definiert. Gleichzeitig dient die eingelegte Holzleiste als Führungsschiene für die Schreibhand. Somit konnten Personen, die vor ihrer Erblindung das Schreiben gelernt und die Buchstaben vor ihrem inneren Auge hatten, weiterhin selbst Briefe schreiben. Die Antworten lesen konnten die Briefschreiber allerdings nicht.

Bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert hatte es erste Ansätze einer Blindenschrift gegeben. Die erste Reliefschrift (tastbare, erhabene Buchstaben) war 1784 von Valentin Haüy, dem Bruder des bekannten Mineralogen René-Just Haüy, entwickelt worden. Die noch heute bekannte und benutzte Brailleschrift erfand 1825 ein Schüler der von Haüy geleiteten Blindenschule in Paris – der mit fünf Jahren erblindete Louis Braille, der diese Einrichtung seit 1819 besuchte.

Es ist durchaus denkbar, dass Carl von Becké mit der Pariser Blindenschule in Kontakt stand. Dass die Erklärung zu seiner Schreibtafel zweisprachig (Deutsch und Französisch) gedruckt wurde, lässt darauf schließen, dass die Tafel auch in Frankreich verkauft werden sollte.

Die Hoffnung auf den Verkauf der Tafel dürfte auch der Grund für die Sendung nach Weimar gewesen sein. Am 19. März 1823 ließ Goethe die Vorrichtung Großherzog Carl August zukommen, der sie in sein Kunstkabinett aufnahm. Goethe erhielt als bekannter Dichter und Vertrauter des Großherzogs zahlreiche Bittschreiben von ihm unbekannten Personen. Fast 60 Prozent der Briefe, die Goethe erhielt, waren Schreiben von Personen, die sich aus eigenem Antrieb an ihn wandten – in der Regel mit einem Anliegen und der Hoffnung auf Unterstützung. 55 Prozent der eingegangenen Briefe blieben unbeantwortet. Auch von Becké erhielt keine Antwort aus Weimar.

Ausgelöst durch von Beckés Zusendung beschäftigte man sich in Goethes Umfeld offenbar weiter mit derartigen Erfindungen. Der sachsen-weimarische Kanzler Friedrich von Müller notierte zu einem Besuch bei Goethe am 28. März 1823 in sein Tagebuch: „Neuerfundne ZeichenMaschine für des Zeichnens unkundige. SchreibMaschine für Blinde“

Dabei dürfte es sich um zwei weitere Vorrichtungen gehandelt haben — die „ZeichenMaschine für des Zeichnens unkundige“ konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Die „SchreibMaschine für Blinde“ könnte die ebenfalls in Wien von Carl Ludwig Müller entwickelte Vorrichtung gewesen sein, „womit ein Blinder, und Jedermann ohne Licht, in einer beliebigen Sprache und Schriftart schreiben kann“. Dazu hatte Müller ein spezielles „Farb-Schreibmateriale“ entwickelt, das einen erhabenen Schriftzug erzeugte, der auch für Blinde lesbar war. Zu der Konstruktion gehörten des Weiteren spezielle Schreib-Instrumente „für Blinde und Sehende, welche [...] man weder in die obige Materie, noch in Tinte einzutauchen braucht, und aus welchen, vermöge ihrer Konstruktion, ohne Nebenhülfe, von selbst, die zum Schreiben oder Zeichnen nöthige Flüssigkeit von der Füllung in die Feder strömt, so wie man sie auch wieder nach Belieben sperren kann“ – die Vorläufer des Füllfederhalters.

Neuen Kommentar schreiben