„Es wird mir furchtbar schwer, die geliebte Stadt zu verlassen“

von , /Die Klassik Stiftung Weimar hat in ihren Beständen Bücher aus dem vormaligen Eigentum des Goethe-Forschers Julius Wahle identifiziert. Gemeinsam mit seinen Erben wurde nun eine einvernehmliche Lösung gefunden.

Warum schenken NS-Verfolgte? Vor dem Hintergrund der Recherchen zu verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern stellt sich diese Frage zwangsläufig. Häufig wird davon ausgegangen, dass diese Entziehungen unter direktem Druck, also infolge von Beschlagnahmen oder Notverkäufen vonstattengingen. Immer wieder tauchen jedoch Fälle auf, in denen Verfolgte anscheinend aus freien Stücken ihre Besitztümer verschenkten. Die Provenienzforschung stellt dabei zunächst folgende Fragen: Wem gehörten die erworbenen Gegenstände zuvor, und unter welchen Umständen gelangten sie in die untersuchte Sammlung?

Der vorliegende Fall zeigt, dass erste Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Fragen manchmal schnell ermittelt sind: Bei der systematischen Überprüfung der Zugänge der Thüringischen Landesbibliothek, der größten Vorgängereinrichtung der heutigen Herzogin Anna Amalia Bibliothek, fiel eine Bücherschenkung auf. Dabei handelte es sich um 17 Bände, die ein gewisser „Prof. Jul. Wahle“ im September 1936 der Landesbibliothek geschenkt hatte.

Von diesen 17 Büchern können heute im Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek noch 13 Bände identifiziert werden. In einem der Bände findet sich der Adressvermerk „Herrn Dr. Wahle, Amalienstr. 3“. Eine eindeutige Identifizierung des Donators gelingt mithilfe des Weimarer Adressbuchs: Zwischen 1902 und 1908 ist unter der Anschrift Amalienstraße 3 ein Bewohner namens Prof. Dr. Julius Wahle, Archivar am Goethe- und Schiller-Archiv, vermerkt.

Ein Leben für Weimar

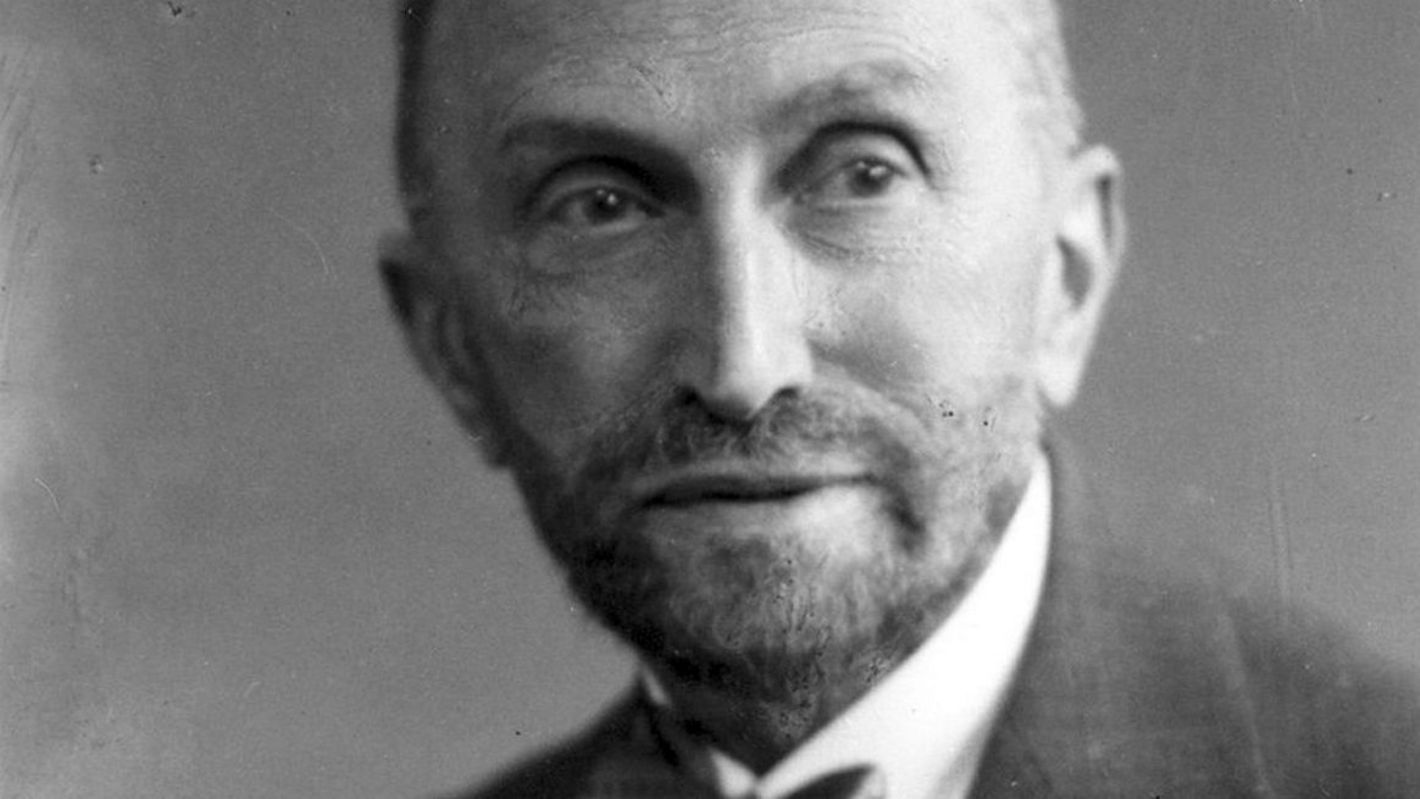

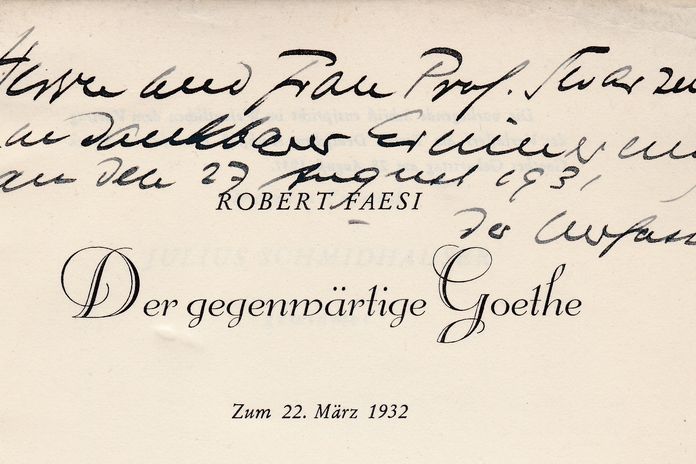

Der Name Julius Wahle ist in Weimar nicht unbekannt, jedoch ist er im Laufe der Zeit stark in Vergessenheit geraten. Wahle wurde 1861 in Wien als Sohn eines Kaufmanns geboren und war jüdischer Herkunft. Er studierte Germanistik und hörte unter anderem Vorlesungen bei Erich Schmidt, der später zum ersten Direktor des 1885 begründeten Goethe-Archivs (ab 1889 Goethe- und Schiller-Archiv) berufen werden sollte. Durch die Vermittlung seines Mentors Schmidt erhielt Julius Wahle 1886 eine Anstellung im Haus und war hier bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1928 als Archivar und Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Er widmete dem Goethe- und Schiller-Archiv sein ganzes Berufsleben: Unter anderem betreute Wahle als Generalkorrektor von 1887 bis 1919 die sogenannte Sophien-Ausgabe, die Weimarer Edition der Werke Goethes. Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach verlieh dem Forscher 1908 den Professorentitel. Ab 1920 war Wahle als dienstältester Mitarbeiter kommissarisch – jedoch nicht als offiziell bestellter Direktor – mit der Leitung des Archivs betraut.

Julius Wahle war zudem Gründungsmitglied der Goethe-Gesellschaft und gehörte zwischen 1920 und 1932 ihrem Vorstand an. Als einem der ersten Mitglieder der 1885 gegründeten Vereinigung wurde Wahle 1910 die Goldene Goethe-Medaille verliehen; 1931 folgte die Ernennung zum Ehrenmitglied. Daneben war der Literaturwissenschaftler engagiertes Mitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft sowie der Weimarer Ortsgruppe des Allgemeinen Richard-Wagner-Vereins. Diese war 1891 vom Weimarer Kapellmeister Richard Strauß, mit dem Wahle über lange Jahre freundschaftlich verbunden war, mitinitiiert worden. Anhand dieser Aktivitäten wird deutlich, wie tief Julius Wahle in den gesellschaftlichen und kulturellen Eliten Weimars verankert war.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Ab Anfang der 1930er Jahre wurde es jedoch zunehmend ruhiger um den einst geachteten Gelehrten, der sich seit 1928 im Ruhestand befand. Selbst langjährige Weggefährten wie Hans Wahl, einstiger enger Kollege und nun neuer Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs, wandten sich von ihm ab. Im September 1936 verließ Julius Wahle, mittlerweile gesundheitlich angeschlagen und gesellschaftlich immer stärker isoliert, nach über 40 Jahren seinen Wirkungsort Weimar und zog zu seiner Nichte nach Dresden. Wenige Tage vor seinem Weggang schenkte er die eingangs erwähnten 17 Bücher der Thüringischen Landesbibliothek.

Die zentrale Frage für die Provenienzforschung lautet nun: Aus welchem Grund übereignete Julius Wahle seine Bücher der Bibliothek? Ganz sicher ist die Schenkung im Zusammenhang mit seinem Umzug nach Dresden zu sehen. Genauer untersucht werden müssen daher die Umstände, die Wahle zum Verlassen Weimars bewegten. In einem Schreiben an den Leipziger Verleger Anton Kippenberg, den späteren Präsidenten der Goethe-Gesellschaft, deutete Wahle im September 1936 an: „Es wird mir furchtbar schwer, die geliebte Stadt zu verlassen. Aber Weimar selbst erleichtert mir den Weggang, es ist eben nicht mehr unser Weimar. Dazu kommen aber noch andere zwingende Gründe.“ Es ist stark anzunehmen, dass Wahle dabei unter anderem auf seinen schlechten Gesundheitszustand anspielte, der wiederholt Kuraufenthalte erforderte. Wahle war unverheiratet geblieben; seine einzigen nächsten Verwandten waren seine Nichte Elsa Hirschel und deren Familie, die in Dresden lebten.

„Es wird mir furchtbar schwer, die geliebte Stadt zu verlassen. Aber Weimar selbst erleichtert mir den Weggang, es ist eben nicht mehr unser Weimar.“

In den vorangegangenen Jahren hatte sich jedoch auch das unmittelbare Lebensumfeld Julius Wahles verändert: In Thüringen hatten die Nationalsozialisten bereits 1929 entscheidende Wahlgewinne erzielen können und waren daraufhin erstmals in der Weimarer Republik an den Regierungsgeschäften beteiligt. Diese politischen Entwicklungen blieben auch Julius Wahle nicht verborgen. Er bewohnte seit 1912 eine Wohnung im zweiten Obergeschoss am Fürstenplatz 3 (heute Platz der Demokratie); ab 1929 residierte im ersten Stock desselben Hauses die Geschäftsstelle der NSDAP-Ortsgruppe Weimar. Nach 1934 bezog die Kreisleitung der Partei zwar ein anderes Quartier, doch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wahles Wohnhaus befanden sich nicht nur die Dienststellen des Thüringer Innenministeriums, sondern auch das Büro des Thüringer Reichsstatthalters Fritz Sauckel.

Bereits im März 1933 zog sich Julius Wahle aus dem Weimarer Ortsausschuss der Goethe-Gesellschaft zurück. Er erklärte, er wolle auf die Interessen der Gesellschaft Rücksicht nehmen und spielte damit zweifellos auf die Frage an, wie sich die Goethe-Gesellschaft unter den neuen Machthabern gegenüber ihren jüdischen Mitgliedern verhalten würde. Während andere Vereinigungen sich einen ‚Arierparagrafen‘ gegeben und ihre jüdischen Mitglieder unmittelbar nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten ausgeschlossen hatten, wahrte der Vorstand der Goethe-Gesellschaft zunächst Zurückhaltung in dieser Frage. Die Vereinigung musste sich in der Folgezeit jedoch eindeutig positionieren und legte im Dezember 1938 allen Mitgliedern jüdischer Herkunft den Austritt nahe. Julius Wahle, das Gründungs- und Ehrenmitglied der Goethe-Gesellschaft, hatte jedoch bereits im Vorfeld eine Entscheidung getroffen: Um einer Austrittsaufforderung und dem damit verbundenen Ausschluss zuvorzukommen, hatte er seinen Austritt schon Ende November 1938 erklärt.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Wahle in Dresden bei der Familie seiner Nichte Elsa Hirschel. Er starb dort im November 1940 eines natürlichen Todes. Elsa Hirschel, ihr Mann und ihre beiden Söhne wurden 1944 im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

Komplexe Erbensuche

Die Klassik Stiftung Weimar bewertet die Übernahme der 17 Bücher nach den Grundsätzen der Washingtoner Konferenz (Washington Principles) als eine verfolgungsbedingte Schenkung. Sie sieht die Übersiedlung Julius Wahles nach Dresden als Resultat der seit Beginn der 1930er Jahre stark veränderten Lebensbedingungen und der zunehmenden gesellschaftlichen Isolation des Gelehrten in Weimar. Infolge dieser Einschätzung hat sich die Klassik Stiftung Weimar um eine gerechte und faire Lösung bemüht, die gemeinsam mit den Erben nach Julius Wahle gefunden werden und zugleich das Leben und Wirken des Gelehrten in Weimar würdigen sollte. Doch die Suche nach noch lebenden Erben nach Julius Wahle gestaltete sich außerordentlich mühsam. Die nächsten Verwandten, die meisten Familienmitglieder und die Nachkommen seiner Geschwister haben den Holocaust nicht überlebt. Überraschend wurde zunächst die Spur einer weiteren Nichte namens Gertrude Glauber gefunden, die sich durch Emigration in die USA vor dem Holocaust retten konnte. Sie verstarb dort in den 1970er Jahren, jedoch ohne Nachkommen und ohne ein Testament zu hinterlassen. Mit Hilfe der Commission for Looted Art in Europe konnten nach längerer Suche entfernte Verwandte in Prag und Italien ausfindig gemacht werden. Mit deren Hilfe wurde der umfangreiche Stammbaum der letzten überlebenden Nichte rekonstruiert und schließlich festgestellt, welche heute noch lebenden, nächsten Verwandten erbberechtigt sind.

Im Frühjahr 2022 restituierte die Klassik Stiftung Weimar die in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek noch vorhandenen 13 Bücher an die Erben nach Julius Wahle. Gemeinsam mit ihnen wurde eine gütliche Einigung getroffen, infolge derer die Erben zwei Bände entgegennahmen und die restlichen Bände der Stiftung schenkungsweise überließen. Sie sollen in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek verbleiben und befinden sich nun rechtmäßig in deren Beständen. Zusätzlich übernimmt die Klassik Stiftung Weimar eine Stolperstein-Patenschaft in Dresden für Julius Wahle sowie seine vier in Auschwitz ermordeten Familienmitglieder. Am 23. September 2022 wurden die Stolpersteine verlegt.

Neuen Kommentar schreiben