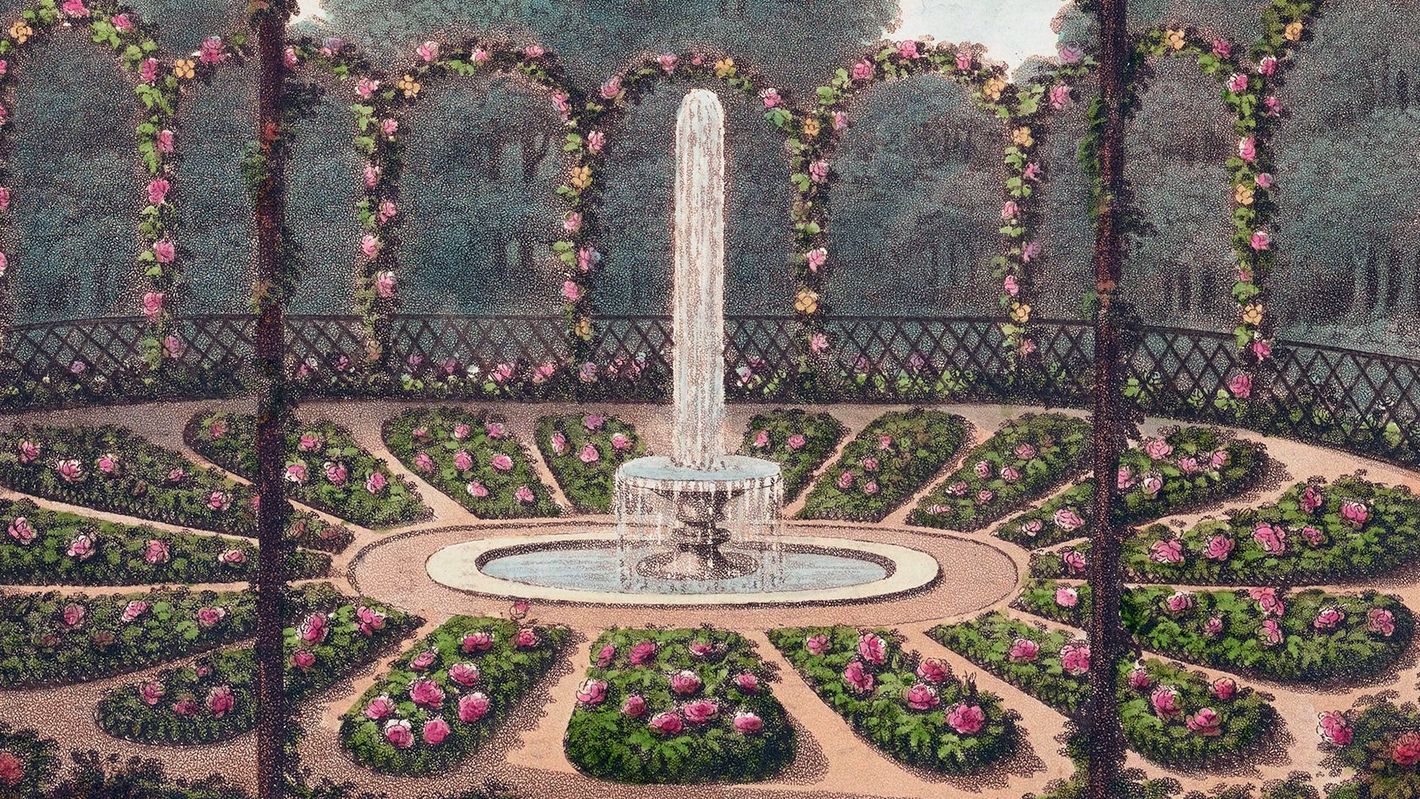

Das Rosenberceau im Weimarer Schlosspark Belvedere ist ein wichtiges Zeugnis der Englischen Gartenkunst. Wie hat es seinen Weg nach Weimar gefunden? In die aktuelle Sanierung fließen neue Erkenntnisse der Anlagenforschung ein.

Blättert man durch bekannte Lifestyle Magazine, so kann einem die verstärkte Hinwendung zum Leben im Garten nicht verborgen bleiben. Über beeindruckende Sofalandschaften oder Outdoor-Küchen, verbunden mit gärtnerischen Elementen, soll den Leser*innen ein neues Wohngefühl im Freien vermittelt werden. Doch der Anspruch an einen Garten als erweitertes Wohnzimmer ist keineswegs neu. Der Trend knüpft an Entwicklungslinien des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts an, die unter anderem in den sogenannten Pleasureground mündeten. Auch in den Weimarer Parks und Gärten finden sich Zeugnisse aus dieser Zeit.

Englische Gartenkunst: Humphry Repton und der Pleasureground

Unter anderem durch den Einfluss von Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau interessierten sich die Menschen im ausgehenden 18. Jahrhundert vermehrt für Natur. Der Rückzug in den Garten war auch für den Weimarer Hof programmatisch, wenn auch nach dem verheerenden Schlossbrand von 1774 den damaligen Umständen geschuldet. Da das Schloss zunächst eine Ruine, dann jahrelange eine Baustelle war, suchte sich der Hof Plätze im Garten aus, um den Aufenthalt im Freien zu genießen. Den Stilmerkmalen des Englischen Gartens folgend wurden um 1800 die Außenbereiche dabei zunehmend gartenkünstlerisch gestaltet.

Der Pleasureground wurde hier zu einem wichtigen Bestandteil der Park- und Gartenanlagen. Er bezeichnet meist einen schlossnahen Bereich, der in seiner Ausstattung üppiger und aufwändiger gestaltet wurde als andere Teile des Parks. Hier wurden verstärkt Pflanzen und Parkarchitekturen, aber auch Sitzplätze, Springbrunnen und Zierelemente verwendet. Der Pleasureground stellte eine Erweiterung der Schlossräume im Freien dar.

Eine wichtige Figur für die Gestaltung von Pleasuregrounds war der englische Gartenkünstler Humphry Repton (1752-1818). Viele seiner gestalterischen Vorgaben finden sich in seinen Red Books und den gartentheoretischen Werken. Die Red Books hatte Repton eigens für die Besitzer einer Parkanlage anfertigen lassen und dienten dem Zweck, ihn als Planer zu empfehlen. Sie enthielten umklappbare Bilder, die auf ihrer Vorderseite eine Darstellung der Parkanlage in ihrem gegenwärtigen Zustand zeigten. Die Rückseiten hingegen offenbarten jeweils einen Entwurf Reptons mit seiner Vision für den umgestalteten Park.

Die Sanierung des Rosenberceaus in Belvedere

Ausgangspunkt des sich gerade in der Sanierung befindlichen Rosenberceaus in Belvedere sind einerseits die Rekonstruktionen der 1980er und 1990er Jahre, hinzu kommen neuere Erkenntnisse der Anlagenforschung. Zurzeit befinden sich die dringend erforderlichen Tischlerarbeiten zur Wiederherstellung der charakteristischen Bögen in der Ausführungsplanung. Im Herbst 2023 soll das Rosenberceau komplett wiederhergestellt sein.

Die ursprüngliche Gestaltung aus den Jahren 1821 und 1823 geht auf einen Entwurf Humphry Reptons für das Rosary in Ashridge zurück. Dieser ist in den Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening (1816) veröffentlicht. Das Buch befindet sich bis heute im Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Da es aber erst nach 1836 durch Maria Pawlowna nach Weimar kam, muss die Vorlage für Belvedere einen anderen uns bisher unbekannten Weg genommen haben.

Pückler, Repton und das Rosary

Hermann Fürst von Pückler-Muskau, einer der bekanntesten deutschen Gartenkünstler, der auch Carl August und die nachfolgenden Großherzöge in Gartenfragen beriet, beruft sich in seinen 1834 herausgegebenen Andeutungen über Landschaftsgärtnerei ebenfalls auf Repton. Pückler übernimmt hier die Idee des Pleasureground und bezeichnet Repton an anderer Stelle als „ausgezeichneten Gartenkünstler“. Hier werden also wichtige Impulse des späten englischen Landschaftsgartens, etwa die Nutzung von Schmuckelementen, über den Einfluss Pücklers nach Deutschland transportiert. Eine weitere Adaption des Rosary finden wir sowohl in Pücklers Andeutungen über Landschaftsgärtnerei als auch in dem von ihm gestalteten Schlosspark in Babelsberg.

Abweichend zu den Beispielen bei Repton und Pückler befindet sich das Rosenberceau in Belvedere jedoch nicht in direkter Nähe zum Schloss, sondern im Hangbereich des Possenbachtals. In Belvedere stellen zudem die ausgeschmückten platzartigen Erweiterungen ein wichtiges Gestaltungsmotiv für den Park dar.

Weitere Beispiele Englischer Gartenkunst in Weimar

In der unmittelbaren Umgebung zum Römischen Haus im Park an der Ilm gibt es noch ein weiteres Beispiel für eine pleasuregroundartige Gestaltung. Hier sind einjährige Frühjahrs- und Sommerblumen zusammen mit Stauden und exotischen Ziergehölzen als sogenannte Clumps vereinigt und im direkten Umfeld des Sommerhauses von Carl August gepflanzt. Bei der Pflanzenauswahl orientierte man sich bei der Gartenkünstlerin Isabella Czartoryska (1746-1835), die im 18. und 19. Jahrhundert wirkte. Im weiteren Park reduziert sich die Pflanzenvielfalt auf einheimische Gehölze und blühende Wiesen. Diese Abstufung wird auch als Zonierung bezeichnet.

Neben individuellen Portfolios oder Büchern von Gartenkünstlern beeinflussten zudem – ähnlich wie heute auch – Magazine aus der damaligen Zeit die Gartengestaltung. Das Journal des Luxus und der Moden, das vor rund 200 Jahren von Friedrich Justin Bertuch im Weimarer Landes-Industrie-Comptoir herausgegeben wurde, stellte zusammen mit anderen Titeln viele Gartenentwürfe vor, die über diesen Weg in die Weimarer Anlagen gelangten. Das 1815 im Schlosspark Belvedere aufgestellte, mit einer Flora bekrönte Blumengestell finden wir bereits 1806 in einem von Friedrich Gotthelf Baumgärtner herausgegebenen Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern.

Während der Gartenkünstler Repton noch ausschließlich den Hochadel als Auftraggeber im Auge hatte, wendeten sich die Magazine des frühen 19. Jahrhunderts mit Gestaltungsmustern wie dem Floragestell bereits an ein breiteres Publikum – ein Phänomen, das sich bis heute beobachten lässt, wenn man die vielen Gartenmagazine aber auch Prospekte in Baumärkten mit ihren Tipps zur Verschönerung des eigenen Gartens bedenkt.

Neuen Kommentar schreiben