Platinschwarz und Blaukohltinktur

von /Die Freundschaft von Goethe und Carl August hielt über 50 Jahre. Obwohl sie unterschiedlich Interessen hatten, verband sie die gemeinsame Leidenschaft für Naturwissenschaften. Das belegen zuletzt zwei widerentdeckte Briefe vom 27. Dezember 1822, in denen es um chemischen Experimenten, geologische Entdeckungen und Paläobotanik geht. *

Was hielt die Freundschaft zwischen Goethe und Herzog Carl August über 50 Jahre trotz einschneidender politischer und sozialer Veränderungen zusammen? Freundschaften definieren sich oft durch gemeinsame Passionen und Projekte. Goethe beschreibt das Verhältnis zu Carl August allerdings einmal scherzhaft als das zweier „antipodischer Existenzen“. Die Begeisterung Carl Augusts für große Hunde, Jagden und Pfeifenrauchen stieß ihn ab. Carl August hatte wiederum wenig Verständnis für Goethes Verehrung Napoleons. Doch bei Themen aus den Naturwissenschaften fanden sie in ihren späteren Jahren vermehrt zusammen. Im Jahr 1822 treffen sich beide regelmäßig an zwei Tagen der Woche für naturwissenschaftliche Themen. Sie sind dazu bestimmt, erinnert sich Goethe in den „Tag- und Jahresheften“, „unsern gnädigsten Herrschaften bei mir einiges Bedeutende vorzulegen und darüber die nötigen Aufklärungen zu geben“. Der Herzog versuche die Wissenschaften, so Goethe kurz darauf, „in seinem Kreise zu beleben und ihren Einfluß auf’s Praktische immerfort in Thätigkeit zu erhalten“.

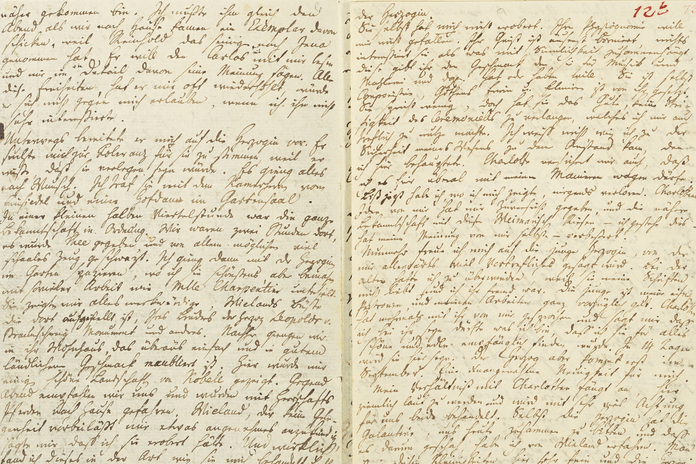

Zwei Briefe vom 27. Dezember 1822 – auf zwei Seiten ein und desselben Papierbogens geschrieben – zeigen nun neue Facetten ihres gemeinsamen Interesses an chemischen Experimenten und geologischen Entdeckungen. Die bislang nur wenigen lettischen Fachleuten bekannten Briefe liegen im Literatur- und Musikmuseum in Riga. Im ersten Brief meldet Goethe Carl August die Ankunft des jungen Jenaer Chemieprofessors Johann Wolfgang Döbereiner in Weimar. Der Herzog reagiert noch am selben Tag und berichtet Goethe von seiner jüngsten naturwissenschaftlichen Lektüre.

„Galvani-magneti-elitriciren“ bei Goethe

Goethes und Carl Augusts Interesse an chemischen und physikalischen Prozessen wird entscheidend durch den Chemiker Döbereiner angeregt. Man trifft sich, „um zu galvani-magneti-electrisiren“, wie es der Weimarer Großherzog nennt. Kurz nach Weihnachten 1822 geht die Initiative zum gemeinsamen Experimentieren von Goethe aus.

Döbereiner habe „einen compendiosen Apparat“ aufgestellt, „womit mancherley anmuthige Versuche vorzulegen sind“. Goethe fragt den Herzog, ob ihm der kommende Tag für eine Präsentation der Experimente recht sei. Die Antwort kommt postwendend, flüchtig vermerkt auf der Rückseite des Briefes: „Ich muß mir diese, wahrscheinl. sehr intereßante darstellung auf […] übermorgen um Eilf Uhr erbitten.“ Tags zuvor habe er „Ehehaften“ – ein Begriff, der zeitgenössisch einen rechtsgültigen Entschuldigungsgrund meint. Nachweisen lässt sich nur, dass der Großherzog an diesem Tag auf die Jagd und abends mit dem Hof ins Theater geht. Doch am 29. Dezember 1822 findet er sich schon ab Mittag in Goethes Haus ein.

Carl August, Goethe und Döbereiner verbringen den ganzen Tag mit Experimenten und „Betrachtungen“. Abends kommt noch Goethes Freund, der Architekt Clemens Wenzeslaus Coudray, hinzu. Auch der Badeinspektor und Organist Heinrich Friedrich Schütz aus dem nahen Berka ist von der Partie; der „Sumpfkönig“, wie Goethe ihn nannte, sorgt für die musikalische Unterhaltung am Flügel „bis in die Nacht“.

Döbereiners didaktischer Zeigefinger

Was aber sind das für Effekte, deren „galvanisch magnetische wechselseitige Einwirkungen“ die Herren in geselliger Runde beobachten? Eines der intensiv diskutierten Themen war der Einfluss des elektrischen Stroms auf die Magnetnadel. Der dänische Physiker Hans Christian Ørstedt hatte sie während seines Besuchs bei Goethe kurz vor Weihnachten angeregt.

Nach Weihnachten zeigt Döbereiner nun stöchiometrische Versuche, Kristallisationen von Salzen und Farbexperimente mit einer Blaukohltinktur. Im Zentrum seiner Präsentation stehen seine kürzlich vorgenommenen Versuche mit Platin. Die Erbprinzessin Maria Pawlowna hatte dem jungen Forscher das damals kaum bekannte Edelmetall über ihre russischen Kontakte aus dem Ural beschafft. In seinen Versuchen präsentiert Döbereiner, wie mit Platinsuboxyd, damals Platinschwarz genannt, Alkohol in Essigsäure oxidiert.

Die Experimente mit Platin führen kurz darauf zu einer Entdeckung, die man heute als Platin-Katalyse bezeichnet: Unter dem Einfluss von Platinschwamm kommt es in einem Gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff zu einer Knallgasreaktion. Damit war Döbereiners legendäres Feuerzeug erfunden, das ohne Feuerstein gezündet wird. Bald ist die Erfindung in aller Munde. Sie macht den Jenaer Professor mit einem Schlag zu einem der führenden Chemiker seiner Zeit. Noch 1821 hatte der Chemiepapst Jacob Berzelius gemeint, Döbereiner sei „le plus mauvais chimiste qui existe dans ce moment“ – der schlechteste Chemiker, den es derzeit gibt. Kurz darauf muss sich Berzelius korrigieren. Er bescheinigt Döbereiner die „brillanteste Entdeckung“ des Jahres 1823 – eine Entdeckung, die nicht zuletzt durch das brennende Interesse der Weimarer „Wissenschaftsmanager“ an chemischen Experimenten gefördert wurde.

Versteinerte Riesenschachtelhalme in Frankreich

Zur gleichen Zeit beschäftigt Carl August noch ein weiteres Thema. Wie er Goethe in der Antwort über seine Teilnahme an den Experimenten hinaus mitteilt, habe er gerade von einem versteinerten Wald inmitten einer Kohlemine bei Lyon gelesen. Die Baumstämme standen aufrecht zwischen verschiedenen Kiefer-, Erz- und Sandablagerungen und sahen wie riesige Schachtelhalme aus. Dieses Interesse an paläogeographischen Themen und der Beschäftigung mit dem Alter der Erde korrespondierte im 19. Jahrhundert auch mit der Suche nach dem Treibstoff der Industriellen Revolution.

Die Literatur über den Naturforscher Goethe ist mittlerweile unüberschaubar. Das Buch über Carl August und die Naturwissenschaften ist jedoch noch nicht geschrieben. Als Landesherr förderte er naturwissenschaftliche Entdeckungen in seinem Herzogtum. Und zu Recht bewunderte Goethe kurz nach Carl Augusts Tod gerade dessen „das ganze Reich der Natur“ umfassenden Geist, den auch die beiden Briefe aus dem Dezember 1822 bestätigen: „Physik, Astronomie, Geognosie, Meteorologie, Pflanzen- und Tier-Formen der Urwelt […] er hatte für Alles Sinn und für Alles Interesse.“

Neuen Kommentar schreiben