Der gesamte handschriftliche Nachlass Nietzsches im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar wurde digitalisiert, erschlossen und ist nun für die Forschung verfügbar.

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten internationalen Projektes Digitale Faksimile-Gesamtausgabe Nietzsches (DFGA) wurde der gesamte handschriftliche Nachlass Nietzsches, der sich seit 1950 im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar befindet, digitalisiert, erschlossen und für die Forschung zugänglich gemacht. In zwei Projektphasen zwischen 2015 bis 2018 und 2021 bis 2023 erfolgte die Digitalisierung aller Manuskripte Nietzsches im Besitz des Goethe- und Schiller-Archivs sowie die Onlinestellung über die Archivdatenbank . In Zusammenarbeit mit dem Institut des textes et manuscrits modernes am CNRS in Paris werden die Handschriften Nietzsches in Form einer digitalen Ausgabe auf der Forschungsplattform Nietzsche Source veröffentlicht.

Geschichte des Nietzsche-Nachlasses: Vom Nietzsche-Archiv bis zur Digitalen Faksimile-Gesamtausgabe

In den ersten Januartagen 1889 brach Friedrich Nietzsche in Turin zusammen. Von diesem Zusammenbruch erholt er sich nie mehr und verblieb, bis zu seinem Tode am 25. August 1900, in einem Zustand zunehmender geistiger Umnachtung. Am 19. Januar 1889 sendet Nietzsches Wirt in Turin, Davide Fino, eine 116 Kilogramm schwere Kiste mit Manuskripten und Büchern des Philosophen an Franz Overbeck nach Basel. Von dort gelangt die schwergewichtige Sendung weiter nach Naumburg und schließlich nach Weimar, wo ab 1896 das Weimarer Nietzsche-Archiv entsteht. Es ist Elisabeth Förster-Nietzsche zu verdanken, dass das Nietzsche-Archiv gegründet wurde und die meisten Dokumente zum Leben und Werk ihres Bruders zusammengeführt werden konnten. Aber unter den Händen der Schwester entfaltet sich auch eine Geschichte zahlreicher Verfälschungen: Manuskripte wurden teils manipuliert, zurückgehalten und zerstört. Während Nietzsche mehr und mehr dem Wahnsinn verfällt, wurden seine Papiere im Nietzsche-Archiv unter Verschluss gehalten. Außenstehenden Wissenschaftlern waren die begehrten Dokumente damit unzugänglich, so auch für Philologen, die sich um eine Herausgabe der gesammelten Werke bemühen wollten. Erst nach dem Tode Elisabeths im Jahre 1935 hatten die Herausgeber der Historisch-kritischen Gesamtausgabe Zugang zu allen Manuskripten, einschließlich zu sieben Kisten mit Dokumenten, die Elisabeth persönlich verwahrte. Zu diesem Zeitpunkt kam das ganze Ausmaß der Fälschungen ans Tageslicht. Durch den Krieg wurde die Arbeit an der Historisch-kritischen Ausgabe unterbrochen und schließlich nach der Niederlage Deutschlands eingestellt. Im April 1945 wurde Weimar zunächst von amerikanischen und einige Monate später von russischen Truppen besetzt. Die Sowjetische Militäradministration schloss das Nietzsche-Archiv kurzerhand, das nicht zu Unrecht als gefährliches Zentrum von Nazi-Propaganda betrachtet wurde.

Alle Materialien wurden in Kisten verpackt und versiegelt. Im Herbst 1950 erfolgte die Überstellung von 111 Kisten mit nachgelassenen Papieren und Büchern Nietzsches an das Goethe- und Schiller-Archiv. Ab August 1951 waren die Manuskripte Nietzsches, selbst hinter dem Eisernen Vorhang, theoretisch zum ersten Mal für Studenten und Wissenschaftler zugänglich. Im April 1961 besuchte Mazzino Montinari im Auftrag Giorgio Collis zum ersten Mal Weimar. Dies war die Geburtsstunde des wegweisenden Projektes der Kritischen Gesamtausgabe, welches nur durch das präzise und gründliche Studium der originalen Dokumente und die Unterstützung der Weimarer Institutionen möglich wurde.

Die Digitalisierung des Nachlasses im 21. Jahrhundert schließt an die Bestrebungen der beiden herausragenden italienischen Forscher an, den Nachlass Nietzsches für die Forschung frei verfügbar zu machen. Das Projekt der Digitalen Faksimile-Gesamtausgabe (DFGA) entstand aus einer Kooperation des Goethe- und Schiller-Archivs mit dem Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) in Paris. Der Direktor des französischen Institutes, das am CNRS und an der École normale supérieure angesiedelt ist, Prof. Dr. Paolo D‘Iorio realisierte bereits Ende der 1990er Jahre erfolgreiche Projekte, die sich darauf konzentrierten, Internettechnologien für die Nietzsche-Forschung gewinnbringend einzusetzen und weiterzuentwickeln, digitale Nietzsche-Editionen zu erstellen und eigene genetische Editionsmethoden zu begründen.

Im Rahmen eines dieser Projekte hatte D'Iorio als Preisträger der Humboldt Stiftung bereits in den frühen 2000er Jahren Teile der Bestände digitalisieren lassen. Da sich im folgenden Jahrzehnt die Scantechnologie rasant verbesserte und das eigentliche Digitalisierungszeitalter begann, konnte die systematische Digitalisierung des gesamten Nietzsche-Nachlasses als eigenständiges Projekt unter neuen technischen Bedingungen in Angriff genommen werden.

Digitalisierung im Goethe- und Schiller-Archiv

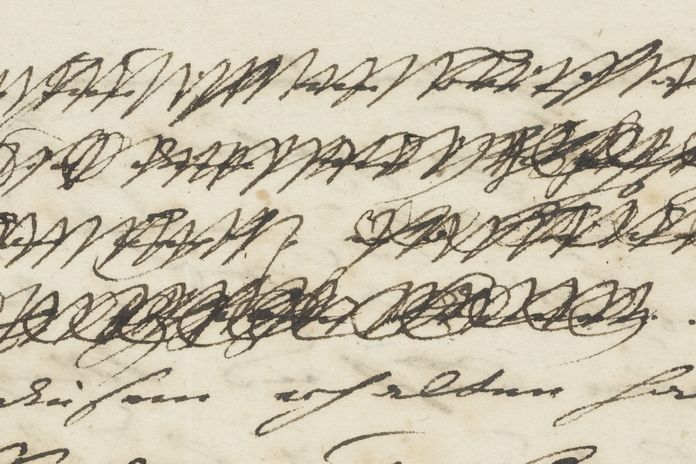

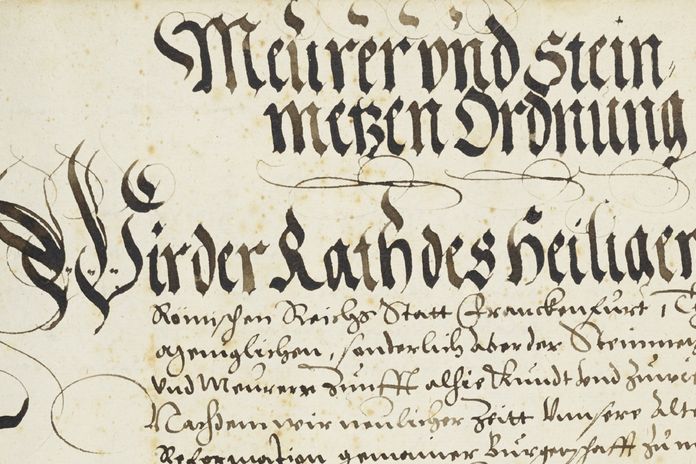

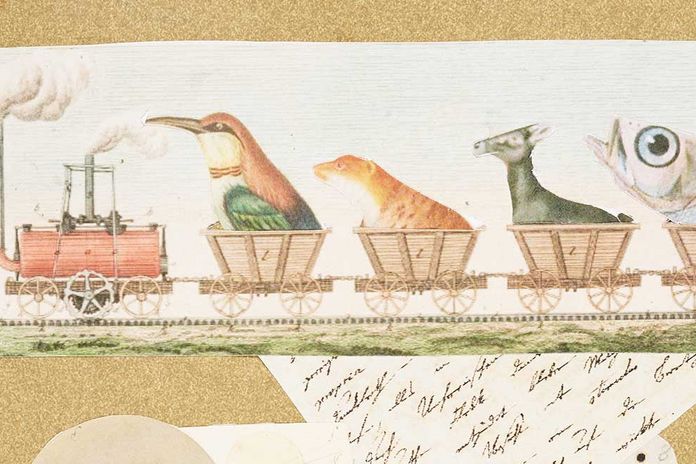

In zwei von der DFG geförderten Projekten in den Jahren 2015 bis 2018 sowie 2021 bis 2023 wurde der gesamte im Goethe- und Schiller Archiv befindliche Nietzsche-Nachlass im Umfang von fast 70.000 Seiten digitalisiert. Der im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrte Nachlass Nietzsches umfasst Notizbücher, Arbeits- und Studienhefte, lose Blattsammlungen, Druckmanuskripte und Kompositionen. Auch der größte Teil des Briefwechsels Nietzsches mit über 200 Korrespondenzpartnern ist hier archiviert. Dazu kommen persönliche Unterlagen und Lebenszeugnisse vielerlei Art; darunter Schul- und Studienunterlagen aus seiner Jugendzeit, berufliche Dokumente und Finanzunterlagen, Materialien aus der Lehrtätigkeit, Noten aus Nietzsches Besitz, Dokumente aus der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Sammlungs- und Erinnerungsstücke, Visitenkarten, Krankenakten, Vorlesungsnachschriften und Fotografien. Alle Manuskripte aus Nietzsches Nachlass die im Goethe- und Schiller-Archiv als Bestand 71 geführt werden, wurden im Laufe des Projektes digitalisiert und sind über die Archivdatenbank frei abrufbar.

Vor der Digitalisierung erfolgt für alle Archivalien eine umfassende konservatorische Kontrolle. Blatt für Blatt wird dabei von erfahrenen Papierrestauratoren geprüft, ob die wertvollen unikalen Archivalien im aktuellen Zustand für eine Digitalisierung überhaupt geeignet sind. Werden dabei Schäden entdeckt, die beim späteren Digitalisierungsvorgang ein Objekt stark gefährden, wie zum Beispiel lange Risse in der Schrift, gilt es, diese zunächst zu beheben. Textbereiche, die durch umgeknickte oder eingerollte Blattkanten und andere Papierfragmente im Digitalisat nicht vollständig lesbar wären, werden ausgebessert und geglättet. Zudem erfolgen Trockenreinigungs- und Neuverpackungsmaßnahmen, die im Sinne der Konservierung die sichere Handhabung der Archivalieneinheiten beim Digitalisierungsvorgang gewährleisten.

Die qualitätsgesicherte Digitalisierung, die eine möglichst originalgetreue Widergabe der Objekte gewährleistet, erfolgt farb- und größenreferenziert, indem ein Farbkeil und ein Lineal auf den Digitalisaten mit ausgegeben werden. Nach erfolgter Digitalreproduktion durchläuft jedes einzelne neu erzeugte Digitalisat eine Qualitätsprüfung, wobei es mit dem Original verglichen wird und die korrekte Reihenfolge, Nummerierung und Zuordnung der Aufnahmen zu den Metadaten gesichert werden.

Aufbereitung in Form einer digitalen Edition

Auf der Forschungsplattform Nietzsche Source werden alle Digitalisate in der Form einer digitalen Edition aufbereitet und dort nach und nach veröffentlicht. Nietzsche Source besitzt ein eigenes Referenzsystem, das einzelne Seiten mit stabilen Internetadressen identifiziert, die einfach in der Forschung zitiert werden können. Die URLs korrespondieren dabei mit klassischen Siglen aus der Nietzscheforschung, um Einvernehmlichkeit zwischen der elektronischen und der gedruckten Ausgabe herzustellen. So kann, zum Beispiel, die Seite 4 des Manuskriptes Z II 5 (GSA 71/143) unter folgender Adresse aufgerufen werden: www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-5,4.

Die Seite stellt Bearbeitungswerkzeuge für die Darstellung der Abbildungen bereit und alle Originaldateien lassen sich uneingeschränkt herunterladen. Eine Besonderheit der Webseite ist, dass die Seiten nach editorischen Kriterien nummeriert und angeordnet sind. Dabei werden bestimmte Regeln für die Darstellung von Sonderseiten (wie Beilagen, angeklebte Zettel, herausgerissene Seiten etc.) befolgt. Die Ausgabe hält sich an bestehende Klassifikationen, korrigiert diese aber bei Bedarf.

Über eine Kontextualisierungsseite, genannt Contexta, lassen sich alle Informationen und Metadaten eines Digitalisates einsehen. Hierzu gehören etwa Beschreibungen, Kommentare, Annotationen, Zeitschriftenzitationen, die auf ein Manuskript oder eine einzelne Seite Bezug nehmen. Dies beinhaltet auch Transkriptionen aus der Digitalen Kritischen Gesamtausgabe Werke und Briefe (eKGWB). Alle Daten und Ressourcen, die aktuell und in Zukunft auf der Forschungsplattform gesammelt werden, lassen sich dadurch miteinander in Beziehung setzen.

Begleitend zur Digitalisierung erfolgte eine vertiefende Erschließung der Manuskripte. Die Ergebnisse werden unter dem Contexta-Feld „Beschreibungen“ wiedergegeben. Neben der Archivsignatur sind dort historische Signaturen und Abfassungszeiten vermerkt. Darüber hinaus wurden historische Manuskriptbeschreibungen gesammelt und neue, heutigen Regeln folgende Beschreibungen angefertigt. Die enthaltenen Angaben gehen vielfach über die in der Archivdatenbank des Goethe- und Schiller-Archivs üblichen Verzeichnungsangaben hinaus und erweitern damit das Nutzungsspektrum deutlich. Als Quellen dienten ältere Beschreibungen, bestehende Verzeichnisse, Kommentarbände der kritischen Edition sowie Forschungsliteratur.

Über eine Zeitleiste lässt sich nachverfolgen, in welchen Zeiträumen Nietzsche jeweils bestimmte Dokumente verfasst hat und es können konkrete Schreibprojekte in verschiedenen Schaffensphasen rekonstruiert werden. Eine erweiterte Suchmaske ermöglicht es, die Ausgabe nach verschiedenen Kriterien zu filtern und die Beschreibungstexte im Volltext zu durchsuchen.

Die Idee einer Faksimile-Gesamtausgabe hat die Nietzsche-Forschung seit ihren Anfängen begleitet. Eine vollständige Reproduktion des Nachlasses schien jedoch für lange Zeit unmöglich. Die vollständige Digitalisierung des Nietzsche-Nachlasses und die freie Bereitstellung der Digitalisate im Internet ist ein wichtiger Meilenstein für die Nietzsche-Forschung.

Der Zugang zu den Originalen ist immer noch unerlässlich, um diejenigen Teile der Kritischen Gesamtausgabe fertigzustellen, die bislang noch nicht bearbeitet wurden und jene Teile, die bereits veröffentlicht sind, zu prüfen und bedarfsbezogen zu revidieren. Die Konsultation der Originale ist überdies notwendig, um neue und qualitätsgesicherte Transkriptionen anfertigen zu können und neuwertige, kritische, diplomatische oder genetische Editionsformen zu erproben. Damit sind Textausgaben gemeint, die den Wortlaut eines Textes sehr genau wiedergeben und die editorischen Entscheidungen in einem textkritischen Apparat dokumentieren. Genetische Editionen rekonstruieren darüber hinaus auch den Entstehungsprozess eines Werkes und zeigen im Falle von Nietzsche, wie dieser seine Texte schrittweise und mit viel Bedacht in verschiedenen Schreibstufen entwickelte. Die digitalisierten Handschriften und die Digitale Faksimile-Gesamtausgabe bilden damit eine wesentliche Grundlage für Forschungs- und Editionsprojekte, die direkt auf diesen digitalen Ressourcen aufbauen können. Die Nutzungszahlen für den Zugriff auf die Digitalisate sind über die Jahre kontinuierlich gestiegen und zahlreiche Editions- und Forschungsprojekte im In- und Ausland nutzen diese erfolgreich für ihre Arbeit.

Im Verlauf des Projektes ist eine besondere Synergie entstanden: Das Goethe- und Schiller-Archiv unterstützt die internationale Nietzsche-Forschung, indem es Archivgut mit modernen, zeitgemäßen Methoden erschließt und mit digitalen Instrumenten großen Nutzungskreisen online zur Verfügung stellt. Die französische Forschungsgruppe am ITEM steuert ihr langjährige Kompetenz im Erstellen digitaler Editionen und der Interpretation moderner Handschriften bei. So wurde ein Mehrwert geschaffen, der über die Kernaufgaben der beiden Institutionen hinausgeht und die Forschung gewinnbringend fördert.

Neuen Kommentar schreiben