„Ich bin überzeugt daß eine Weltliteratur sich bilde“

von /1827 verwendet Goethe den Begriff „Weltliteratur“ zum ersten Mal in einem seiner Briefe. Was wollte der Dichter damit ausdrücken? Die Literaturwissenschaftlerin Yvonne Pietsch über die wertvolle Neuerwerbung für die Klassik Stiftung Weimar.

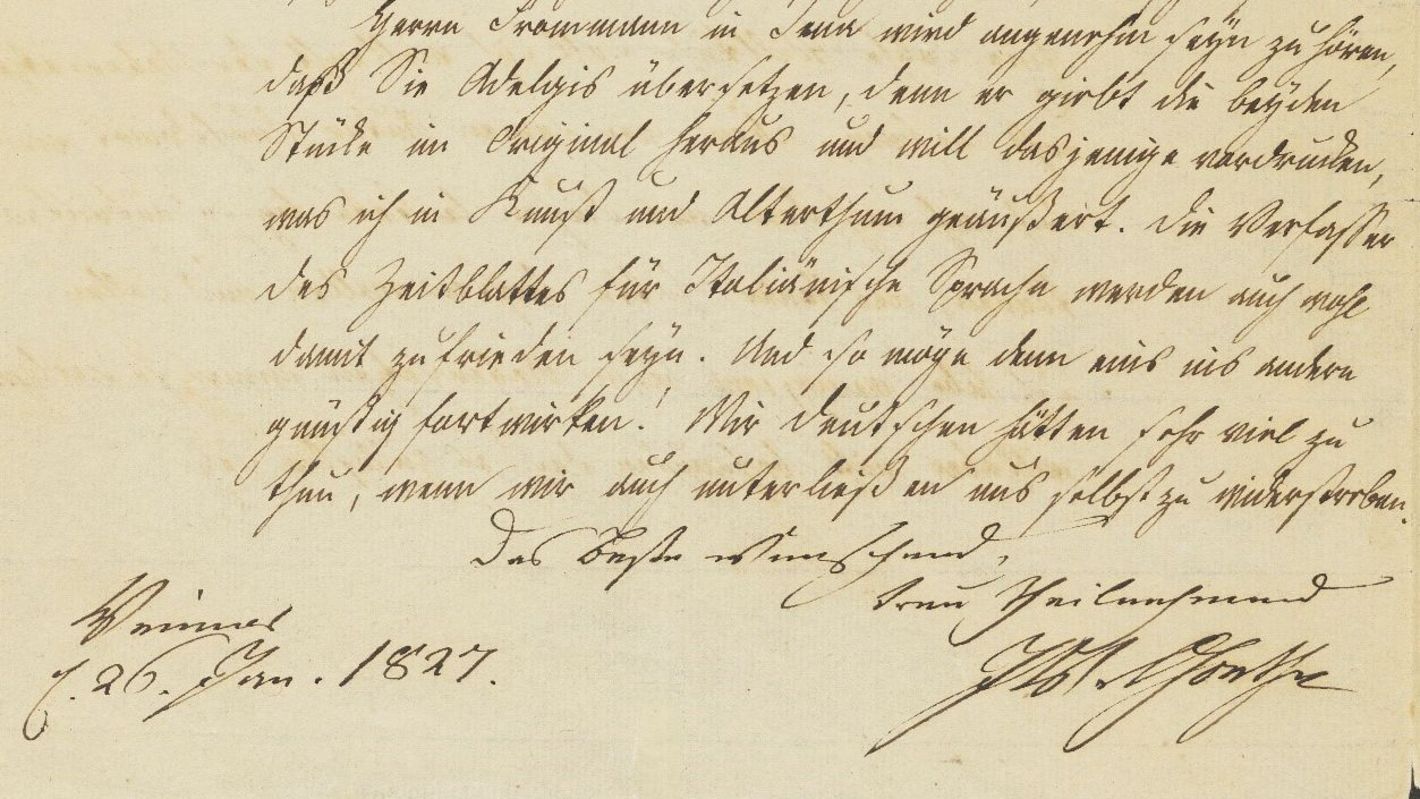

Das Goethe- und Schiller-Archiv freut sich über eine besondere Erwerbung, die Ende März 2023 gelang. Auf der Berliner Autographenhandlung J. A. Stargardt konnte ein Goethe-Autograph, in dem der Begriff „Weltliteratur“ von Goethe erstmals in einem Brief verwendet wird, für die Klassik Stiftung Weimar ersteigert werden. Es handelt sich um die Ausfertigung eines Briefes, den Goethe am 26. Januar 1827 aus Weimar an den Geheimen Oberregierungsrat Adolph Friedrich Carl Streckfuß (1778-1844) nach Berlin sandte.

Streckfuß, gebürtig aus Gera, hatte Jurisprudenz in Leipzig studiert und anschließend als Hauslehrer in Triest, Wien und Zeitz gelebt. 1812 wurde er Geheimer Sekretär in Dresden, wechselte 1815 nach Merseburg und erhielt 1819 eine Berufung zum Geheimen Regierungsrat nach Berlin. Er trat teilweise unter dem Pseudonym Leberecht Fromm als Schriftsteller und vor allem als Übersetzer italienischer Werke auf. Früh hatte er sich um Kontakt mit Goethe bemüht und ihm bereits 1811 eines seiner Gedichte geschickt, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten.

Übersetzte Terzinen für Goethe – erster Kontakt nach Weimar

Im Februar 1824 machte der Berliner Komponist und Freund Goethes, Carl Friedrich Zelter, Goethe auf Streckfuß aufmerksam. Über Goethes Schwiegertochter Ottilie von Goethe, die sich zeitweise ebenfalls in Berlin aufgehalten hatte, ließ er Goethe ein Taschenbuch mit einem poetischen Beitrag von Streckfuß zukommen. Diesem Buch legte er einen Brief bei, in dem er über Streckfuß schrieb: „Durch unsere Ottilie wirst Du ein Taschenbuch erhalten, das ich Dir im Namen des Geh. Oberregier. Rats Streckfuß zu Füßen legen soll was Er selbst, trotz meiner Ermahnung nicht wagen will. […] Er ist Vater vieler Kinder, Gatte einer kränkelnden Frau und durchaus tüchtig, kräftig und einer meiner besten Tenorstimmen. Er hat den Ariost und Tasso übersetzt und ringt jetzt mit Dante [...]. Magst Du in einem Briefe an mich ein gutes Wort niederlegen; so verdient er es auf mancherlei Weise.“

Dieser Bitte kam Goethe am 8. März 1824 nach und lieferte zugleich die Begründung, warum er Streckfuß auf dessen Schreiben nicht geantwortet hatte: ,,Vor allen Dingen bitt ich Dich nun Herrn Streckfuß zu grüßen; ich bin seinem dichterischen und sonstigen literarischen Gange immer mit Hochschätzung gefolgt, wenn ich ihm schon auf Brief und Sendung früher nicht antwortete. Dies ward mir oft bei meiner Lage und Gesinnung unmöglich: denn da ich nicht mit leeren oder scheinbaren Phrasen ein mir geschenktes Zutrauen erwiedern konnte und doch das jedesmalige Vorgelegte im Augenblick zu schätzen nicht fähig war, so blieb ich gegen viel bedeutende Menschen im Rückstand [...].“

Da Goethe in dieser Zeit die Nationalliteraturen anderer Länder und deren Übersetzungen ins Deutsche eingehend studierte, waren die Übersetzungsarbeiten von Streckfuß für den Dichter von großem Interesse. So zeigte er sich hoch erfreut über die Zusendung des ersten Teils der Dante-Übersetzung aus der Göttlichen Komödie durch Streckfuß am 7. Juli 1824, die sich auch heute noch in Goethes Bibliothek befindet. Die von Streckfuß in der Übertragung beibehaltenen Terzinen regten Goethe zu eigenen Dichtungen in dieser im Deutschen nur selten verwendeten Strophenform an; wir finden sie zum Beispiel im Faust. Mehrfach hob Goethe die Dante-Übertragung Streckfuß’ lobend hervor, unter anderem in seinem nicht zur Veröffentlichung, sondern nur zum Austausch mit Streckfuß gedachten Aufsatz Dante.

Nur ein einziges Mal sind sich die beiden am 27. September 1827 in Weimar begegnet, doch geschrieben haben sie sich häufiger. Von Streckfuß sind elf Briefe an Goethe aus einem Zeitraum von 1826 bis 1828 überliefert. All diese Briefe sind in den Beständen des Goethe- und Schiller-Archivs erhalten. Von Goethe an Streckfuß sind bislang nur sechs Briefe bekannt – sämtlich aus dem Jahr 1827. Der Briefwechsel war umfangreicher, ist aber nicht in Gänze erhalten geblieben.

Bei dem nun erworbenen Brief handelt es sich um das erste dieser sechs überlieferten Schreiben. Anlass des Briefes war die Übersetzung einer italienischen Tragödie ins Deutsche durch Streckfuß: Goethe hatte ihm im Jahr zuvor, am 12. August 1826, über Zelter ein Exemplar von Alessandro Manzonis Tragödie Adelchi von 1822 geschickt und ihn dazu angeregt, das Stück ins Deutsche zu übertragen. Streckfuß schickte ihm daraufhin Übersetzungsproben zu. In seinem Brief vom 26. Januar 1827 geht Goethe auf die Qualität dieser Übertragungen ein und beantwortet Fragen von Streckfuß in Bezug auf die Wirkung des Textes. Die Übersetzung der Tragödie erschien schließlich im Mai 1827 mit einer Widmung an Goethe.

Weltliteratur – im Austausch mit den Literaturen anderer Länder

Bei der Neuerwerbung handelt es sich nicht nur um den ersten erhaltenen Brief von Goethe an Streckfuß, sondern auch um den ersten Brief, in dem Goethe den Begriff „Weltliteratur“ verwendete. Dieser war – mit anderer Bedeutung – bereits von den Dichtern und Übersetzern Christoph Martin Wieland (1733–1813) und August Wilhelm Schlegel (1767–1845) gebraucht worden. In den folgenden Jahren wird Goethe ihn in Rezensionen, Aufsätzen, vor allem in Über Kunst und Altertum, in Briefen und Gesprächen immer wieder mit neuen Bedeutungsnuancen versehen. Goethe verstand darunter nicht etwa einen unüberschaubaren oder qualitativ begrenzten Thesaurus literarischer Texte, sondern – wie er es in seiner Flüchtigen Übersicht über die Kunst in Deutschland formuliert – eine „allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist“.

Für ihn diente der Begriff, ähnlich wie Weltverkehr oder Welthandel, der Beschreibung eines dynamischen Prozesses, der sich laufend in der Zukunft vollzieht und unabschließbar ist. Weltliteratur bezeichnet dabei das Projekt einer (tendenziell weltweit gedachten) internationalen literarischen Kommunikation, des fortschreitenden geistigen Austauschs der Nationen untereinander und der wechselseitigen künstlerischen Beeinflussung ihrer Literaturen.

Entstehungsphasen des Briefs

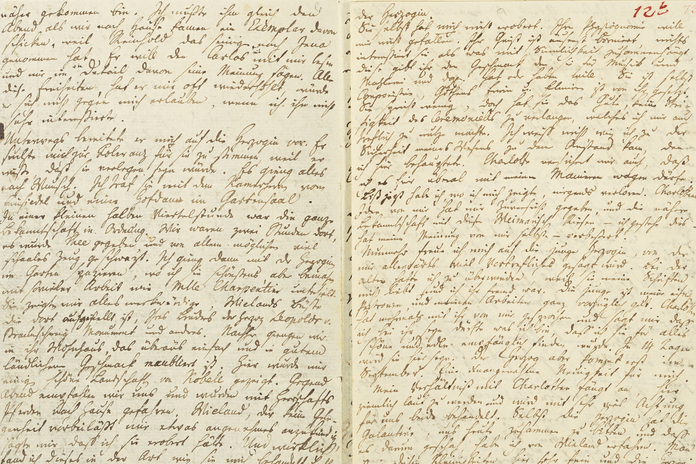

Der Brief wurde erstmals 1907 in Band 42 der vierten Abteilung der Weimarer Ausgabe abgedruckt. Bei der Weimarer Ausgabe handelt es sich um die berühmte, von Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach in Auftrag gegebene Gesamtedition aller Werke und Briefe Goethes. Für den Abdruck lag das im Goethe- und Schiller-Archiv überlieferte Konzept als Textgrundlage zugrunde, die Ausfertigung war zum damaligen Zeitpunkt nicht zugänglich oder nicht bekannt. Die Entstehung des Briefes erfolgte in verschiedenen Stufen: Zunächst fertigte Goethe ein Schema an, in dem er grob den Inhalt des Briefes skizzierte. Anschließend diktierte er den sieben Seiten langen Brief an seinen Sekretär Johann Christian Schuchardt (1799-1870), verbesserte den Text danach eigenhändig und ließ ihn daraufhin noch einmal durch Schuchardt abschreiben.

Diese Ausfertigung wurde auf den 26. Januar 1827 datiert und an Streckfuß geschickt. Neben der Ausfertigung und deren Vorstufen ist außerdem eine zeitgenössische Abschrift überliefert. Alle genannten Handschriften (Schema, Konzept, Abschrift) liegen im Goethe- und Schiller-Archiv. Vergleicht man Konzept und Ausfertigung miteinander, wird deutlich, dass alle von Goethe im Konzept vorgenommenen Korrekturen Eingang in den ausgefertigten Brief an Streckfuß gefunden haben. Das Wort „Weltliteratur“ ist im Brief durch Unterstreichung hervorgehoben, im Konzept nicht. Darüber hinaus fügte Goethe an den Schluss einen eigenhändigen Zusatz: „Das beste wünschend, / treu theilnehmend / JWvGoethe“. Schreiber Schuchhardt vergaß außerdem bei der Übertragung des Konzepts einen Absatz, den er auf dem vierten Blatt der Ausfertigung als Nachtrag ergänzte.

Vorgeschichte und Erwerbung

Bevor der Brief bei der diesjährigen Stargardter Auktion erworben werden konnte, befand er sich mindestens bis 1922 im Besitz der Nachkommen von Streckfuß. Dies lässt sich der Veröffentlichung der Gegenbriefe durch Julius Wahle im Goethe-Jahrbuch von 1922 entnehmen. 1986 wurde der Brief vom 26. Januar 1827 auf dem Autographenmarkt angeboten und gelangte daraufhin in Privatbesitz, mit dem Hinweis ‚Verbleib unbekannt‘ für die Wissenschaft.

Das Autograph, das nun im Goethe- und Schiller-Archivs sorgsam eingepflegt und im Rahmen der historisch-kritischen Goethe-Brief-Ausgabe erforscht, kommentiert und auf der Forschungsplattform PROPYLÄEN digital verfügbar sein wird, ist für das Literaturarchiv nicht nur thematisch interessant: Die Briefausfertigung stellt eine wichtige Ergänzung der Weimarer Bestände dar und vervollständigt die Überlieferung, die bereits durch Schema, Konzept und Abschrift so eindrucksvoll dokumentiert ist.

Neuen Kommentar schreiben