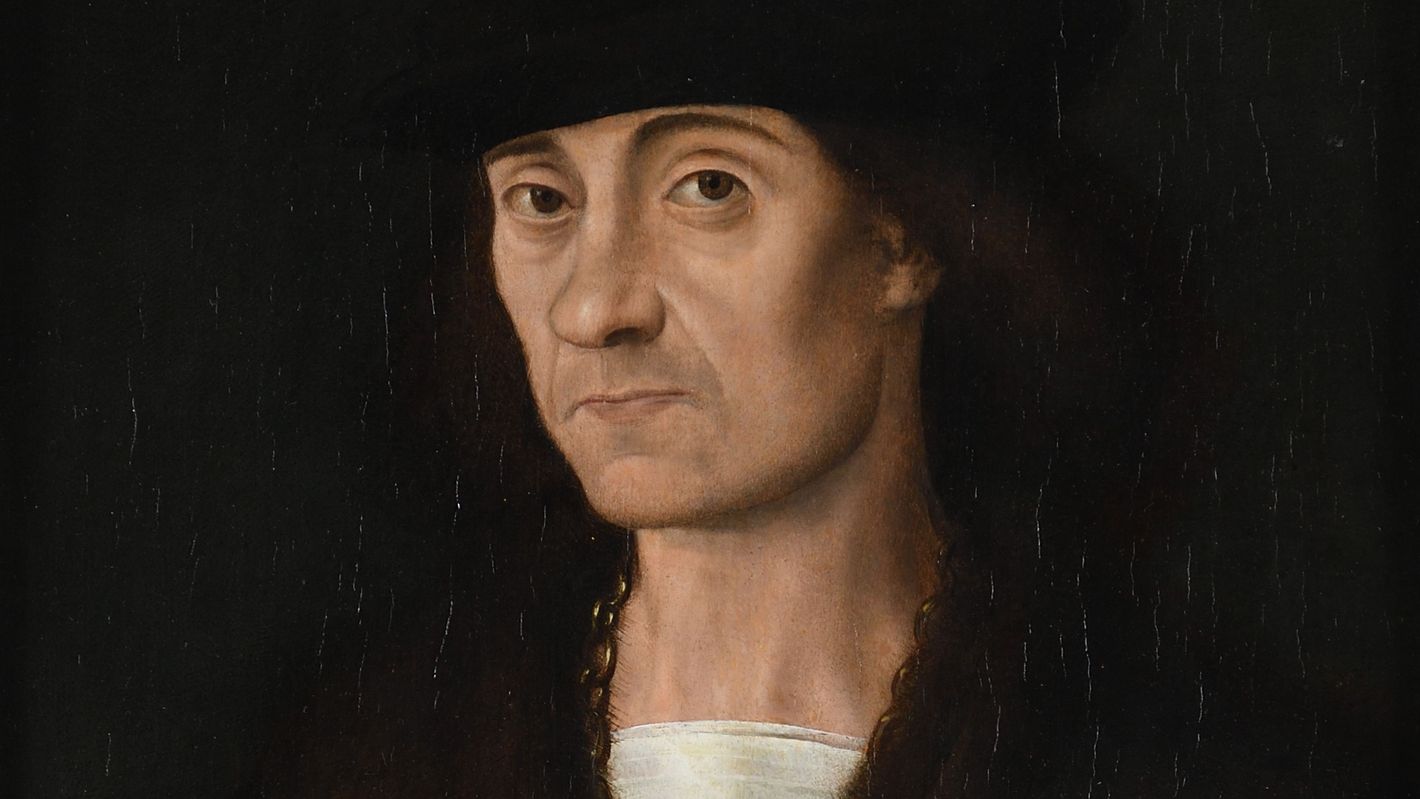

Die Klassik Stiftung Weimar ist um ein Gemälde reicher: Das altmeisterliche Porträt eines Mannes, das einem Cranachschüler zugeschrieben ist, wurde nach 1918 verkauft und ist nun als Dauerleihgabe wieder zurückgekehrt. Kunsthistoriker Sebastian Dohe verrät, wo es einmal hing, was alte Dokumente darüber preisgeben und wen es vielleicht darstellt.

Dieses Jahr dreht sich alles bei der Klassik Stiftung Weimar um das Thema Wohnen – und wer wollte nicht einmal wohnen wie im historischen Weimarer Residenzschloss? Wie die Räume hier einst aussahen, lässt sich aus alten Fotos ermitteln. Und es ist eines dieser Fotos, das nun half, ein verschollenes Gemälde zurück nach Weimar zu bringen, wo es früher hing: Das Porträt eines Mannes im Pelzmantel aus dem 16. Jahrhundert, das dem Cranachschüler Hans Brosamer (1495-1554) zugeschrieben ist.

Der Ecksalon von Großherzog Carl Alexander

Das um 1910 entstandene Foto zeigt einen prächtig eingerichteten Raum. Es befindet sich in der Südostecke des zweiten Schloss-Obergeschosses und wurde von Großherzog Carl Alexander als Ecksalon genutzt. Gemälde hängen über der Tür und an den Wänden, Stühle sind um Tische gruppiert, Skulpturen auf Podesten platziert, ein Schreibkabinettschrank trägt zwei Vasen. Hinter den Blumengefäßen finden sich, klein und etwas unscheinbar, drei Gemälde: das linke ist verdeckt, in der Mitte das Porträt einer Frau mit weißer Haube und rechts das Porträt des Mannes im Pelzmantel.

Um nachzuvollziehen, welche Kunstwerke und Möbelstücke einmal im Schloss vorhanden waren, ist das Foto von unschätzbarem Wert, denn viele Objekte gingen später verloren. Als der letzte Großherzog Wilhelm Ernst (1876-1923) im November 1918 abdankte, wurde aus dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach ein demokratischer Staat und aus dem Großherzog ein normaler Bürger. Der Staat verhandelte nun mit Wilhelm Ernst, was ihm und seiner Familie künftig als Privatbesitz gehören sollte und was dagegen Staatseigentum war. Privates Eigentum wurden nun vor allem Objekte aus den Räumen in der Südostecke des Schlosses. Fortan verkaufte die Familie manches Kunstwerk oder brachte es nach Schlesien, wo sie nach der Abdankung auf Schloss Heinrichau lebte, während der Südflügel im Schloss nur selten benutzt wurde, aber im privaten Nutzungsrecht der Familie blieb.

Das Foto war lange der einzige Nachweis, dass das Porträt eines Mannes im Pelzmantel einst in Weimar hing – bis es im November 2022 wieder im Kunsthandel auftauchte. Dank der großzügigen Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung konnte es zurückerworben und als Dauerleihgabe wieder nach Weimar gebracht werden.

Auf Spurensuche – Wann verließ Brosamers Mann im Pelzmantel das Residenzschloss?

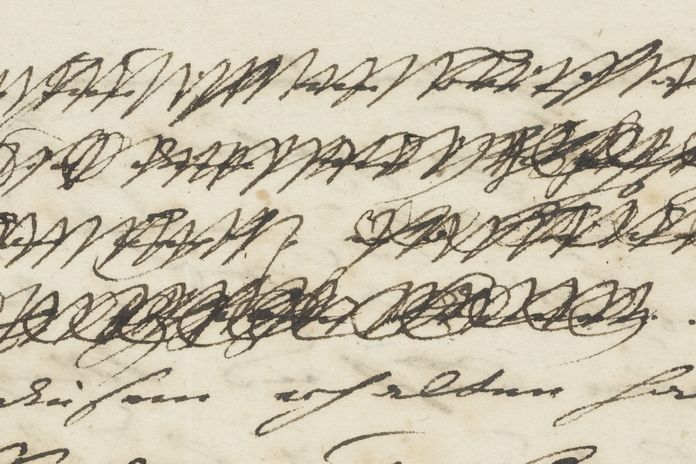

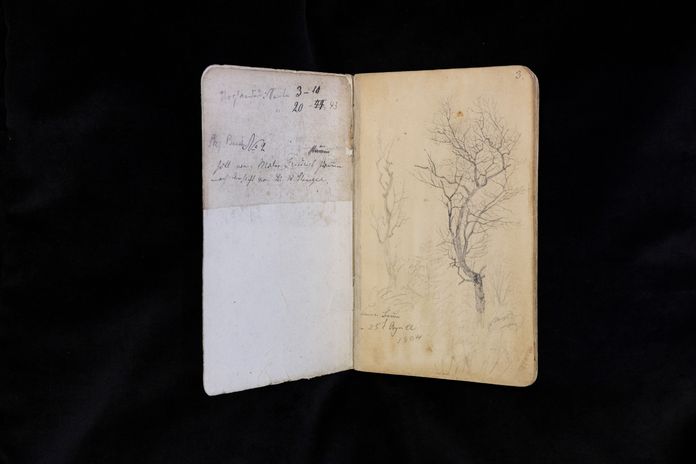

Schriftliche Nachweise zu finden, wann das Gemälde unter welchem Künstlernamen im Schloss hing, ist nicht leicht. In vielen Inventarbüchern zur Einrichtung der Schlossräume sind ausgerechnet Gemälde nur selten erwähnt. Aber im Fall des Ecksalons von Carl Alexander haben wir Glück. In der Auflistung zur Feuerversicherung 1886 sind Werke vermerkt, von denen einige auf der Fotografie wiederzufinden sind: zum Beispiel ein Porträt mit einer „Figur (von Honthorst 1641)“ oder „2 große Oelbilder, Landschaften (von Hackert)“, von denen eines links an der Wand und das andere rechts über dem Kabinettschrank hängt.

[1] Dank einer Feuerversicherung von 1886 lässt sich für einige Werke nachvollziehen, wann sie im Residenzschloss hingen. In der Auflistung findet sich beispielsweise ein Gemälde von Gerard van Honthorst, © Klassik Stiftung Weimar

[2] Gerard van Honthorst, Wilhelm II. von Oranien-Nassau, 1641, Museen, Inv. G 1477, © Klassik Stiftung Weimar

Und das Gemälde von Brosamer? Der Entwurf für das Inventar nennt drei „altdeutsche Bilder“, während in der Reinschrift nur von einem altdeutschen Bild die Rede ist. Ein Fehler beim Abschreiben? Die Zuschreibung „altdeutsch“ bezieht sich auf Künstler im deutschen Sprachraum des 16. Jahrhunderts und passt sowohl auf das Männerporträt als auch das Frauenporträt hinter dem Schrank. Vielleicht ist auch das Bildnis gemeint, das von der linken Vase verdeckt ist, dann wären es tatsächlich drei altdeutsche Gemälde.

Im Jahr 1907, Carl Alexander war mittlerweile verstorben, wünschte sich der neue Weimarer Museumsdirektor Karl Koetschau Kunstwerke aus dem Residenzschloss, die er entweder für das Großherzogliche Museum oder das Goethe Nationalmuseum vorgesehen hatte. In den „vom hochseligen Großherzog Carl Alexander bewohnt gewesenen Räumen“ nennt er „3 Bildnisse, dem Holbein zugeschrieben“. Hans Holbein dem Jüngeren (verm. 1497/98-1543) würden wir das Porträt des Mannes im Pelzmantel heute nicht mehr zuschreiben. Die sehr steif gezeigten Hände begegnen uns häufig in Porträts der Cranach-Werkstatt, während Holbein sie weniger schematisch gestaltete. Außerdem malte Holbein deutlich feiner und hatte ein großes Talent für die detailreiche Wiedergabe von Stoffen oder Schmuck, alles Dinge, die in diesem Porträt eher grob wirken. Ungeachtet dessen ist es aber dennoch möglich, dass Koetschau die drei Gemälde hinter dem Kabinettschrank gemeint hatte.

Doch bekam der neue Direktor nicht jeden Wunsch erfüllt. Ein erbetenes Selbstbildnis von Rembrandt, das ein Stockwerk tiefer hing, wurde zwar in das Großherzogliche Museum übergeben, nicht aber die dringend gewünschten „Studienköpfe zum Abendmahl Lionardo da Vinci’s“. Die hingen 1937 noch im Schloss, als sie ein prominenter Besucher, der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger Samuel Beckett, auf einem Weimarbesuch kritisch in Augenschein nahm. Auch drei Holbein-Porträts sucht man vergeblich in den Katalogen des Großherzoglichen Museums von 1910 und 1913. Ein dort schon länger hängendes Bildnis, im Katalog „angeblich Hans Holbein“ zugeschrieben, hatte nichts mit dem Schloss zu tun und zeigt einen Geistlichen im weißen Gewand. Unter anderen denkbaren Beschreibungen wie „Cranach“ oder „Schule Cranachs“ finden sich ebenfalls keine Treffer – die erbetenen drei Bildnisse blieben offenbar im Schloss.

Einen nächsten Hinweis finden wir im Jahr 1926. Im Auftrag der Großherzoglichen Schatullverwaltung, die das Privateigentum der Familie verwaltete, sollten Kunstwerke ausgewählt werden, für die, so die Hoffnung, ein guter Verkaufspreis zu erzielen war. Die Liste nennt zwei „Ölgemälde auf Holz“, ein „Brustbild einer Dame“ und ein „Brustbild eines Herrn“, beide Hans Holbein dem Jüngeren zugeschrieben. Es ist gut möglich, dass zwei der drei Gemälde gemeint waren, die über dem Kabinettschrank hingen. Auch der Zeitpunkt würde stimmen, wenn sie nach 1926 für einen Verkauf freigegeben wurden. Denn vor 1936 kam das Gemälde von Brosamer in den Besitz des Antiquariats E. Kahlert & Sohn, das aus dem großherzoglichen Privatbesitz bereits die Ettersburger Gewehrkammer versteigert hatte. Kahlert & Sohn veräußerte das Porträt 1936 weiter an die Münchener Kunsthandlung Julius Böhler und von dieser kaufte es 1940 ein Industrieller aus dem Ruhrgebiet. Das Brosamer-Porträt war nicht das einzige, dessen Verkauf sich von Weimar aus rekonstruieren lässt: Die Landschaft von Philipp Hackert, die im Ecksalon über dem Schrank hing, besaß 1932 die Kunsthandlung Carl Nicolai in Berlin, die es an das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt weiterverkaufte, wo es sich bis heute befindet. Die Studienköpfe nach Leonardo da Vinci wurden 1968 versteigert.

Wer ist der Mann im Pelzmantel?

Warum hing gerade dieses Porträt im Ecksalon? Das Porträt von Honthorst von 1641 stellt einen Vorfahren von Carl Alexanders Frau, Großherzogin Sophie, dar; die Büste in der Raumecke zeigt Carl August, seinen Großvater. War der Mann im Pelzmantel also auch mit Carl Alexander verwandt?

Hilfreich ist ein Blick auf den Wappenring, den der Dargestellte trägt – drei blaue Schrägbalken auf weißem Grund, darüber eine schwer zu erkennende Zier, vielleicht ein Fürstenhut. Ein solches Wappen ohne weitere Anhaltspunkte zu bestimmen, konnte schon vor vier- oder fünfhundert Jahren Kopfzerbrechen bereiten, existierte doch schon damals eine schier unüberschaubare Zahl an unterschiedlichen Wappen von hohen und niedrigen Adligen, Städten und reichen Bürgerfamilien, lebenden oder bereits ausgestorbenen Geschlechtern.

Aufschluss geben konnte Johann Siebmachers „Teutsches Wappenbuch“, ein bebildertes Wappenlexikon. Demnach käme zum Beispiel die Familie von Nano aus dem Tiroler Adel in Frage oder die Familie von Rogglisweil aus der heutigen Schweiz. Noch heute führt die Gemeinde Roggliswil im Kanton Luzern drei blaue Balken auf weißem Grund in umgekehrt verlaufender Richtung. Auch möglich ist die Augsburger Patrizierfamilie Pimmel. Aber Siebmacher überliefert deren Wappen mit dem Zusatz einer kleinen Lilie, in der Mitte über den Balken platziert, was auf dem Gemälde nicht zu erkennen ist. Alle drei Familien haben gemein, dass sie aus dem deutschsprachigen Süden stammen. In reichen Handelsstädten wie Nürnberg, Ulm und Augsburg ließen sich wohlhabende Bürger im 16. Jahrhundert gern in der Art und Weise wie in dem Porträt darstellen. Hans Brosamer war außerdem einige Jahre in Nürnberg tätig und hätte hier das Gemälde anfertigen können.

Verwandt waren Carl Alexander und der Dargestellte also vermutlich nicht. Aber mit altdeutschen Gemälden an der Wand zu wohnen, ob nun von Holbein, Cranach, einem Cranachschüler oder einem unbekannten Meister, war nicht ungewöhnlich, galt das 16. Jahrhundert doch als ‚Goldenes Zeitalter‘ der deutschen Kunst.

Auch ein Stockwerk unterhalb von Carl Alexanders Räumen, in den Räumen von Großherzogin Sophie, hing ein altdeutsches Gemälde: eine Fotoaufnahme von Sophies erstem Salon zeigt links in der Ecke das von Lucas Cranach dem Älteren gemalte Porträt von Georg dem Bärtigen. Das Gemälde ist ebenfalls nicht mehr in Weimar und wurde zuletzt in Hamburger Privatbesitz gesichtet. Wer weiß: Vielleicht bietet sich auch hier einmal die Gelegenheit, dass es wieder in Weimar hängen kann.

Neuen Kommentar schreiben