Faszination für „Karl V. im Harnisch“

von /1782 erwarb Herzogin Louise das vermeintliche Dürer-Porträt Karl V. im Harnisch als Geburtstagsgeschenk für ihren Mann Carl August. Goethe bat Johann Caspar Lavater um eine physiognomische Deutung des katholischen Kaisers, die auf die Rückseite des Gemäldes geklebt wurde. Seine Zweifel an der Zuschreibung an Dürer behielt Lavater jedoch für sich.

Ein Geburtstagsgeschenk für Carl August

Am 3. Oktober 1782 beging Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und Eisenach seinen 25. Geburtstag. Seine „Frau Ehehelfte“ schenkte ihm ein Gemälde, das ihn „aufs auserste gefreut“ habe. Es handelte sich um ein beeindruckendes Porträt von Kaiser Karl V. im Harnisch, das heute Teil der Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar ist und damals Albrecht Dürer zugeschrieben wurde. Am folgenden Tag wandte sich Goethe schriftlich an seinen Freund, den berühmten Zürcher Pfarrer und Physiognomisten Johann Caspar Lavater: „Sag mir doch gelegentlich ein Wort über das Portrait Carls des fünften von Albrecht Dürer das du bey Merck gesehn hast, wir haben es gegenwärtig hier. Es ist ganz herrlich, ich mögte auch dich drüber hören.“

Vor dem Geburtstag ihres Mannes hatte Herzogin Louise Goethe mit der Suche nach einem passenden Geschenk beauftragt. So schrieb Goethe seinem Darmstädter Freund Johann Heinrich Merck am 8. August 1782 in dieser Angelegenheit: „Ferner hat die regierende Herzogin längst schon ihrem Gemahl ein schönes Gemählde verehren wollen. Sollte gegenwärtig in der Gogelischen Sammlung nicht etwas Rechts zu haben seyn? Allein es müßte auch seinen Werth haben und etwas seyn, woran man immer seine Freude haben könnte. Schreibe mir deine Gedanken darüber, du hast ja alle die Sachen gesehen.“

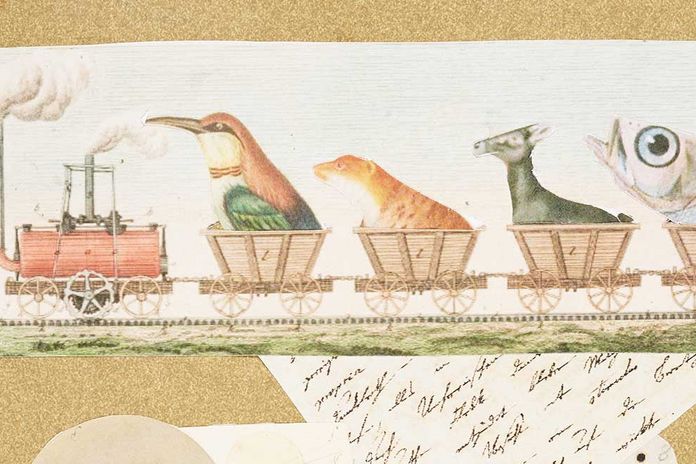

Merck pflegte enge Kontakte zu Kunsthändlern in den Niederlanden und hatte bereits zahlreiche Grafiken für Goethe und den Weimarer Hof erworben, inbesondere für Carl August und Herzoginmutter Anna Amalia. Im März 1782 hatte er Herzog Carl August von der bevorstehenden Versteigerung der Gemäldesammlung des Frankfurter Kaufmanns Johann Noë Gogel berichtet. Entweder konnte Merck in dieser Sammlung kein passendes Gemälde finden oder er hatte eine bessere Alternative parat – sein Antwortbrief an Goethe ist nicht überliefert. Merck war jedenfalls bereits im Besitz von zwei Porträts, von Karl V. und von dessen Sohn Philipp II. von Spanien, und schickte das Bild von Karl V. nach Weimar. Am Hof stieß das Ölgemälde auf Begeisterung, wie Goethe Merck am 27. Oktober schrieb: „Das Bild ist glüklich angelangt, nur daß die Papiere die zwischen Rahmen und Kasten staken nicht gut befestigt waren. Eins hat sich los gemacht und an der Stirne ein wenig den Firniß weggescheuert. Es hat großen Beyfall erhalten und die Herzogin hat es ihrem Gemahl verehrt und du sollst das Geld nächstens ohne Abzug erhalten.“

Der Preis des Porträts: 105 Dukaten bzw. 315 Reichstaler, eine stattliche Summe. Zum Vergleich: Der jährliche Anschaffungsetat der Herzoglichen Bibliothek betrug 600 Reichstaler, Goethes Jahresgehalt als Geheimrat 1200 Reichstaler.

Lavater deutet die Gesichtszüge und schweigt über die Zuschreibung

In den Jahren zuvor war Lavater als Kunstagent für den Weimarer Herzog tätig gewesen. Neben vielen Zeichnungen und Druckgrafiken hatte er auch Gemälde nach Weimar geschickt, die er Correggio, Rubens und Van Dyck zuschrieb, um seine Schulden bei Carl August umso schneller zu tilgen. Diese Zuschreibungen wurden von Goethe kategorisch abgelehnt.

Als Goethe Lavater nun um eine Einschätzung des Porträts bat, wandte er sich nicht an den Kunstkenner Lavater. Und dies obwohl dieser ein Kabinett mit einer beeindruckenden Porträtsammlung besaß, die er für seine physiognomischen Studien zusammentrug, Kontakt zu vielen zeitgenössischen Malern pflegte. Auch Wilhelm Tischbein und Johann Heinrich Lips lernte Goethe durch ihn kennen. Vielmehr fragte Goethe den Physiognomisten Lavater, der 1775 bis 1778 mit der Veröffentlichung seiner Physiognomischen Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe in vier großformatigen Bänden europaweiten Ruhm erlangt hatte. Noch vor deren ersten persönlichen Begegnung hatte Goethe nicht nur das Manuskript der Fragmente an den Verleger vermittelt, sondern er war auch bei der Besorgung von Abbildungen behilflich und lieferte eigene Beiträge.

Dass es Goethe um die physiognomische Deutung des Porträts ging, verstand sein Briefpartner auf Anhieb. So behielt Lavater seine berechtigten Zweifel an der Zuschreibung des Gemäldes, die er im Tagebuch notiert hatte, für sich. Der Eintrag vom 13. Juli 1782 über den Besuch bei Merck in Darmstadt lautet: „In seinem Zimmer 2. wonicht Albert Dürer, doch das beste Stück gleich von Carl. V. und König Philipp II. in Sp. das erste ein ganz herrlich Cabinetstück, ohne Tadel. Das andre etwas abgeschliffen. Carl V. ein Text zu vielen Beobachtungen.“

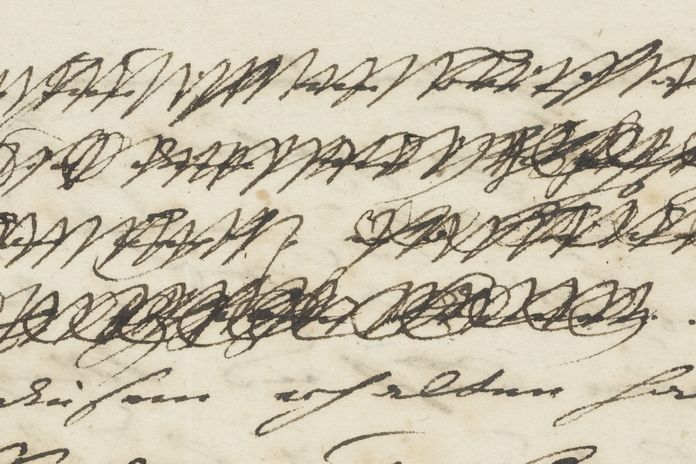

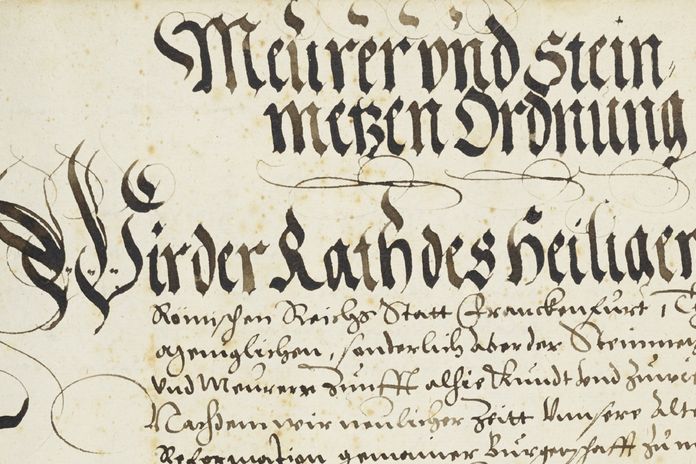

Das Original von Lavaters Antwortbrief vom 12. Oktober 1782 ist nicht überliefert – jedoch die von Lavater selbst vor Absendung des Briefes für seine Ablage vorgenommene Abschrift (hier online zu lesen). Eine zweite (Teil-)Abschrift findet sich aufgeklebt auf der Rückseite des Gemäldes.

Diese Abschrift in schöner kalligraphischer Schrift wurde in Weimar angefertigt. Sie stammt möglicherweise von der Hand Friedrich von Steins. Der knapp 10-jährige Sohn Charlotte von Steins war häufig bei Goethe zu Besuch und wohnte zeitweise bei ihm.

Jetzt lesen: Das Erziehungsprojekt „Fritz von Stein“ von Yvonne Pietsch

Die Abschrift gibt lediglich die zentrale Stelle aus Lavaters Brief wieder: „Das Portrait von Carl V. von Durer, mögte ich, hat mich tief in die Seele des Mannes, und des Künstlers sehen laßen. Ich mögte ein Buch über so ein Gesicht, so eine Arbeit schreiben – Es sitzt eine Gottheit, eine Tochter des eisernen Schicksals in diesen unbirgsamen Gesichte. Es spricht eine Geister Versammlung GötterSentenzen durch daßelbe. Güte ist fern davon; Zärtlichkeit hat es nicht angehaucht. Doch ists nicht so fest boßhaft – als unerbittlich unbiegsam. Es ist, als wenn ein Genius das Gesicht copirt, und besonders die Augen und Stirn bearbeitet hätte.“

Den im Tagebuch notierten Eindruck aufgreifend nimmt Lavater eine phyisognomische Deutung der abgebildeten Figur vor, um Schlüsse über deren Charakter und inneren Eigenschaften zu ziehen. Die Faszination für dieses Porträt in Weimar steht zweifelsohne im Zusammenhang mit der (negativen) Bedeutung Kaiser Karls V. für die Geschichte der herzoglichen Familie, die zur ernestinischen Linie der Wettiner gehörte. Nach dem Sieg der katholischen Truppen unter Karl V. 1547 in Mühlberg an der Elbe gegen die Truppen der Schmalkaldischen Liga verlor der Ernestiner Johann Friedrich I. von Sachsen die Kurwürde, die an die albertinische Linie mit Residenz in Dresden übertragen würde. Die Ernestiner, die die Reformation unterstützten, büßten in ihrern kleinen Thüringer Herzogtümern an politischer und militärischer Bedeutung ein.

Aufgeklebte Zettel auf der Rückseite der Gemälde, zumal mit Interpretationen, sind in den herzoglichen Sammlungen sehr selten. Dass ein solcher Zettel an das Porträt von Karl V. im Harnisch angebracht wurde, unterstreicht die Bedeutung von Lavaters Stellungnahme für das Herzogspaar, Goethe und seinen Weimarer Kreis.

Im Brief an Merck vom 27. Oktober 1782 berichtete Goethe sowohl von Lavaters Einschätzung wie auch von den Eindrücken seines einstigen Zeichenlehrers Adam Friedrich Oeser, des Direktors der Leipziger Zeichenschule: „Ich habe einen Brief von Lavatern über den Albrecht Dürer, der mir schreibt, er mögte über so ein Gesicht und über so ein Werk ein ganzes Buch schreiben. Oeser ist auch sehr entzückt davon, er sagt er habe mehr als 100 Stüke von diesem Meister gesehen und dies sey nur das zweyte von solchem Werthe. An dem Harnische erkenne man Albrecht Dürern, im Gesichte habe er sich selbst übertroffen. Doch giebt er einem Gedanken Beyfall den ich gleich hatte als ich das Bild ansah. Es ist nehmlich größer gewesen, ein Brust oder Kniestük, ein Theil davon durch die Zeit verunglükt und so zusammengeschnitten worden. Dies nimmt dem was noch übrig ist, nichts von seinem Werthe.“

„Copie nach irgend einem italienischen Meister“

Die Zuschreibung an Albrecht Dürer war typisch für reißerische Zuschreibungen, die den damaligen Kunsthändlern zur Wertsteigerung ihrer Werke dienten. Doch schon bei der Katalogisierung der großherzoglichen Gemäldesammlung durch Johann Heinrich Meyer im Jahr 1824, vor der Eröffnung des Museums im „Großen Jägerhaus“, wurde sie als überholt angesehen. Meyer, Goethes langjähriger Kunstberater und seit 1806 Direktor der Fürstlich Freyen Zeichenschule vermutete: „Copie nach irgend einem italienischen Meister. Eine darauf befindliche Schrift giebt das Werk unrichtig für Arbeit des Alb. Dürer’s aus.“ Dass Goethe sich über 40 Jahre später an den Verfasser des Textes auf der Rückseite nicht mehr erinnern konnte, ist angesichts der langen Zeitspanne nicht verwunderlich. In einer Hinsicht hatte er jedoch Recht: Das Gemälde war ursprünglich größer.

Heute gilt Karl V. im Harnisch als Kopie von Unbekannt nach einer Vorlage von Tizian. Der venezianische Meister malte zwei Kniestückporträts von Kaiser Karl V. im Harnisch, jeweils mit Schwert und mit Kommandostab, die allerdings den Madrider Bränden von 1604 und 1734 zum Opfer fielen. Vorlage des Weimarer Gemäldes dürfte eine nicht mehr zu ermittelnde Kopie eines dieser Tizian-Porträts sein.

Neuen Kommentar schreiben