„Die politische Welt ist ganz aus ihren Angeln und Fugen“

von /Ein unkonventioneller Prinz: August von Sachsen-Gotha und Altenburg war ein scharfsinniger Beobachter der politischen und literarischen Ereignisse. Seine Ansichten – er sympathisierte mit der Französischen Revolution und der Demokratie – waren seiner Zeit voraus. Vor 275 Jahren, am 14. August 1747, wurde er geboren.

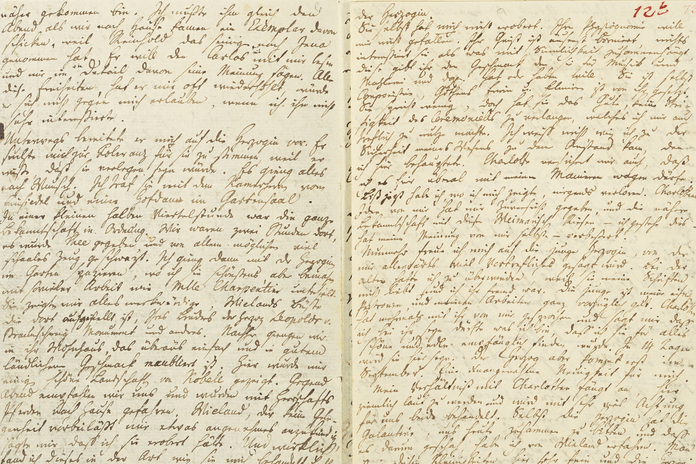

Vor über zweihundert Jahren war der Begriff ‚Demokratie‘ insbesondere nach der Französischen Revolution ausgesprochen negativ geprägt. Daher war es keine Selbstverständlichkeit, als ein Ernestiner sich selbst „als Demokrat, Jacobiner und Abgesandter der Propaganda“ bezeichnete. Das Zitat stammt aus einem Brief vom 21. September 1794. Sein Verfasser – einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der Goethezeit: Prinz August von Sachsen-Gotha und Altenburg (1747–1806). Im Goethe- und Schiller-Archiv sind 67 größtenteils ungedruckte Briefe von Prinz August an Goethe überliefert – sie sind allesamt in der Regest-Ausgabe der Briefe an Goethe verzeichnet. Sie zeichnen sich durch ihre Mehrsprachigkeit und ihre Mischung aus Gelehrsamkeit und Humor aus, die den Briefschreiber eher als Mitglied der aufgeklärten Intelligenz denn als Angehörigen eines der ältesten Fürstenhäuser Europas erscheinen lassen.

Als jüngster Sohn des Gothaer Herzogpaars war Prinz August für die militärische Laufbahn vorgesehen. Zwar diente er seit 1767, er konnte dennoch keine Begeisterung für diesen Beruf entwickeln. Unter dem Vorwand gesundheitlicher Probleme quittierte er 1775 schließlich den Dienst. Seitdem führte Prinz August dank des Erbes der Mutter und eines großzügigen Zuschusses (Apanage) ein Leben als Privatier und Dilettant – als „Doctor der Luftspringergelahrtheit“, wie er sich in einem undatierten Brief vom 1790 bezeichnete.

Prinz August pflegte ein enges Verhältnis zu den Weimarer Dichterkreisen: Seine Briefe an Herder, Wieland und Goethe zeigen ihn als Philosophie-, Literatur-, Kunst- und Musikkenner wie als feinsinnigen, humorvollen Beobachter der politischen Ereignisse. Bei zahlreichen gegenseitigen Besuchen war er ein wichtiger Gesprächspartner. Prinz August, der die Patenschaft für August von Goethe übernahm, erhielt Manuskripte von Goethe und teilte ihm seine Leseeindrücke mit.

In seinen Briefen brachte Prinz August immer wieder seine Freude über die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika zum Ausdruck. Er äußerte auch die Befürchtung, die Einmischung der absolutistischen Mächte in die französischen Angelegenheiten nach der Revolution (Koalitionskriege) würde negative Konsequenzen für Deutschland haben. Seine politischen Ansichten bearbeitete er 1796 literarisch im französisch verfassten Märchen Princesse Perruche. Die von Goethe für Schillers Horen geplante Übersetzung kam jedoch nicht zustande. Prinz Augusts literarischer Nachlass wurde laut seinen Vorgaben nach dessen Tod verbrannt – das gilt auch für die große Mehrheit der an ihn gerichteten Briefe.

Besonders spöttisch ist der Brief vom 22. November 1795, in dem er Goethe als Verfasser des Faust bat, beim Teufel vorzusprechen, damit dieser seine Herzleiden beende. Seine pazifistische, leicht subversive Einstellung: „Der Krieg ist eine Flamme, die der Wind anfachet und leitet; die sich folglich, in sehr kurzer Zeit, unvermuthet nach einer anderen Seite wenden kann. Ich greife dem Schicksale nicht gern in das Amt, und pflege es wie jener Venezianische Sachwalter zu machen, der zum Senate sagte: Vostre Eccellenze hanno digiudicato l’altro ieri così; Elle digiundicano oggi dirittamente il contrario, e sempre benissimo.“[1]

„Der Krieg ist eine Flamme, die der Wind anfachet und leitet; die sich folglich, in sehr kurzer Zeit, unvermuthet nach einer anderen Seite wenden kann.“

Die Nachschrift, die Prinz Augusts Gespür für publizistische Neuigkeiten belegt, enthält ein wahrhaft aufklärerisches Plädoyer für den Pazifismus. Die zeitgenössische Zensur hätte die Veröffentlichung einer solchen Passage, wie so vieles in Prinz Augusts Privatkorrespondenz, unterbunden – über Immanuel Kants epochale Schrift Zum ewigen Frieden heißt es: „Diese kleine Schrift verdienet schon Dero besondere Aufmerksamkeit, […]. Sie wird aber den hohen Pautentauten nicht sonderlich zu gefallen, das Glück haben. Doch, was liegt daran? Diese Herrn lesen ja nichts, als allenfalls die Ranglisten ihrer Armeen!“

Sieht man von der veralteten Rechtschreibung und Diktion ab, lässt sich die elegante Kritik auf die jüngeren Brüder des zwei Monate zuvor guillotinierten Ludwig XVI., Ludwig Stanislas (der spätere Ludwig XVIII.) und Karl Philipp (der spätere Karl X.), und auf ihre Pläne, dessen achtjährigen Sohn Ludwig Karl durch den Koalitionskrieg als Monarchen einzusetzen, als eine hochaktuelle Warnung vor heilversprechenden Populisten lesen, die nur ihre eigenen Ziele verfolgen, ohne sich um das Allgemeinwohl zu kümmern: „Ist ihre uneigennützige Absicht das unschuldige Kind ihres Bruders in eben das Unglück zu bringen, worein ihre weise Fürsorge den bedauernswürdigen Ludwig den XVIten gestürzt hat? Gewiß! Dieser arme König hat schlimme Brüder […] gehabt, die nur an sich dachten, und nur an sich denken.“

Die zu erwartenden Folgen des Krieges schilderte er mit einer literarisch anspruchsvollen Parabel:

„Es gingen viele Jäger auf einen prächtigen Hirsch von ungeheurer Größe los, der ein ungerader Hunderter war, und von welchem man klagte, daß er den ganzen Wald und die rumliegenden Felder verwüste. Mit tausend Hunden, weit erschallenden Jagdhörnern, und allen Zurüstungen der edeln Jagd zogen sie dahin, und Nimrod selbst hätte keinen freyeren und geschickteren Schuß nach ihm thun können, als der Anordner und Anführer dieses Heldenzuges auf ihn losbrannte. Der große Hirsch fiel um; aber welches war das Erstaunen Aller die es sahen! Die Haut zog sich, wie ein lederner Sack, zusammen, und mephitische Dünste verpesteten Luft und Erde. Als man sich gleichwohl näher wagte, sahe man, daß dieser Koloß einen hölzernen Kopf hölzerne Läufte und hölzernen Geweih hatte, aus zusammen genähten Hirschhäuten bestand, und das muthwillige Werk einiger Spötter war, die, sich zu belustigen, alle Jagdliebhaber in Aufruhr gebracht hatten. Und der unersetzliche Schaden, den mehreres Wild angerichtet, und die Menge der Jagdpferde gewiß nicht vermindert haben mochten, blies den Bauern, welchen man zum scheinbaren Besten zu Hülfe zu kommen, vorgegeben hatte, aber kein Mensch dachte daran, diese armen Leute zu entschädigen.“

Neuen Kommentar schreiben