Welche Leuchtstoffe nutzte Goethe? Wer war an einer großen Wäsche beteiligt? Wie lebten junge Menschen in sozialen Einrichtungen? Eine sozialhistorische Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv öffnet viele Türen und blickt in den Wohnalltag vor 200 Jahren.

Wohnen ist ein komplexes Phänomen. Vom Leben in einfachsten Verhältnissen bis zum royalen Residieren erfüllt es die menschlichen Grundbedürfnisse von Schutz und Sicherheit. Zugleich reflektiert die Art, wie Menschen wohnen, ihr kulturelles Selbstverständnis und ihre soziale Zugehörigkeit. Bereits um 1800 erforderte die Kulturtechnik des Wohnens in Weimar und anderswo eine gewisse Kreativität und Flexibilität. Das zeigt die neue Sonderausstellung Dichterhaushalt und Lebenskunst im Goethe- und Schiller-Archiv, die entlang von Alltagsgegenständen, Grafiken, Rechnungen, Haushaltsbüchern, Briefen und weiteren Objekten in vier Themenbereichen auf den Wohnalltag vor 200 Jahren blickt: den Umgang mit Energie in Goethes Haushalt, die Einrichtungspraxis von Räumen, das Wohnen auf Reisen und das nicht immer leichte Zusammenleben in Wohngemeinschaften.

Energie in Goethes Haushalt

Nüchtern und sachlich vermerkt ein kleines Rechnungsbuch am 22. März 1832 in Goethes Haus am Frauenplan: „8 Pfund Lichter 1 Reichstaler, 6 Groschen“. Es ist der Todestag Johann Wolfgang von Goethes, dessen letzte Worte „Mehr Licht“ gewesen sein sollen. Hatte der Dichter einst in seiner Sturm- und-Drang-Lyrik den antiken Mythos des eigenwilligen Titanen Prometheus verarbeitet, der den Göttern das Feuer stahl und auf die Erde zu den Menschen brachte, erforderte es später die Führung von Goethes Haushalt, sich mit unterschiedlichen Nutzungsformen dieses Elements zu beschäftigen: Er verwandte mit Wachs, Talg und Öl nicht nur die um 1800 üblichen Leuchtstoffe, sondern interessierte sich auch für die technische Neuerung der Argandschen Lampe, deren hohler Docht eine erhöhte Luftströmung und bessere Leuchtkraft ermöglichte.

Goethe kümmerte sich nicht nur um die häufig anfallenden Reparaturen der Öfen, sondern auch – wie seinen Briefen zu entnehmen ist – um deren ästhetische Gestaltung. Alle vier Wochen wurde der große Waschkessel geheizt, um Wäsche darin zu reinigen. Die daran beteiligten Frauen entlohnte er – wie sich Aufzeichnungen von Goethes Diener Philipp Seidel entnehmen lässt - entsprechend ihrer Tätigkeiten.

Einrichtungspraxis

Mit viel Energie widmeten sich die Menschen in jener Zeit auch dem Einrichten von Wohnungen. So erwarb Schiller vor den Toren Jenas ein Grundstück mit Gartenhaus.

Ein weiteres, dort befindliches Gebäude, die „Gartenzinne“, ließ er umbauen, um ungestört arbeiten zu können. Goethe wiederum richtete die Wohnung für seine enge Vertraute Charlotte von Stein und ihre Familie an der Weimarer Ackerwand ein.

Er wählte die Wandfarben aus und kümmerte sich um die Ausstattung mit Öfen. Wurde um 1800 viel Wert auf die ästhetische wie praktisch ausgerichtete Gestaltung der Domizile gelegt, erfuhr damals das mobile Wohnen keine bis eine untergeordnete Bedeutung.

Wohnen unterwegs

Wohnen, so definiert es Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch 1801, sei der „beständige[n] Aufenthalt an einem Orte“ und das damit einhergehende Gefühl des Einheimisch-Seins. Damit blendet dieses Standardwerk in seiner Deutungshoheit mobile Wohnformen aus, begreift diese als Leerstellen. Auch Menschen, die unterwegs sind, brauchen – zumindest temporär – ein Dach über dem Kopf, aber wohnen diese damit schon? Wie deuten wir dies heute? Bürgerliche Bildungsreisende wie Goethe und Herder etwa, die in den sonnigen Süden aufbrachen, verarbeiteten ihre Suche nach einem Domizil und die Beobachtungen italienischer Wohnformen in autobiographischen Zeugnissen wie Tagebüchern und Briefen und auch in literarischen Werken.

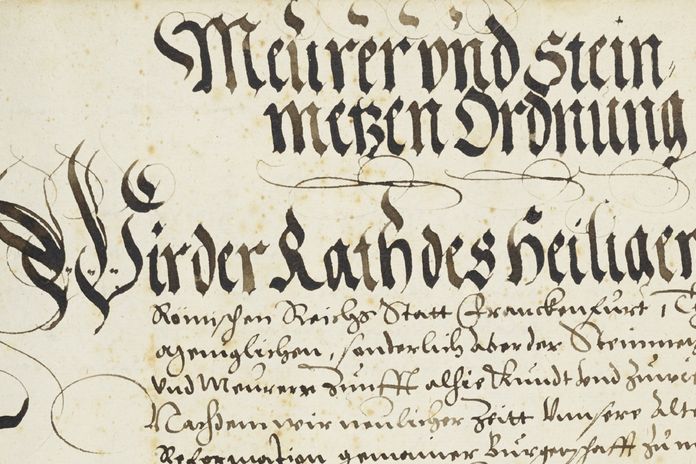

Wesentlich restriktiver erfuhren wandernde Handwerksgesellen aus den unteren sozialen Schichten ihr Unterwegssein, galten sie doch als potentielle Störquellen der öffentlichen Ordnung. Leicht konnten sie in Bettelei und Kriminalität abrutschen. Sie mussten ein Wanderbuch führen, um sich bei den lokalen Ordnungsbehörden zu legitimieren. Bei ihren Meistern oder in Gesellenherbergen bezogen sie ihr Quartier.

Wohngemeinschaften

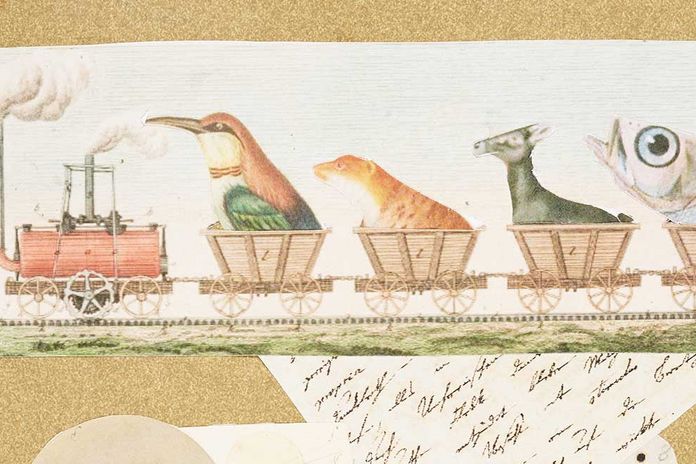

Dass das Wohnen im öffentlichen Raum nicht ungefährlich ist, wusste auch der Schriftsteller und Sozialpädagoge Johannes Falk. In den napoleonischen Kriegen holte er verwaiste, obdachlose Kinder von der Straße und gab ihnen im sogenannten Falkschen Institut eine geschützte, sichere Unterkunft und eine berufliche Ausbildung. Auch auf Wanderschaft, und zwar von Göttingen nach Weimar, ging 1823 der Sohn eines Hausierers, der in seiner Kindheit den Vater bei seinen „Haustürgeschäften“ begleitet hatte. Sein Name: Johann Peter Eckermann. Goethe beanspruchte ihn schnell als Mitarbeiter und vermittelte ihm eine Wohnung in der Nähe seines Hauses am Frauenplan.

In dieser wie in seinen späteren Domizilen umgab sich der unermüdliche Helfer des Dichters mit Hausgenossen der besonderen Art: Vögeln und anderen kleinen Tieren.

Goethe zu Diensten waren täglich auch andere Menschen, die meist nur wenige Rechte und zahlreiche Pflichten hatten: die Bediensteten. Philipp Seidel etwa, den Goethe aus Frankfurt am Main mit nach Weimar genommen hatte, organisierte die Renovierung des Gartenhauses im Park an der Ilm. Wenig Nachsicht ließ Goethe walten, wenn sich das Personal selbstbewusst behauptete. So zeigte er die Köchin Charlotte Hoyer bei der Polizei an. Er hatte ihr ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, dass diese vor seinen Augen zerriss.

Zahlreiche der in der Ausstellung neben Alltagsobjekten und Grafiken gezeigten Handschriften entstanden nicht auf den Flügeln der Poesie. Im Gegenteil: Sie verdanken ihre Existenz der Bodenhaftung alltagspraktischer Erwägungen. Fern jeglicher literarischen Überformung gewähren Objektlisten, Rechnungsbücher und Rechnungen, etwa die Keller- und Lichterrechnung Goethes aus dem Jahr 1783, einen unverfälschten Einblick in den Wohnalltag der damaligen Zeit.

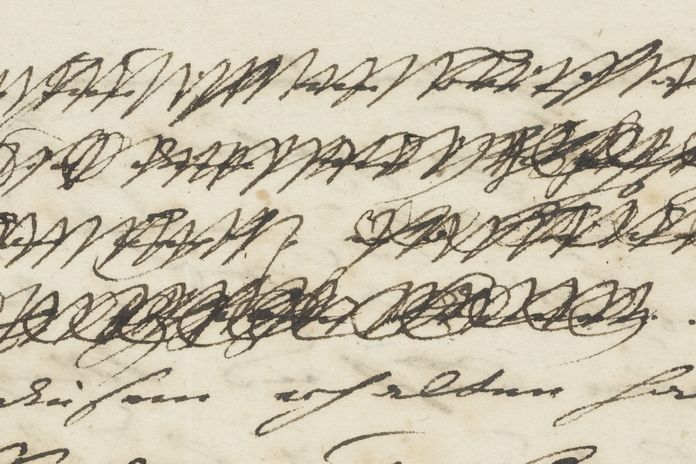

Neben den eleganten Schriftzügen des Dichters in Briefen oder Billetts finden sich in der Ausstellung die zum Teil ungelenken Handschriften von Angehörigen praktischer Berufe, etwa des Klempners Justus Spindler, der technische Geräte wie einen „neuen Topf von Blech mit Teckel und Tampfboten“ 1817 für Goethes Haushalt fertigte, oder des Zuchthausinspektors Benjamin Stickel, der – so eine gängige Praxis in Weimar – Insassen des örtlichen Gefängnisses zum Holzspalten in Goethes Haus schickte. Briefe, Billetts und Reisenotizen präsentieren persönliche Reflexionen damaliger Wohnverhältnisse, etwa ein Brief Johann Peter Eckermanns an den Rechnungsführer Ludwig Schrickel vom April 1845. Er bittet diesen aus der Ferne, auf die Hygiene seiner Wohnung zu achten.

Die hier angesprochenen und all die anderen in der Ausstellung präsentierten Beispiele möchten zur Diskussion auffordern: Was verstehen wir unter dem Begriff „Wohnen“? Welche Wandlungen und welche Kontinuitäten erfuhr dieser in den letzten 200 Jahren, etwa in der Bewertung seiner mobilen Form oder dem Verhältnis von Wohn- und Arbeitsplatz? Beschreibt er ausschließlich den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden, oder wohnen Menschen auch jenseits dieses fest umrissenen Raums – in wechselnden Unterkünften unterwegs, in sozialen Einrichtungen oder gar während einer produktiven Tätigkeit in Gemeinschaft?

Neuen Kommentar schreiben