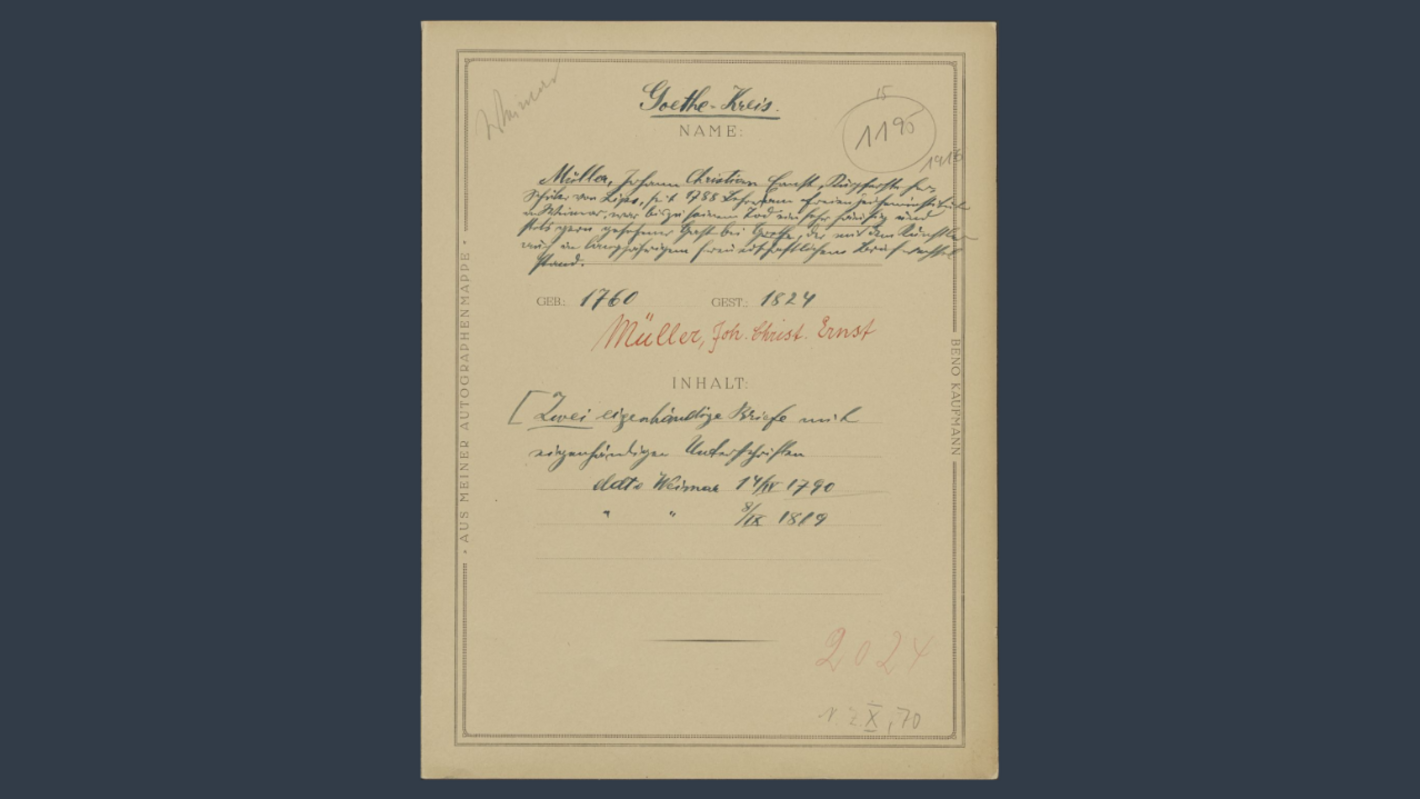

Der Name auf der

Mappe

von

,

/Es ist der bisher umfangreichste Fall von NS-Raubgut im Bestand des Goethe- und Schiller-Archivs: Die Klassik Stiftung Weimar hat 39 Briefe, ein Gedichtmanuskript und eine Einlegemappe mit handschriftlichen Notizen an die Erben Beno Kaufmanns restituiert. Der Dresdner Sammler wurde 1942 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Im Februar 1942 übersandte der Berliner Kunst- und Autographenhändler Karl Ernst Henrici (1879–1944) dem Goethe- und Schiller-Archiv ein Konvolut historischer Briefe. Die Absender und die Empfänger würden „alle irgendwie mit der klassischen Periode Weimars zusammenhängen“. Die Briefe stammten „aus einer sehr großen Sammlung“, die er kürzlich erworben habe. Der weitere Schriftwechsel dazu enthält einen Hinweis des Händlers auf eine „große Sammlung Kaufmann“, der jedoch nicht konkret auf die angebotenen Objekte bezogen ist. Das Goethe- und Schiller-Archiv kaufte die 21 Briefe und ein Gedichtmanuskript, das einem der Briefe beilag. Zu diesem Zweck wurde eine Liste erstellt, in der die einzelnen Autographe detaillierter beschrieben sind.

Auch die Thüringische Landesbibliothek in Weimar kaufte im Februar 1942 von Henrici 27 Briefe. Im Zugangsbuch der Bibliothek wurden sie nur summarisch als „an Bibliothekar Rat Kräuter, Briefe von Stickel u. a.“ eingetragen. Bei dem Empfänger handelte es sich demnach um den Weimarer Bibliothekar Friedrich Theodor David Kräuter (1790–1856), der auch für Goethe als Privatsekretär tätig war. Zu den Absendern gehörte Johann Gustav Stickel (1805–1896), Professor an der Universität Jena und Direktor des dortigen Großherzoglichen Orientalischen Münzkabinetts. Genaueres zu diesen Briefen war auch aus der überlieferten Korrespondenz zwischen Henrici und der Landesbibliothek nicht zu erfahren.

Aufgrund des Zeitpunkts und der unklaren Angaben des Händlers zu ihrer Herkunft waren diese Erwerbungen bezüglich eines möglichen NS-verfolgungsbedingten Entzugs zu überprüfen. Eine solche Prüfung gehört zu den Kernaufgaben der Provenienzforschung an der Klassik Stiftung Weimar.

Die zum Teil sehr ungenauen Beschreibungen in den überlieferten Erwerbungsakten und den zeitgenössischen Bestandsverzeichnissen hatten zur Folge, dass von den insgesamt 49 Autographen nur 40 Briefe und das Gedichtmanuskript eindeutig identifiziert werden konnten. 39 dieser Briefe und das Gedicht befinden sich heute im Goethe- und Schiller-Archiv, weil die Autographensammlung der Landesbibliothek 1969 zu einem großen Teil dorthin abgegeben wurde. Ein weiterer Brief konnte im Bestand des Hauptstaatsarchivs Weimar identifiziert werden, wohin er 1984 weitergegeben worden war.

Die im Goethe- und Schiller-Archiv nachgewiesenen Autographe wurden gründlich untersucht. Bei dieser sogenannten Autopsie wird geprüft, ob sich Hinweise auf Vorbesitzer finden lassen. Anders als bei Gemälden, Grafiken oder Büchern gibt es auf Autographen aber eher selten sogenannte Provenienzmerkmale wie Besitzstempel, Etiketten oder handschriftliche Zusätze, da es bei Autographensammlern ausgesprochen verpönt ist, dem Ursprungszustand einer Handschrift etwas hinzuzufügen. Stattdessen werden die begehrten Schätze oft in Mappen oder Umschläge eingelegt, auf denen Angaben zum Inhalt notiert sind.

Bei der Autopsie und den weiteren Recherchen wurde festgestellt, dass auch die 1942 von Henrici erworbenen Briefe ursprünglich in Mappen aus Karton eingelegt waren. Auf deren Vorderseite ist auf den linken Rand die Aufschrift „Aus meiner Autographenmappe“ aufgedruckt, auf den rechten Rand der Name „Beno Kaufmann“. Handschriftlich hat der Sammler diese Mappen mit der Überschrift „Goethe-Kreis“ versehen. Darunter sind Informationen zu den Absendern, den Empfängern und zum Inhalt der Briefe vermerkt. Mitunter finden sich Angaben, wann und von wem er die Autographe erworben hatte. Bedauerlicherweise wurden diese Mappen bei späteren Bestandserhaltungsmaßnahmen im Goethe- und Schiller-Archiv von den Objekten getrennt. Teilweise wurden Kopien davon angefertigt, teilweise wurden die auf den Originalen notierten Angaben in eine Bestandskartei des Archivs übernommen. Nur eine einzige Mappe ist im Original erhalten geblieben.

Wer aber war Beno Kaufmann? Wann und wo hatte er gelebt?

Beno Kaufmann hatte beim Sammeln von Autographen einen inhaltlichen Schwerpunkt auf den Bezug zur Weimarer Klassik gelegt. Aus den Daten auf den Mappen ergab sich, dass er noch zu Beginn der 1930er Jahre als Sammler aktiv war. Daher erschien es sinnvoll, ausgehend von diesem Zeitraum und von Kaufmanns Sammlungsschwerpunkt weiter zu recherchieren.

Der verfolgte Sammler

Im Jahr 1932 wurde der 100. Todestag Goethes als mediales Großereignis gefeiert. Dazu gehörten neben Festveranstaltungen, Theateraufführungen, Rundfunksendungen, Lesungen und Publikationen auch zahlreiche Ausstellungen. In Dresden organisierte der Sächsische Kunstverein eine umfangreiche Schau. Im zugehörigen Katalog fand sich der entscheidende Hinweis, denn dort sind nicht nur die vielen Leihgaben akribisch aufgeführt, die der Kunstverein aus öffentlichen und privaten Sammlungen für seine Ausstellung erhalten hatte. Auch die Leihgeber selbst werden genannt. Zu ihnen gehörte ein „Direktor Beno Kaufmann“ aus Dresden.

Ein Abgleich mit den Dresdener Adressbüchern der 1920er und 1930er Jahre sowie diversen Verzeichnissen zu den Opfern der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit ergab, dass der Dresdener Sammler Beno Kaufmann zu diesen Opfern gehörte. Eine daraufhin an Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher vor Ort gerichtete Anfrage zu seiner Person führte zu einem kollegialen Austausch, bei dem sich Beno Kaufmanns Schicksal weiter aufklären ließ.

Beno Berl Kaufmann wurde am 10. März 1862 in Krakau/Österreich (heute: Kraków/Polen) geboren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte er in Berlin und arbeitete als Zeitungsredakteur. Im Jahr 1903 heiratete er dort die aus Österreich stammende Anna Scharl. Seit etwa 1923 wohnte das Paar in Dresden. Im Adressbuch der sächsischen Landeshauptstadt ist Beno Kaufmann mit der Berufsbezeichnung „Fbrkdir. [Fabrikdirektor]“ zu finden. Auf welche Firma sich dieser Eintrag bezog, ist ungeklärt. Anna Kaufmann starb Ende der 1930er Jahre. Das genaue Todesdatum ließ sich nicht ermitteln. Beno Kaufmann wurde am 19. Juni 1942 im Alter von 80 Jahren mit der Diagnose „Senile Demenz“ in die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt in Bendorf-Sayn bei Koblenz zwangsverbracht. Von dort aus wurde er am 27. Juli 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Kurz nach seiner Ankunft ist er dort am 12. August 1942 unter ungeklärten Umständen verstorben.

Der Katalog der Dresdener Goethe-Ausstellung von 1932 belegt, dass Beno Kaufmann nicht nur Autographe sammelte, sondern auch antiquarische Bücher und Grafiken besaß. In Akten aus dem Jahr 1943, die heute im Bundesarchiv Koblenz liegen und das in Linz geplante „Führermuseum“ betreffen, gibt es Hinweise auf für dieses Museum „zu übernehmende Münzen-Bestände aus beschlagnahmtem jüdischen Besitz“. Darunter befand sich auch die „Sammlung des Benno [sic] Berl Israel Kaufmann in Bendorf/Sayn (früher Dresden)“, die durch den Oberfinanzpräsidenten in Dresden beschlagnahmt worden war. Aufgrund von kriegsbedingten Verlusten fehlen in den dortigen Archiven heute viele der Fallakten, die von den NS-Finanzbehörden zur Enteignung, Beschlagnahme und Verwertung jüdischen Vermögens angelegt wurden. Der im Bundesarchiv aufgefundene Beleg für den NS-verfolgungsbedingten Entzug der Münzsammlung Beno Kaufmanns spricht dafür, dass auch seine sonstigen Sammlungen in dieser Weise beschlagnahmt wurden. Die Klassik Stiftung Weimar hat alle Objekte, die das Goethe- und Schiller-Archiv und die Thüringische Landesbibliothek 1942 über Karl Ernst Henrici aus der Autographensammlung von Beno Kaufmann erworben haben, daher als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut bewertet. Daraufhin wurde beschlossen, sie an Kaufmanns Erben zu restituieren.

Kooperation und Restitution

Beno Kaufmann hatte keine Kinder, aber fünf Geschwister, vier Nichten und drei Neffen. Mehrere Familienmitglieder wurden im Holocaust ermordet, anderen gelang die Flucht. Nach einer langwierigen Recherche fanden sich Hinweise, die zu zwei in den USA lebenden Enkeln eines Bruders von Beno Kaufmann führten. Etwas später konnte noch ein Urenkel eines anderen Bruders gefunden werden, der ebenfalls in den USA lebt. Bei der Kontaktaufnahme half das Holocaust Claims Processing Office, eine Einrichtung des US-amerikanischen Bundesstaates New York. Das Office unterstützt Erben von NS-Verfolgten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten die Nachfahren nichts voneinander und nur wenig über die Geschichte ihrer Familie. Wie so viele Überlebende des Holocaust hatten auch ihre Eltern und Großeltern nicht die Kraft gefunden, über die traumatischen Erlebnisse und Verluste zu sprechen. Die Familien waren außerordentlich berührt von den Ergebnissen der Recherchen. Sie nahmen sich Zeit, um einander kennenzulernen. Dann berieten sie gemeinsam über den weiteren Umgang mit den in Weimar aufgefundenen Autographen.

An den Recherchen waren Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher aus Weimar und Dresden beteiligt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse konnten an andere Einrichtungen in Weimar und Frankfurt a. M. weitergegeben werden, in deren Beständen ebenfalls Objekte aus der Autographensammlung Beno Kaufmanns aufgefunden wurden. Die Erbensuche lag in den Händen der Klassik Stiftung Weimar. Im Ergebnis kam es unter der Federführung der Stiftung zu einer Restitution, der sich drei weitere große sammlungsführende Institutionen angeschlossen haben: die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt a. M. und das Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar. Insgesamt konnten so 66 Objekte restituiert werden. Der Brief, der 1984 durch das Goethe- und Schiller-Archiv an das Hauptstaatsarchiv Weimar abgegeben worden war, wurde den Erben auf ihren Wunsch zugesandt. Auch die Aufbewahrungsmappe mit der Handschrift Beno Kaufmanns, die im Goethe- und Schiller-Archiv aufgefunden werden konnte, ging als Erinnerungsstück an die Familie. Alle anderen Autographe wurden durch die jeweilige sammlungsführende Einrichtung angekauft und befinden sich nun rechtmäßig in deren Beständen. Die umfangreichen kooperativen Bemühungen aller Beteiligten in Deutschland und den USA haben so zu einer einvernehmlichen Lösung geführt. In Dresden wird zukünftig ein Stolperstein an Beno Kaufmann erinnern.

Neuen Kommentar schreiben