Die Jahresausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus beschäftigt sich mit den Lebenswegen der Bauhäusler*innen und zeichnet ein vielschichtiges Bild der Politik- und Gesellschaftsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Anke Blümm stellt neun Schlüsselobjekte vor.

Franz Ehrlich, Gestaltung des Schriftzugs im Konzentrationslager Buchenwald (Nachbildung), 1938

Der Bauhaus-Student Franz Ehrlich war Antifaschist und von 1937 bis 1939 politischer Gefangener im KZ Buchenwald. Er musste im Baubüro des Lagers arbeiten und gestaltete für die SS unter anderem den Schriftzug „Jedem das Seine“. Ehrlich gehörte zum Lagerwiderstand.

Karl Peter Röhl, ohne Titel (Laufender Akt mit Zweig – Verkündigungsengel), 1919

Seit seiner Gründung im Jahr 1919 beäugte das rechtsbürgerliche Lager das Bauhaus kritisch. Aus der utopischen Aufbruchszeit 1919 stammt dieses Blatt von Karl Peter Röhl, einem aktiven Mitglied des frühen Bauhauses: der rasende Verkündigungsengel nimmt die traditionelle Bildsprache aufs Korn.

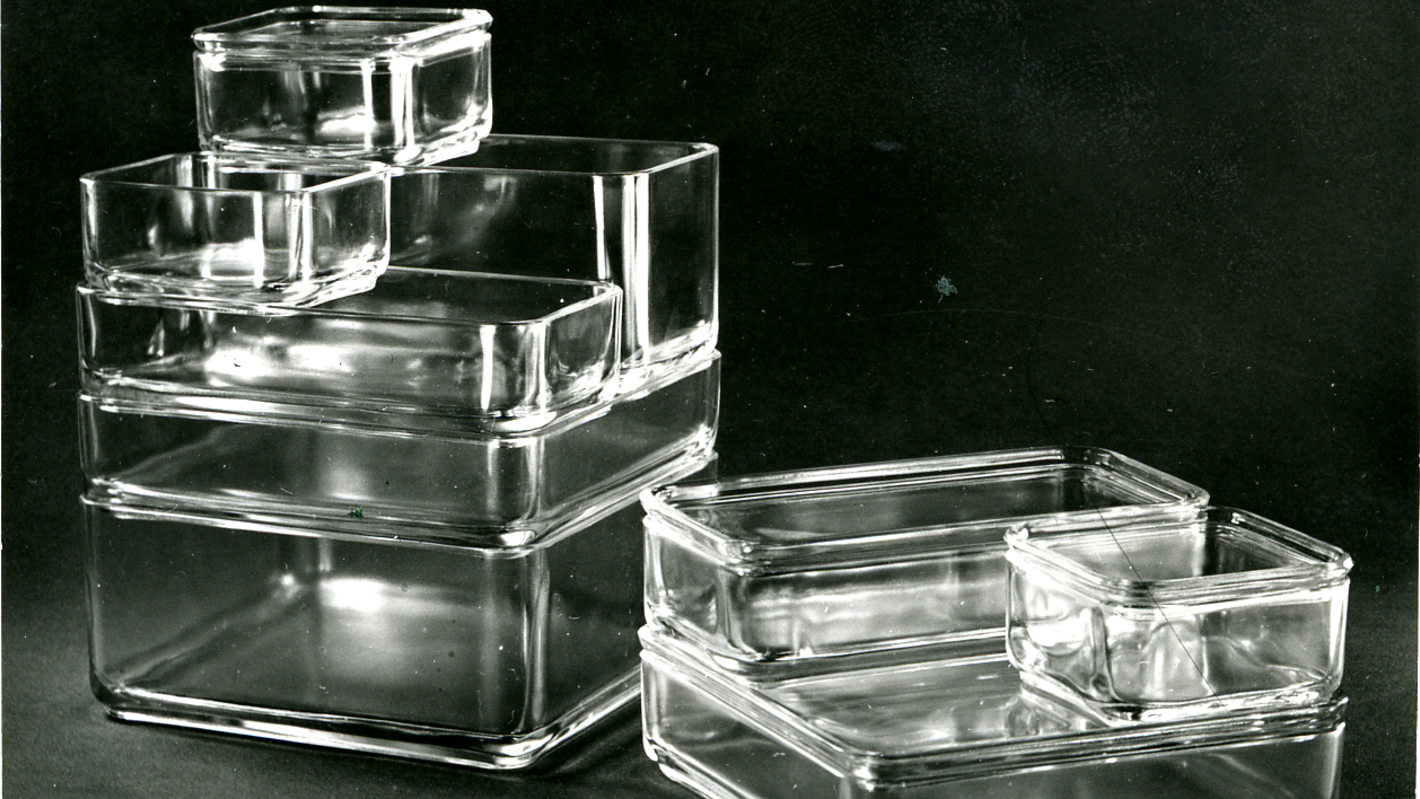

Wilhelm Wagenfeld, Kubus-Glasgeschirr, 1938

Auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entwarf Wilhelm Wagenfeld innovative Glasobjekte, darunter das bekannte Kubusgeschirr von 1938, das bis in die 1960er Jahre produziert wurde. Trotz seines Erfolgs war er bemüht, in Artikeln und Vorträgen Distanz zum NS-Regime zu halten.

Alice Glaser, Zebra-Karte aus dem Spiel „Das neue Tierquartett“, 1939

Die jüdische Künstlerin und Bauhaus-Studentin Alice Glaser hatte das Tierquartett für ihre Tochter gestaltet, bevor sich diese mit 17 Jahren nach Südamerika retten konnte. Das Quartett blieb die „innere Verbindung“ zur Mutter, Glaser wurde 1941 in das Getto Minsk deportiert und dort von den Nazis ermordet.

Kurt Kranz, Cover für die Zeitschrift „die neue linie“, 1937

Während der Weltausstellung 1937 in Paris gestaltete Kurt Kranz, ehemaliger Student am Bauhaus in Dessau und Berlin, das Magazin- Cover der neuen linie. Die zeitgemäße Ästhetik steht ganz im Zeichen der NS-Propaganda.

Lyonel Feininger, „Gelmeroda VIII“, 1921

Die Kirche in Gelmeroda hat Feininger als Künstler nachhaltig fasziniert. Das Gemälde gehörte den Staatlichen Kunstsammlungen in Weimar und war bis 1930 im Schloss ausgestellt. Infolge des „Frick-Erlasses“ wurde das Bild 1930 abgehängt und am 27. August 1937 als „entartete Kunst“ beschlagnahmt. Später gelangte es in die USA.

Irmgard Sörensen-Popitz, „Ihre Werbung und die Frau“, Umschlag einer Werbebroschüre für den Verlag Otto Beyer, 1934

Popitz ist die einzige bekannte Frau, die nach ihrem Studium am Bauhaus eine Karriere als Grafikerin eingeschlagen hat. Ihr modernes Grafikdesign war auch nach 1933 erwünscht und sollte ein fortschrittlich gesinntes Publikum ansprechen.

Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler im Stahlrohrsessel, Fotografie von 1935

Das Stahlrohrmodell wurde von Anton Lorenz entworfen, der zwar nicht am Bauhaus studiert hatte, aber 1927/28 eng mit Marcel Breuer zusammenarbeitete. Die Fotografie zeigt, dass modernes Design auch im Alltag des NS-Regimes präsent war.

Fritz Ertl, Lageplan des Kriegsgefangenenlagers-Auschwitz O.S. (Ausschnitt), 1941

Fritz Ertl, Bauhausarchitekt und SS-Mitglied, war von 1940 bis 1943 Bauleiter im KZ Auschwitz. Er entwarf unter anderem den ersten Lageplan für das spätere Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Entwürfe zeigen, dass Funktionalität, Zweckrationalität und Standardisierung auch für den Bau von Vernichtungslagern genutzt wurden.

Neuen Kommentar schreiben